Tourné d’après le roman de Georges Simenon écrit en 1957, un brin arrangé, ce film tombe en porte-à-faux. Il raconte la politique politicienne de la IVe République, ses combinaisons de couloir, son affairisme, le je-m’en-foutisme général pour l’intérêt général qu’un général, justement, va balayer d’un revers de képi en 1958. Des pratiques « parlementaires » qui sont un nœud d’égoïsmes, dont le parti écologiste français donne d’ailleurs de nos jours la meilleure illustration. Ce ne sont que postures, répliques de théâtre moralisateur, egos surdimensionnés, n’oubliant surtout jamais leurs petits intérêts particuliers.

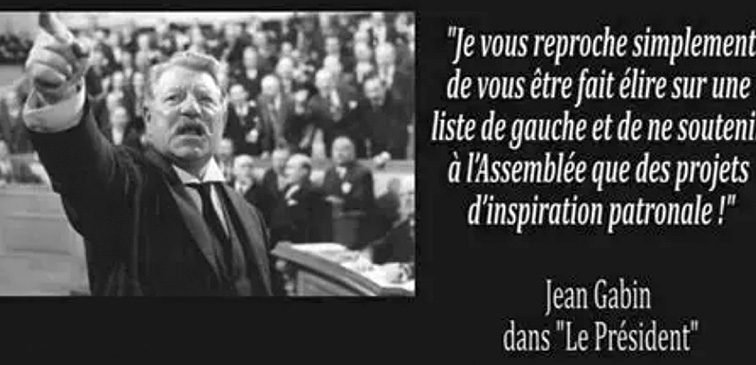

Sorti en 1961, après trois ans de Ve République, on ne sait pas qui ce film veut convaincre. Malgré ses défauts, l’option présidentialiste de la Ve réduit l’instabilité et les appétits narcissiques des « élus » – qui le sont souvent bien plus par vanité que par souci de servir la nation. Le président (Jean Gabin) cite cette réponse faite par Georges Clémenceau à son petit-fils à propos des politiciens intègres : « Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre ». Le recours à l’autorité d’un seul permet de mettre au pas ces ambitions trop personnelles. Sous la IVe, le « président » n’est que le premier du Conseil des ministres, autrement dit un Premier ministre. Le président de la République est au-dessus de lui même s’il est réduit à inaugurer les chrysanthèmes, selon la formule consacrée.

Émile Beaufort, ancien président du Conseil, dicte ses mémoires à 73 ans, la vieillesse venue (on vieillissait tôt à cette époque, après avoir subi la guerre de 14). Un brin De Gaulle dans son attitude et ses aphorismes bien balancés, il se remémore ses années de pouvoir et les avanies qu’il a dû subir pour défendre l’intérêt de la France contre les requins de la finance et de l’industrie comme du pétrole, tous inféodés au grand large de qui vous savez. Et notamment comment la France a perdu d’un coup de spéculation 3 milliards…

A cette époque de frontières fermées et de règles douanières, le petit monde de l’industrie et de l’agriculture vivait de ses rentes de monopole en clientèle protégée et n’innovait surtout pas. La perte de compétitivité inévitable avec les ans obligeait à des dévaluations régulières du franc afin d’ajuster les prix de ce qu’on exportait avec les prix mondiaux. Cela afin d’éviter le chômage, donc les grèves, donc l’agitation parlementaire et le renversement tout aussi régulier des gouvernements – où les mêmes revenaient sous d’autres fonctions ministérielles. C’est donc à une dévaluation massive du franc que se résous Beaufort, quinze ans auparavant ; il évoque 33 %, il transige à 22 %. Pour éviter les fuites et la spéculation, il s’en entretient comme il se doit – mais dans sa loge de théâtre – avec son ministre des Finances (Henri Crémieux) et avec le gouverneur de la Banque de France (Louis Seigner). Au lieu de procéder dès le lendemain, il attend le lundi suivant. La spéculation commence en Suisse, à Zurich, les ordres passés par une seule banque.

C’est curieusement celle de la famille de l’épouse de son plus proche collaborateur, le jeune et ambitieux chef de cabinet Philippe Chalamont (Bernard Blier), 38 ans (avec encore des cheveux). Ce dernier, convoqué, jure qu’il n’en a parlé à personne – sauf à sa femme. Fatale erreur ! Celle-ci s’est empressée de le répéter à sa famille , qui a spéculé grassement et sans vergogne. Outré, le président fait écrire à Chalamont une lettre où il avoue son erreur ; il la conservera pour en user quand il lui conviendra. Ce procédé était dit-on, celui du président de Gaulle envers ses Premiers ministres, une lettre de démission non datée servait à contrer le Parlement s’il avait soutenu le Premier ministre en cas de désaccord.

Beaufort empêche Chalamont de de venir président du Conseil durant quinze ans. Mais de crise en crise, les gouvernements ne parviennent plus à se former, l’option radicale de chacun, toujours monté sur ses ergots comme au spectacle et déclamant leur intransigeance à la Victor Hugo, empêche tout compromis raisonnable. Gouverner se réduit au plus petit commun dénominateur des médiocrités et des ambitions personnelles, qui ne changent rien au système ni aux intérêts acquis des Deux cents familles de la haute banque et de la grosse industrie qui siègent à l’Assemblée. Lorsque Chalamont, qui sait nager en Jadot et parler en Mélenchon, est pressenti par le président de la République pour former un nouveau gouvernement, il sait que le vieux Beaufort peut ressortir cette fameuse lettre d’aveu et faire un scandale monstre. Aussi va-t-il le voir le soir, incognito, à la veille de donner sa réponse.

Beaufort le reçoit devant sa cheminée et le sonde. Chalamont, toujours retors croit le flatter en reprenant à son programme le projet d’union douanière européenne porté quinze ans auparavant par Beaufort, à laquelle il s’était opposé pour conserver les intérêts des industriels, mais à laquelle il s’est rallié pour préserver les mêmes intérêts des mêmes industriels qui, cette fois, ont changés. Quand on appartient au parti centriste, l’absence complète d’idéologie permet toutes les hypocrisies et toutes les combinaisons avec les autres. Beaufort, en politicien à l’ancienne, mélange de Clémenceau et d’Aristide Briand avec un zeste de De Gaulle, est écœuré de ce serpent qui sait si bien se faire caméléon, affiché de gauche mais faisant une politique de droite. Il l’enjoint de renoncer à se présenter à la présidence du Conseil. Mais, comme il sait que les vrais hommes savent forcer le destin, il brûle la lettre d’aveu. Il ne s’en servira jamais, seulement comme une conscience suspendue au-dessus de la tête de Chalamont. Si celui-ci avait passé outre et franchi le Rubicon, comme le fit De Gaulle en 1940 (et le personnage de Simenon), il serait devenu président et nul n’aurait jamais entendu parler de sa trahison – pas même peut-être dans les Mémoires que Beaufort entreprend de dicter à Mademoiselle Milleran (Renée Faure) avec deux L et pas deux T comme un certain politicien de la IVe trop connu.

Le style « patriarche » du président correspondait à la fois à l’époque (avant mai 68), au désir d’ordre de,la société (après le putsch militaire d’Alger et la chienlit de la IVe République incapable de gouverner), et à la personnalité tant de l’acteur Jean Gabin (né en 1904 comme son personnage) que du dialoguiste Michel Audiard, célèbre par ses aphorisme bien assénés. Aujourd’hui, c’est un morceau de choix, une nostalgie pour les adeptes du « c’était mieux avant » (qui montre combien ça ne l’était pas) et un exemple pour les présidents d’aujourd’hui face aux politiciens portés à la chikaya et aux égoïsmes bien trempés de bonne conscience.

DVD Le Président, Henri Verneuil, 1961, avec Jean Gabin, Bernard Blier, Renée Faure, Alfred Adam, Louis Seigner, Gaumont 2020, 1h43, €12,77 Blu-ray €15,99

Commentaires récents