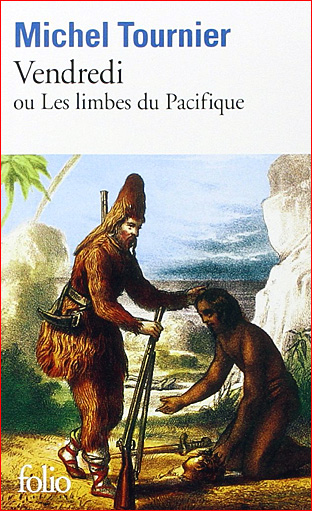

Premier livre publié de l’auteur, il obtint aussitôt le Grand prix du roman de l’Académie française. C’est qu’à la fin de ces années 60 structuralistes, Michel Tournier parvient à faire entrer en littérature les grands mythes de l’humanité, revisités de manière allégorique et gourmande. L’époque était Claude Lévi-Strauss, Jacques Lacan, René Girard, tous partisans d’observer non le monde mais ses structures, non les gens mais leurs interrelations. Michel Tournier se pose en philosophe écrivain : il reprend le mythe de Robinson et celui du Bon sauvage pour les mêler et voir ce qui en résulte.

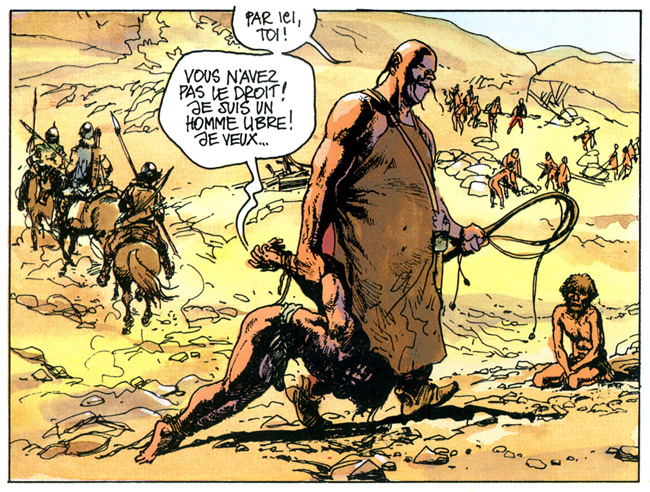

Contrairement à ceux qui ne l’ont probablement pas lu, il ne « décalque » pas Daniel Defoe, mort en 1731 ; il fait de Robinson Crusoé un homme plus proche des Lumières, naufragé en 1759, retrouvant ses compatriotes du voilier hors des routes en 1787, deux ans seulement avant la prise de la Bastille. Ce n’est pas par hasard : l’individualisme croissait, l’humanité cherchait à se libérer des chaînes et des carcans, du couple obligé, du féodalisme et de la religion. Solitaire sans l’avoir voulu (encore qu’on ne s’embarque pas pour le « Nouveau » monde en laissant femme et enfants sans volonté de rupture), Robinson explorera les confins de la solitude absolue (enfin libre !) avant de s’apercevoir combien autrui est nécessaire et doux (entre égaux).

Contrairement au commentaire répugnant laissé par un obsédé sur Amazon, Robinson ne « s’amourache » pas d’un jeune sauvage (qu’il veut tout d’abord tuer pour ne pas être dérangé, ce que son chien fait rater), ni « d’une chèvre » (le commentateur a-t-il seulement « lu » le livre ?), ni ne « récupère un jeune enfant de 10 ans » (le mousse en a 12, à l’aube de la puberté, et a choisi lui-même de quitter le navire où il était, en fils de pute, dressé à coup de garcette) ! Il est étonnant de voir combien la hantise sexuelle peut déformer la lecture et voir d’une autre couleur la réalité même. On peut admirer la ligne d’un bel animal sans avoir envie de le baiser ! Pourquoi en serait-il autrement d’un sauvage adolescent ou d’un mousse malheureux ? L’ordure est dans l’œil de l’obsédé, pas dans le livre, et laisse entrevoir chez le monomaniaque d’Amazon tout un monde obscur de pulsions refoulées que Gilles Deleuze décrit très bien dans sa postface (par ailleurs indigeste).

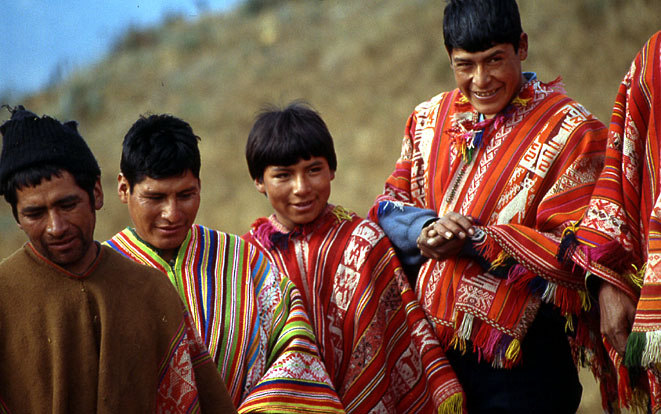

Débarrassé des scories d’une lecture trop datée et superficielle, Vendredi conte le choc des civilisations avec la sauvagerie – ou plutôt du préjugé occidental sur la supériorité biblique et technique de sa culture, confronté à la vie de nature où les mœurs sociales existent, mais différentes (passant par le meurtre de la victime émissaire), et où la relation au milieu naturel n’est pas d’en être « maître et possesseur » mais de s’y fondre, en harmonie. « Le fond d‘un certain christianisme est le refus radical de la nature et des choses, ce refus (…) qui a failli causer ma perte » p.51.

Dès les premières pages, le ton est donné : Robinson se voit dévoiler son avenir au tarot, par un capitaine luthérien plus soucieux de son confort que d’observer la route. Le Démiurge est à la fois organisateur et bateleur, son ordre est illusoire. « Rien de tel pour percer l’âme d’un homme que de l’imaginer revêtu d’un pouvoir absolu grâce auquel il peut imposer sa volonté sans obstacle » p.8. D’ailleurs, dès sa première rencontre avec un être vivant sur l’île, il tue.

C’est qu’il a été élevé Quaker, « pieux, avare et pur » – ces trois tares induites par la religion du Livre. Au lieu de révérer la nature et de s’y couler, il pose un Être extérieur au monde qui le commande a priori ; au lieu de jouir paisiblement de ce qui l’environne, il dresse, il torture, il amasse, il s’enclot en forteresse ; au lieu d’accepter le monde tel qu’il est et sa propre nature, il se fait une image à laquelle il doit obéir. D’où névrose, refoulement, tourments. « Je veux, j’exige que tout autour de moi sait dorénavant mesuré, prouvé, certifié, mathématique, rationnel » p.67. Il se roule nu dans la boue de la souille, il se rencogne au creux le plus profond de la grotte comme dans un ventre de mère, dénombre toutes les « richesses » de son île qu’il nomme Speranza, cartographie et baptise les lieux, il emprisonne les chèvres pour les traire, laboure la terre pour planter, déplante des cactées pour en faire un jardin, entoure de palissade et de pièges sa demeure, met en place une clepsydre pour décompter le temps, instaure des lois (au chapitre IV) et se fait un « devoir » d’obéir à des règles administratives et morales – alors qu’il est tout seul. « Ma victoire, c’est l’ordre moral que je dois imposer à Speranza contre son ordre naturel qui n’est que l’autre nom du désordre absolu » p.50.

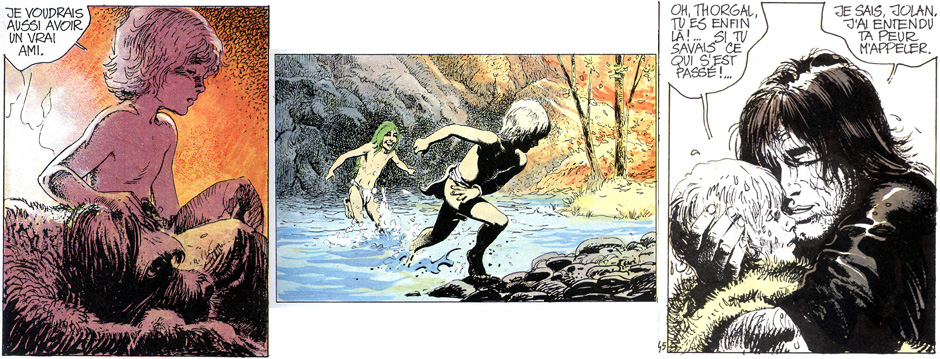

Les vêtements ne lui sont d’aucune utilité dans ce climat tropical mais il les garde, éprouvant « la valeur de cette armure de laine et de lin dont la société humaine l’enveloppait encore un moment auparavant. La nudité est un luxe que seul l’homme chaudement entouré par la multitude de ses semblables peut s’offrir sans danger » p.30. Seul, il est vulnérable et sans défense. Au point d’avoir une hallucination, un galion espagnol qui pique sur l’île et long la plage avec sa fille défunte à la poupe. Sa solitude explore la voix minérale du ventre de la grotte, la voie végétale de jouir dans la terre pour y voir naître des mandragores – mais rien de cette expérience aux confins (dans les « limbes ») n’est satisfaisant : il lui manque autrui.

C’est autrui qui va lui faire découvrir un autre monde – ou plutôt une autre façon de voir le même monde, plus libre, plus apaisé. Il avait confusément perçu cette autre façon d’être, mais son être social et religieux le refusait de toutes ses forces. « Pendant un bref instant d’indicible allégresse, Robinson crut découvrir une ‘autre île’ derrière celle où il peinait solitairement depuis si longtemps, plus fraîche, plus chaude, plus fraternelle, et que lui masquait ordinairement la médiocrité de ses préoccupations » p.94.

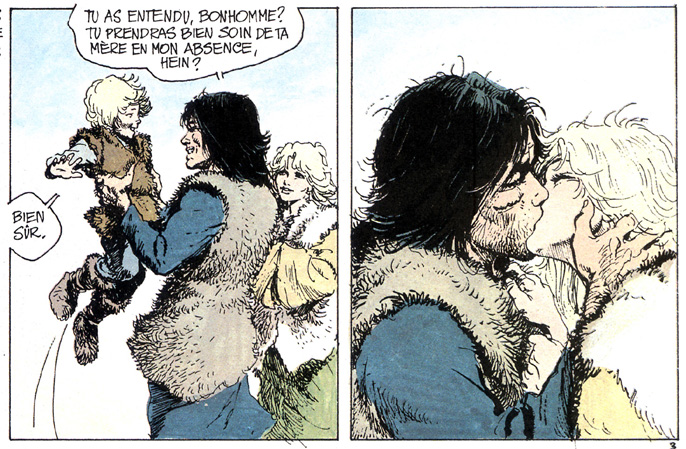

Il sauve malgré lui son sauvage p.144, à peu près à la moitié du livre. Désormais, c’est Vendredi qui va devenir le personnage principal, autre glissement avec Defoe. Il nomme l’Araucan (« mâtiné de nègre » p.146) du jour de la semaine (encore qu’il ait oublié le calendrier durant ses premiers mois). Mais Vendredi est le jour de Vénus, la déesse nue sortie de l’onde, tout comme l’adolescent (« je serais étonné qu’il ait plus de 15 ans » p.147) venu de la mer en pirogue avec ses tortionnaires et dénudé d’un coup de machette pour le sacrifice.

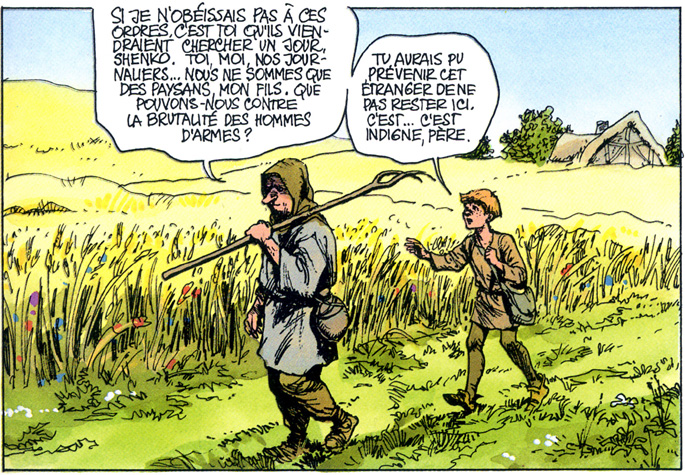

Il va au début le coloniser, étant maître de sa vie puisque ses congénères l’ont symboliquement tué. Mais le jeune homme est svelte, nu, animal et son rire explose devant toutes les simagrées bibliques et corsetées du Blanc. Il marque le contraste du sauvage et du civilisé, de la liberté et de la contrainte, du jeu et du travail, de l’aisance du corps et du carcan des vêtements, du présent et du futur, de la joie et de la méchanceté, de la dépense et de l’avarice, de l’innocence et du péché. Rien de moins. Exit la Bible comme corset moral et la technique comme contrainte sur la nature, place à l’harmonie avec le milieu, au développement durable ! L’aventure hippie mourait de ses derniers feux, après l’explosion de mai 68.

« Vendredi redressé, cambré dans la lumière glorieuse du matin, marchait avec bonheur sur l’arène immense et impeccable. Il était ivre de jeunesse et de disponibilité dans ce milieu sans limites où tous les mouvements étaient possibles, où rien n’arrêtait le regard » p.160. Vendredi va initier Robinson à la vie « sauvage », à cette Grande santé solaire d’avant le christianisme, au message de Nietzsche. Robinson devient Zarathoustra (cité p.237), brûlé au désert, ahanant en montagne, avant de redescendre, apaisé, vers la vallée pour enseigner aux hommes. Robinson était le chameau « tu-dois », Vendredi est le lion qui se rebelle et inverse l’ordre moral et l’ordre imposé artificiellement à la nature par Robinson. Robinson ne pourra opérer sa troisième métamorphose en enfant, « innocence et oubli, un nouveau commencement » selon Nietzsche, que lorsque son sauvage l’aura quitté.Vendredi fornique la terre aux mandragores et fume la pipe par imitation ironique, gaspille la nourriture amassée et tourne en dérision les cérémonies grotesques du dimanche. Il va faire exploser par inadvertance la réserve de poudre de la grotte, pulvérisant toutes les constructions du naufragé.

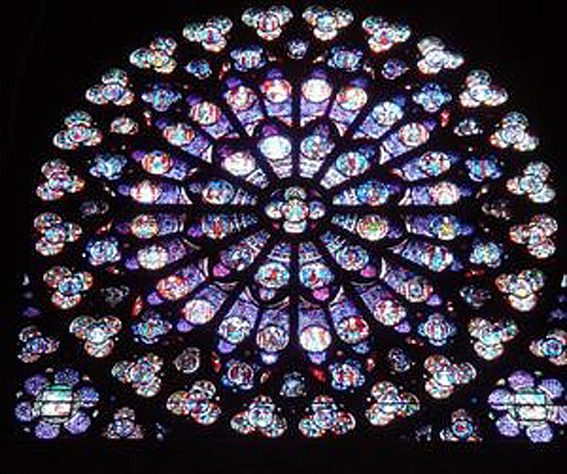

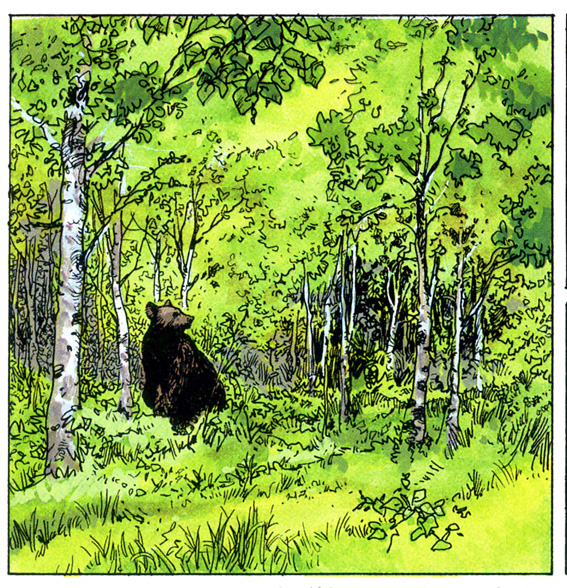

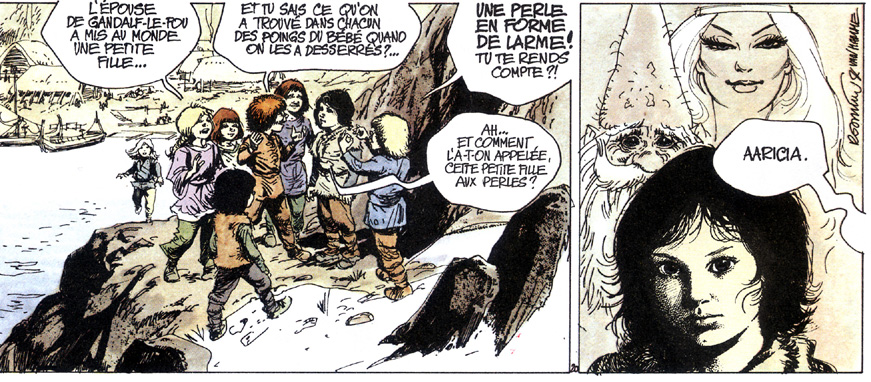

Il agit naturellement, sans volonté de nuire, innocent. Dès lors, Robinson va être obligé de vivre comme lui, en égal. Vendredi est un être solaire, hanté par l’espace. Il grimpe au sommet des arbres, s’élance sur les rochers comme un cabri, lutte avec le vieux bouc (qui ressemble au Robinson barbu des origines) et le vainc, fait de sa peau un cerf-volant et de son crâne et de ses boyaux une harpe éolienne. Il choisira de rester sur le voilier lorsqu’il accostera, émerveillé de la cathédrale de cordages et de toiles de la mâture. Vendredi est analogue à Apollon, dieu de la lumière et fils de Zeus.

Robinson découvre la nature, et son corps. « Il découvrait ainsi qu’un corps accepté, voulu, vaguement désiré aussi – par une manière de narcissisme naissant – peut être non seulement un meilleur instrument d’insertion dans la trame des choses extérieures, mais aussi un compagnon fidèle et fort » p.192. Les deux sens du mot grâce, « celui qui s’applique au danseur et celui qui concerne le saint » p.217 peuvent se rejoindre dans la vie Pacifique. Vendredi va, « drapé dans sa nudité. Il va, portant sa chair avec une ostentation souveraine, se portant en avant comme un ostensoir de chair. Beauté évidente, brutale, qui paraît faire le néant autour d’elle » p.221. Le Vendredi est le jour de Vénus et le jour de la mort du Christ. Michel Tournier en fait un symbole – et donne son titre au livre : naissance de la beauté païenne et mort du moraliste puritain (p.228).

A l’attention des obsédés sexuels hantés par la baise toujours et partout, il est clairement écrit p.229 que « pas une seule fois Vendredi n’a éveillé en moi une tentation sodomite ». Il est « arrivé trop tard », la sexualité de Robinson étant « devenue élémentaire », mais c’est surtout parce que Vendredi l’a fait changer d’élément, il l’a converti à son panthéisme solaire, Ouranos étant le ciel du panthéon grec, le symbole de l’énergie vitale. Une « libido cosmique », dit Gilles Deleuze.

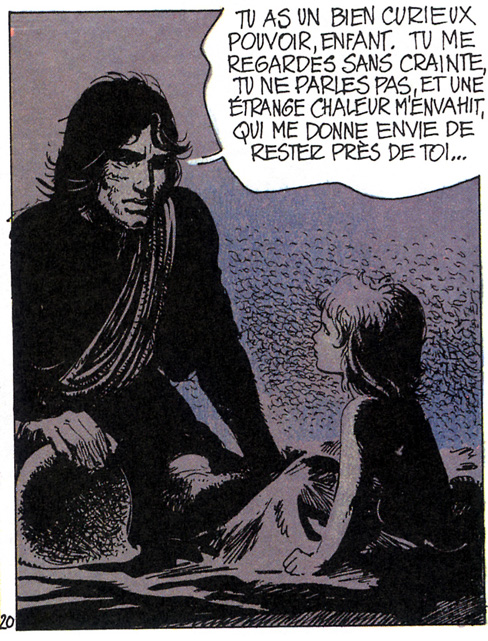

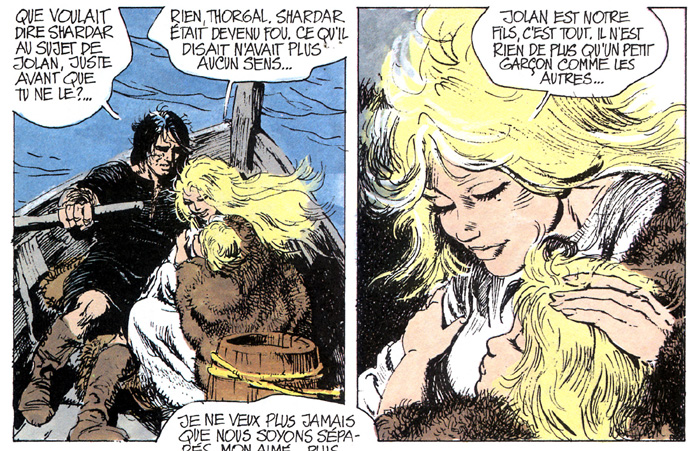

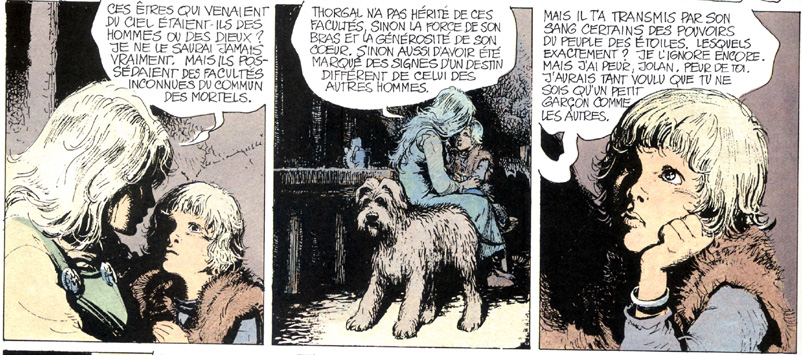

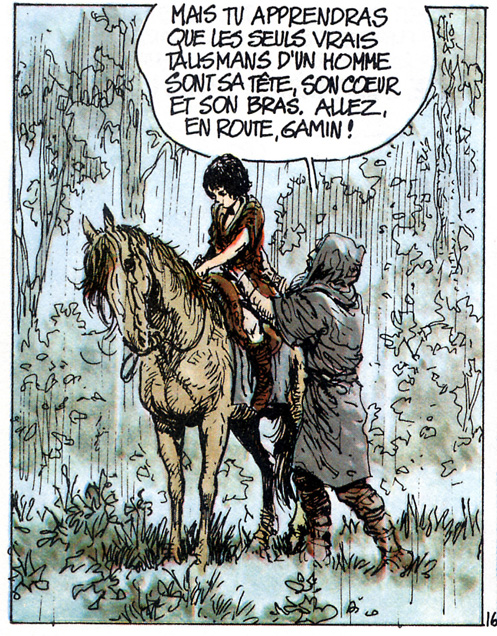

Et voici qu’au bout de 28 ans aborde pour l’aiguade un voilier anglais racé. Vendredi se laisse tenter par l’aventure, mais pas Robinson, qui s’est trouvé lui-même. Il a peur d’être seul mais il découvre dans un trou de rocher le mousse de 12 ans Jaan, maladroit et cinglé de garcette, qui s’est sauvé et veut rester avec le seul être qui l’ai regardé d’un œil bon. Désormais, il sera Jeudi, fils de Jupiter (Zeus), dieu du ciel, de la lumière et du temps. Le presque adolescent est roux comme Robinson, son double de chair. Tel Zarathoustra, l’on imagine qu’il va élever le mousse vers la lumière et la sagesse, en même temps que vers l’âge adulte. Après s’être trouvé, transmettre.

Ce beau roman symbolique, mûri des années avant publication, garde son succès, conforté par une langue étincelante et ciselée. Le monde sans autrui est un monde pervers, analyse Deleuze dans sa postface datée de 1969 (première édition de Vendredi). Avis aux narcisses contemporains qui croient se suffire à eux-mêmes dans leur égoïsme…

Michel Tournier, Vendredi ou les limbes du Pacifique, édition augmentée 1972, Folio 1974, 283 pages, €7.10

e-book format Kindle, €6.99

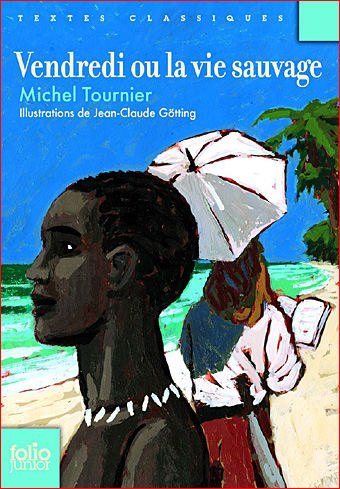

La version allégée en forme de conte pour enfant :

Michel Tournier, Vendredi ou la vie sauvage, Folio junior 2012, 192 pages, €5.50

Commentaires récents