Quand il fait beau, la façade de Notre-Dame de Paris resplendit de cet ocre un peu gris de pollution du calcaire parisien. Par contraste, l’intérieur apparaît bien sombre. Autant le bâtiment se dresse sur son île, fier et serein au soleil, autant l’intérieur paraît une caverne où rôdent les non-dits et les tabous de l’inconscient. Les vitraux clairs et les grandes rosaces ne suffisent pas à éclairer le ventre du bateau malgré ses 48 m de large et ses 35 m sous la voûte. La grand porte a même été ouverte pour assurer plus de lumière.

C’est que, si la nef a été bâtie durant le 13ème siècle optimiste, le décor intérieur date de la restauration fin 19ème, une époque à la fois rationaliste et mystique, à peine sortie de trois tourmentes révolutionnaires et de deux empires, à la démographie déclinante, victime de sa première grave défaite face à son voisin prussien, aspirant de tous ses pores à la stabilité et au conservatisme.

Les chapelles qui défilent de part et d’autre de la nef – il y en a 14 – sont un catalogue des bondieuseries dont raffolait la bourgeoisie bien-pensante des débuts de la République troisième. Dans les chapelles de droite, c’est le coin des hommes : un saint Pierre de bois, un saint François-Xavier se penchant pour baptiser un très jeune Annamite presque nu, un Monseigneur se pâmant devant la mort proche avec une belle maxime oratoire pour Chambre des députés, une peinture « gothique » à la Walter Scott pour saint Denis.

Les chapelles de gauche, côté portail de la Vierge, rassemblent les femmes : une sainte Clotilde, une Sainte-Enfance, une Vierge noire de la Guadalupe, une Vierge de Bonne-Grâce. Nous sommes presque en Amérique latine tant les particularités des dévotions se ramifient. A chacun son intercesseur, comme s’il n’existait pas de Dieu unique ou qu’il fallait une mère différente pour chacun. Le visiteur croyant fabrique sa petite mixture votive d’une bougie allumée, accompagnée ou non d’un « vœu », d’une prière vite murmurée ou d’un grand silence de contemplation, certains les yeux fermés. Il y a de la superstition et du théâtre dans ces dévotions-là.

Nous sommes loin de l’illumination mystique qui a saisi Paul Claudel en cette nuit de Noël 1886, à 18 ans, près « du deuxième pilier à l’entrée du chœur, à droite de la sacristie ». Tout près de la statue dite « de Notre-Dame de Paris ». Déchiré entre son lyrisme hormonal-poétique (il admirait Rimbaud) et « le bagne matérialiste » de son lycée où officiait Mallarmé, entre l’amour de la chair et l’amour de Dieu, il transposera cette crise morale et mystique dans Tête d’Or. Ne plus douter, ne plus avoir à décider, ne plus être responsable de son destin, quel soulagement !

Je respecte infiniment ces révélations intimes et la foi tranquille qu’elle génère par la suite. Mais je ne peux qu’observer qu’il s’agit d’une démission de l’existence ici et maintenant, d’une peur de la liberté et d’une angoisse du tragique, d’un déni de responsabilité pour équilibrer les contraires de la nature et de l’homme. Claudel : « Ô mon Dieu (…) je suis libre, délivrez-moi de la liberté ! » (2ème des cinq Grandes Odes). Il a envisagé un temps de recevoir le sacrement de l’Ordre pour devenir prêtre ou de se soumettre à la Règle monastique.

Je ne vois pas autre chose dans la France d’aujourd’hui, comme quoi le catholicisme est tellement ancré dans la culture française qu’il ne s’en distingue plus. La liberté « libérale » fait peur, entreprendre apparaît un calvaire, le grand large « mondial » angoisse, la responsabilité existentielle est trop lourde : « au secours l’État ! Que fait le gouvernement ? » La majeure partie des jeunes Français rêve d’être fonctionnaire, les partisans du « non » à l’Europe rêvent d’une mythique forteresse publique France, toute la gauche naïve s’est effondrée dans la démagogie unibversaliste plutôt que de se confronter aux autres Européens réels et aux problèmes concrets du quotidien, toute la droite se cherche dans un « gaullisme » qui s’affadit d’année en année.

La France est-elle ce pays « laïc » qu’elle revendique ? La laïcité ne nie pas la foi, elle la place à côté, dans l’ordre de l’intime ; le public se doit d’être neutre, rationnel, équilibré. Mais nombreux sont les Français imbibés de catholicisme sans le savoir, depuis les Révolutionnaires jusqu’aux derniers écolo-gauchistes. Les rationalistes de 1789 ont fait de Marianne le symbole de la République : Marie-Anne, le prénom de la Vierge et le prénom de sa mère accolés, quel beau pied de nez à ces « radicaux » qui ont coupé la tête de son représentant de droit divin sur terre – comme naguère les Juifs ont crucifié Jésus – mais n’ont pas remis en cause la décision de Louis XIII de placer son royaume sous la protection de la Vierge Marie ! Et qui ont des trémolos dans la voix aujourd’hui devant « la catastrophe » de Paris, s’appropriant Notre Drame.

Rappelons les lourdeurs d’Aragon à la gloire de Staline, pesantes et bien-pensantes. Rappelons aussi l’hystérie émotionnelle qui a suivi la mort du même Staline auprès de laquelle celle de Jean-Paul II a fait pâle figure. Rappelons encore l’adoration de Mao par les catho-progressistes du quartier Latin, le Grand Timonier terrassant l’hydre capitaliste tel saint Michel. Puis ce fut le Che Guevara christique des forêts boliviennes, écrivant chaque jour son évangile de bonne parole et crucifié torse nu sur la porte de bois où les militaires qui l’ont abattu l’ont placé pour la photo. Nous avons aujourd’hui l’invocation à Gaïa-Notre-Mère des écologistes mystiques qui se sont battu pour Notre-Dame des Landes, l’Enfer climatique qui menace de nous griller et la Vertu outragée comme le Christ, recyclée en gauchisme moral où la pose l’emporte sur l’idée.

Le recours à Dieu, comme à son substitut récent, l’Etat, est un refus de la concurrence, de l’émulation, de la comparaison, de la confrontation à l’autre ; un refus de sa propre culture, la culpabilité de son identité historique, un repli sur l’Absolu comme refuge – le Dieu sauveur à la fin des temps (qui sont proches depuis mille ans). La « démocratie » fatigue parce qu’elle est discussion publique où il faut débattre, vote citoyen où il faut convaincre, marché ouvert où il faut négocier et s’allier pour faire force. Comme tout cela épuise ceux qui voudraient simplement jouir ! Comme si leur niveau de vie était un acquis intangible, leur bonheur intime un droit immuable – et qu’il ne faudrait jamais faire effort, s’investir, prouver.

Toutes ces croyances soi-disant « progressistes » apparaissent comme les avatars du vieux culte catholique dans sa variante française, un peu gallican mais pas trop, révérencieux de la hiérarchie et des pompes du pouvoir, soucieux d’ordre et de statuts, recréant la monarchie et sa cour d’énarques ou de caciques de parti dans la République même. Les contradictions sont dans l’homme mais certaines cultures leur trouvent une tension positive ; pas la France, toujours portée à la scolastique et à l’abstraction théologique, que ce soit pour interpréter la Bible, les textes de Foucault ou Lacan, les actes de Sartre, les articles du projet européen, les mesures d’Emmanuel Macron ou le concours pour reconstruire ou non la flèche de Notre-Dame.

Devant les bondieuseries du ventre de Paris en sa cathédrale, ce sont ces réflexions qui me sont venues à l’esprit, du temps encore proche où l’on pouvait pénétrer à l’intérieur. Il faudra désormais attendre des années pour y revenir. Les platitudes de l’art sulpicien conformiste et bien-pensant qu’on y voit font peut-être rire les gens de gauche naïfs de notre temps. Ils se croient bien au-delà mais ils ne s’aperçoivent pas que leurs discours ressortent les mêmes platitudes de pensée et les mêmes arguties « subtiles » utilisées par la foi catholique décrites à Cluny au 11ème siècle par Dominique Iognat-Prat, Ordonner et exclure, et pour notre temps par Marc Lazar, Le communisme, une passion française. De biens beaux livres sur l’inconscient religieux français.

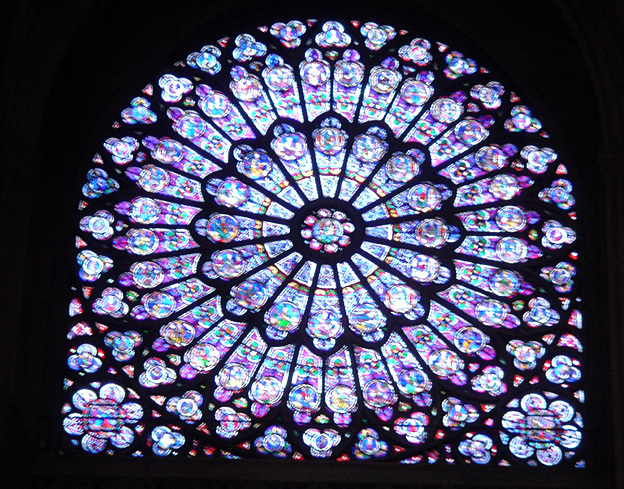

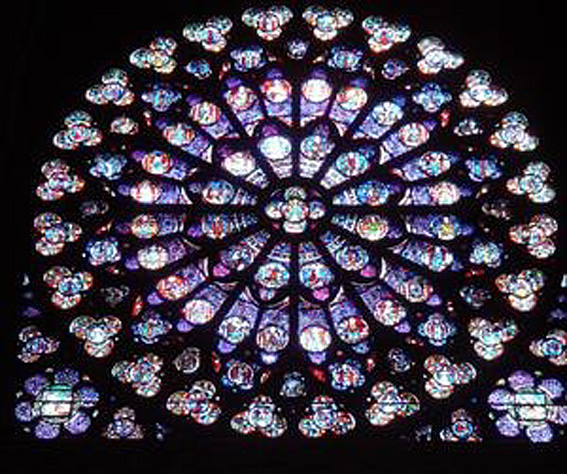

Seules, les rosaces élèvent un peu l’esprit. Elles sont des trous de lumière dans ce trou noir de la nef.

La rose nord est légèrement inclinée, les verres à dominante violette montrent de très haut des scènes de l’ancien Testament. Le violet est signe de l’attente du Messie.

La rose sud est droite dans ses bottes, plus sereine car elle évoque depuis 1270 le nouveau Testament au soleil rayonnant de l’extérieur qu’elle filtre de ses tesselles colorées.

La rose ouest de la façade a été refaite par Viollet-le-Duc fin 19ème et la Vierge y trône en majesté, entourée des Travaux, du Zodiaque, des Vices et des Vertus. Je n’y vois pas le capitalisme, ni le « service public » – serait-ce pour la prochaine restauration ?

Ces Français convertis par l’Europe au nationalisme-social sous la férule ordo libérale allemande savent-ils qu’Henry VI, roi d’Angleterre, a été couronné ici ? C’était il y a plus de cinq siècles, en 1430. L’Europe se formait déjà et malgré tout.

Commentaires récents