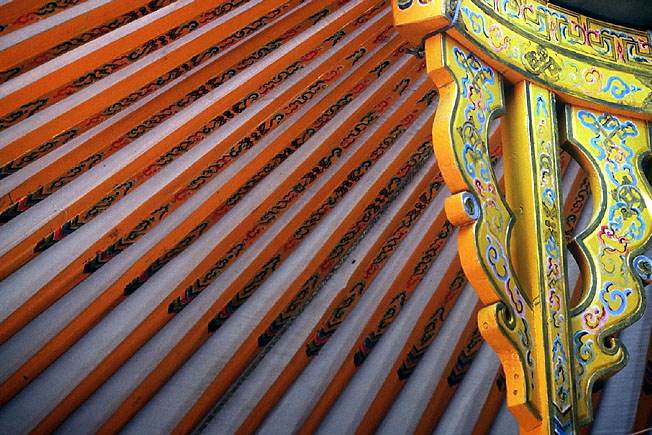

Notre réveil, à 5 h du matin, n’est pas trop dur, compte-tenu du décalage horaire. Nous avons une longue route à faire. L’air sec déshydrate. Le petit-déjeuner, que nous prenons sous la coupole de tradition islamique, nous revigore. Le pain de Samarcande, réputé, est très sec selon nos normes. Il se conserve bien, sans doute, mais n’a rien de la brioche ! A la russe, saucisson rose et fromage standard de type gouda agrémentent les fruits frais et la confiture avec le thé ou le café. Le décor en stuc pastel est très bien fini et les garçons, jeunes et lisses, sont discrets et efficaces. L’un d’eux a le visage et le torse triangulaires, cette apparence géométrique est accentuée par l’ouverture triangulaire de la chemise sur la gorge. C’est assez frappant. Son acolyte a l’air plus russe, blond et rose, moins anguleux. Il n’a pas la finesse du jeune homme de l’accueil, un Biélorusse aux yeux bleus. Aucune femme ne sert, dans cet hôtel. Nous sommes en pays musulman…

Le soleil qui se lève passe un rayon doré qui donne une teinte chaude à tout cela. Fromage, saucisson, œufs, fruits, yaourt, pains, divers, jus de fruit, en plus du thé et du café, sont le signe d’une abondance que l’URSS était bien incapable de fournir.

Nous partons vers 6 h 45 en bus jusqu’à la frontière tadjike. Les alentours de Samarcande voient pousser la vigne. Cette culture est très ancienne dans la région, nous dit Rios, on pressait déjà le raisin au IVe siècle avant. Des archéologues français ont découvert un pressoir de pierre dans l’ancienne Samarcande. Les Ouzbeks ne boivent pas tellement de vin. C’est moins la religion que l’habitude qui prévaut : ils préfèrent nettement la vodka russe ! Affaire économique aussi : « la vodka, nous précise Rios, est moins chère que gratuite. » Tellement peu chère, d’ailleurs, que sa production a été arrêtée « jusqu’en 2012 ». L’économie post-soviétique se préoccupe en effet d’efficacité plutôt que d’administration des choses. Les musulmans ouzbeks – « et même les pratiquants », selon Rios – ne voient aucun mal à boire un coup de temps en temps. Il est de tradition que toute fête ne peut être réussie que si tous les mâles ayant l’âge sont ivres à la fin. Sinon, la réputation de l’hôte en prend un coup : « il n’a pas bien régalé ses amis. »

A la frontière, 70 km plus loin, les véhicules ne passent pas. C’est curieux pour deux républiques « sœurs », qui faisaient toutes deux parties de l’Union Soviétique il y a 15 ans encore… Nous quittons notre bus pour traverser à pied, bagages à la main, les quelques deux cents mètres qui séparent les barrières. A l’intérieur, dans des bâtiments de béton éclairés comme des salles de classe, les bureaucrates s’en donnent à cœur joie. Il faut paperasser, vérifier, recopier, tamponner. Un premier employé vérifie passeport, visa, document rempli (en anglais), déclaration de devises. Il remplit soigneusement un registre, comme dans l’ancien temps. Le stylo-bille a remplacé la plume, mais c’est tout juste. Un second tape sur un antique ordinateur les données d’identité du passeport. Il frappe d’un seul doigt. Il faut dire que les caractères latins ne sont pas sa lecture maternelle. Les bagages sont passés aux rayons X. Barrières, miradors, hauts grillages, fossé antichar ou presque… Côté tadjik, aucune voiture ne peut enfoncer la barrière pour forcer le passage, un fossé rempli d’eau la bloque. Ce qu’ils appellent ici une « dezobarrier ». Les voitures autorisées peuvent le franchir, mais en roulant au pas. Le Tadjikistan est très fier de son indépendance, acquise le 9 septembre 1991.

Côté tadjik, des paysans massés à la barrière piétons attendent le passage. Ce n’est pas l’heure, mais ils s’accrochent à la grille comme s’ils étaient prisonniers ou qu’une distribution de soupe devait avoir lieu. Ils ont la longue habitude de la queue à la soviétique, cela se voit. Ils sont parents de familles de l’autre côté, que des frontières artificielles et jalousement gardées isolent depuis quelques années seulement. On pourrait comprendre la méfiance des Ouzbeks envers les Tadjiks, car c’est bien au Tadjikistan qu’ont eu lieu ces attentats islamiques et cette quasi guerre civile dans la vallée centrale de Gharm/Karatéguine. Mais c’est au contraire côté tadjik que les contrôles sont les plus méfiants et les plus tatillons. Le Tadjikistan est le seul état de langue perse de l’Asie centrale. Et, de ce fait, il a connu de 1992 à 1997 une guerre civile entre « néo-communistes » et « islamo-démocrates ». Les premiers étaient évidemment soutenus par la Russie, les autres par l’Iran et l’Afghanistan. Les sudistes du Kouliab alliés aux nordistes Khodjentis majoritairement ouzbeks, s’opposaient aux régions perses de Gharm et du Pamir. La guerre civile aurait fait 60 000 morts et provoqué l’exode de milliers de réfugiés vers les pays alentour. Les combattants islamistes radicaux sont partis continuer la guerre en Afghanistan, tandis que les dirigeants de l’opposition se sont exilés en Iran. La situation politique intérieure est stable depuis l’Accord général sur la Paix et la Réconciliation Nationale du 27 juin 1997, conclu par l’ONU, la Russie et l’Iran.

143 100 km² pour 6,5 millions d’habitants musulmans sunnites à 85%, le Tadjikistan apparaît comme le petit frère de l’Ouzbékistan avec un taux d’alphabétisation de 99% et une espérance de vie de 64 ans aussi, tout comme un régime présidentiel fort. Les élections du 6 novembre 2006 ont vu la réélection « de facto » du Président Rakhmonov. L’agriculture compte pour 24% du PIB mais pour 67% de la main d’œuvre. De mœurs encore rurales, il est recommandé par le site des Affaires Etrangères de proscrire « la nudité. Il est déconseillé de porter le short et plus encore de se déplacer torse nu. Il est également recommandé, dans les zones rurales, de ne pas se baigner en maillot à proximité des lieux d’habitation. » Plus arriéré que son voisin turcophone, le Tadjikistan est aussi plus rigoriste musulman.

Nous prenons place dans deux véhicules 4×4 russes, ces fameux UAZ-452 déjà empruntés en Mongolie, rustiques et solides. UAZ, Ulyanovsky Avtomobilny Zavod, est l’acronyme de la fabrique d’armes d’Ulianovsk, ville à qui fut donné le véritable nom de Lénine. Aujourd’hui Simbirsk sur la Volga, les usines y furent décentralisées depuis Moscou sur ordre de Staline qui craignait l’avancée des troupes allemandes. Elles ont fabriqué des camions ZIS en plus de la fabrique d’armes. L’usine fut vouée aux Jeeps russes, les GAZ-69 militaires, dont la version civile fut produite sous le nom d’UAZ-469 au milieu des années 1960. C’est en 1958 que la première version 4×4 van UAZ-450 est sortie, améliorée deux fois pour aboutir à l’UAZ-452. Elle était à destination militaires et des policiers, mais fut vendue aussi et fort appréciée des fermiers et autres géologues. Le surnom russe de ce véhicule est « le bélier ».

Pendjikent (qui signifie « cinq villages ») est la ville frontière, à deux ou trois km du poste. Bien que nous soyons dimanche, les gens travaillent aux champs. Ils sèment des pommes de terre. Nous croisons de jeunes femmes au foulard sur la tête, des gamins en débardeur, noirs comme des pruneaux, des vieux ridés et fatigués. Tracteurs, vélos, antiques autos d’époque soviétique cahotent sur la route ou sur les chemins de terre entre les champs. La Volga des notables paysans dénote un certain prestige social ; c’était la voiture officielle des apparatchiks de rang moyen en ex-Union Soviétique. Des vaches, des ânes, broutent consciencieusement les bas-côtés ; il faut dire que l’herbe est rare, tout ce qui n’est pas roche est champ cultivé. La route étroite a des accotements évanescents.

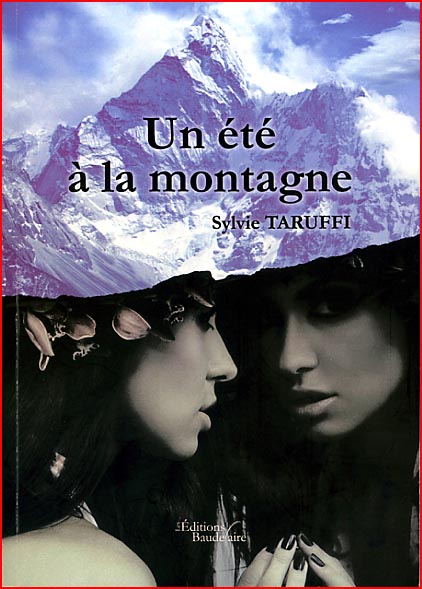

La plaine dure à peine. Bientôt, nous apercevons la montagne. Elle s’élève brusquement, altière avec ses neiges éternelles. Domine le Chim Targa, 5489 m. « Le Tadjikistan, c’est 85% de montagnes », nous assure Rios. D’où ses ressources minières. « Le reste, c’est de l’élevage, il y a peu d’agriculture. » C’est au Tadjikistan, dans la chaîne du Pamir, qu’existe le Qullai Ismoili Somoni, ex-plus haut sommet de l’URSS connu sous le nom de « Pic du Communisme. » La grand route vers Douchambe, la capitale de l’état, est en très mauvais état. Elle n’est bientôt plus qu’une piste trouée où les camions se croisent à grand peine. Le paysage se fait plus sec ; les seuls îlots de verdure sont les villages. L’ensemble est gris fer, triste, strict. La terre ici réclame du travail et encore du travail. Un fleuve roule à grands flots d’un ocre métallique et il attaque violemment et obstinément le schiste des méandres, se chargeant un peu plus de particules. C’est de cette Asie centrale contrastée que sont partis migrer les peuples indo-européens, au moins les Celtes, avançant lentement mais obstinément vers l’Atlantique à raison de 30 km par génération, défrichant la terre en chemin et y essaimant des gosses. Nous en sommes les descendants.

Nous déjeunons dans un restaurant sombre, tout en longueur, dans le bourg d’Aini. A l’extérieur, des gamins nous proposent à la vente de petites pommes cueillies sur l’arbre, des abricots frais dont c’est la pleine saison, des boules de fromage. Ils sont patients, professionnels, soucieux de gagner quelque argent.

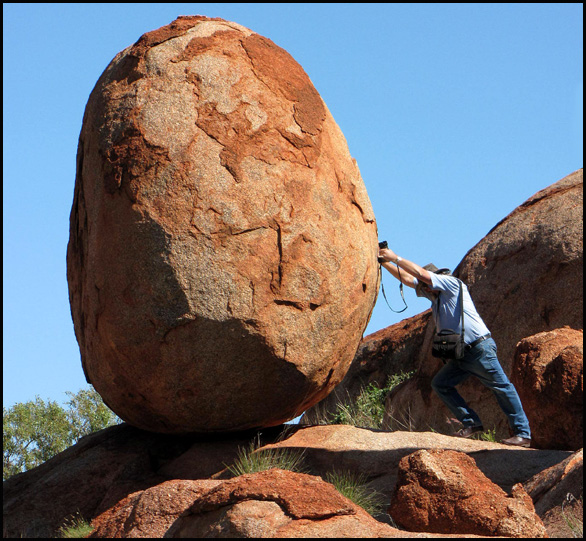

Au-delà du fleuve, la piste de fait étroite, elle monte dur. Elle longe le fleuve d’en haut et est fort ravinée par les pluies. Nous remontons la vallée de Zeravshan vers le massif des Fan’s. Le véhicule quitte la piste pour une autre, plus étroite encore et plus défoncée dans la vallée de Passudaria. De 2×4, nous passons en 4×4, puis en 8×4 avec la démultipliée. Les moteurs chauffent. Trous, cailloux, prés avec vaches, ânes chargés d’herbe et guidés par des gosses, l’endroit n’est pas désert. Un peu plus bas, toute une tribu de garçons de 7 à 13 ans se baigne tout nu dans un trou d’eau. Bronzage intégral et fraternel. « Ils ont l’habitude ici », décrète Rios. Rares sont les véhicules qui empruntent cette voie, en témoignent les ânes. Ils sont maladroits face à cet animal inconnu d’eux qui gronde. Leurs maîtres ne sont pas moins empruntés, ne sachant trop où orienter du bâton leurs bêtes. L’un va à droite, l’autre à gauche, le troisième, indécis, reste carrément au milieu. C’est l’occasion de quelques scènes épiques. Les gosses maîtrisent mal les animaux, habitués à aller où ils veulent. Les pères, encalottés et enveloppés des amples vêtements de tradition, sont plus posés, mais ne voient pas d’autre issue que de stopper leur monture, ne sachant trop que faire. Aux voitures de la contourner. Ils saluent d’un signe de tête et la main sur le cœur.

Dans les villages, aux abords des prés où les adultes travaillent, des jeunes filles vêtues de couleurs vives s’occupent des petits et de la bouilloire à thé, ou bien font la vaisselle. Nous en sommes en pleine saison de récolte des abricots, dont les fruits orange vif parsèment les branches. Les arbres sont massés autour des habitations. Il s’agit de les étaler pour les faire sécher sur les toits de terre lissée, comme au Pakistan. Tous ces gens sont heureux de voir du monde, même si quelques coupoles sur les toits montrent qu’ils ont électricité et télé.

Les vaillants 4×4 russes nous montent au camp de base des alpinistes soviétiques. Nous avons 20 mn à pied à faire pour atteindre notre bivouac, qui est installé au premier lac, l’Alaoutdine, à 2600 m. Des ânes nous suivent avec les gros sacs. Nous sommes au pied du mont Chapdara, 5040 m. Il fait frais après la chaleur de la plaine et nous ne tardons pas à enfiler les polaires. L’eau immobile du lac est cristalline et le ciel s’y reflète comme en parfait miroir.

Rios l’Ouzbek francophone est accompagné de Lufti, le Tadjik sirdar et de sa femme russe Liouba, cuisinière. Nous sommes entre « frères » issus de l’Union Soviétique. Un adulte et trois adolescents servent comme âniers. Sur ce terrain pentu, boisé et caillouteux, nous plantons les tentes aux rares endroits plats. Elles sont dispersées un peu partout, montées tant bien que mal.

Le soleil descend, le vent tourne et s’inverse dans la vallée – comme toujours. Deux du groupe ont « payé un supplément » pour avoir une tente single – mais ce n’est pas prévu ici où les mœurs restent ‘kollectiv’. Ils sont vexés. L’égoïsme avance à grand pas. Moi, je fais tente avec Bénédicte, une ravissante lyonnaise blonde née à Marseille et qui travaille dans l’océanographie. Nous sommes en accord.

Commentaires récents