Huck est le copain sauvage de Tom Sawyer ; vagabond intégré (si l’on ose cet oxymore), il entre dans la bande de bandits que l’imagination de Tom crée au village. Mais si Tom est civilisé, fantasque mais bourgeois, farceur mais moral, Huckleberry reste un naturel du pays, étouffant dans les vêtements, aimant dormir dans les bois, pêcher le poisson-chat, faire griller du lard sur un feu de camp. Son adoption par la veuve Douglas l’a enfermé, rhabillé et contraint. S’il aime l’école parce qu’il est curieux de tout, il a un besoin physique de courir les bois, si possible la chemise ouverte et les pieds nus. « Les vêtements et moi, on s’apprécie pas trop », avoue-t-il au chapitre XIX.

Il fugue, puis est rattrapé par son père, un ivrogne incapable qui l’a laissé choir de puis plus année et qui ne revient qu’avec une idée fixe : s’emparer du magot gagné par le fiston, que le juge Thatcher gère pour lui. Huck fait mine de se soumettre. Élevé à la dure, le gamin accepte les taloches et les gnons que son jeune corps vigoureux sait encaisser, mais il tient à la vie. Il a une peur bleue de ces crises de delirium tremens qui saisissent son paternel dès qu’il a lampé quelques dollars de gnôle. Lorsque l’adulte le poursuit en hurlant dans la cabane de rondins, brandissant un couteau de boucher, c’en est trop et le gamin s’enfuit, tout en mettant en scène ingénieusement son propre meurtre à l’aide du sang d’un cochon et d’un gros sac de cailloux traîné jusqu’à la berge.

Il observera avec délectation le vapeur tourner dans l’eau en tirant des coups de canons destinés à faire remonter son corps noyé à la surface – en vain. C’est dans cette île déserte Jackson, où il établi son camp de robinson, dans le souvenir des jeux avec Tom et sa bande, qu’il a rencontré Jim, esclave de Miss Watson, la sœur de la veuve Douglas, qui compte le vendre pour une bonne somme.

Huck aime Jim, aussi sauvage que lui au fond malgré les apparences, car il aime autant que lui la liberté de penser et de se mouvoir. Jim est presque sans instruction, tout envoûté par les superstitions des Noirs, mais il n’est pas sans bon sens. Toucher une peau de serpent fait-il venir les ennuis ? Huck n’y croit qu’après que les ennuis soient venus, pragmatique.

Les aventures vont dès lors s’égrener avec, pour décor, le Père des eaux, ce grand fleuve Mississippi qui est tout un continent pour l’auteur. Femmes naïves de village, paysans rusés, mauvais garçons et escrocs, chasseurs de nègres et rudes bateliers, le garçon et son compagnon noir vont faire la route, celle qui initie à la vie par la liberté. Non sans peurs, sueurs froides, humour : « Il n’y avait personne au temple, sauf un porc ou deux car la porte n’avait pas de verrou et les porcs ils adorent les sols en grosses planches en été à cause de leur fraîcheur. La plupart des gens, si vous avez remarqué, ils vont au temple seulement quand ils sont obligés, mais les porcs c’est différent » XVIII.

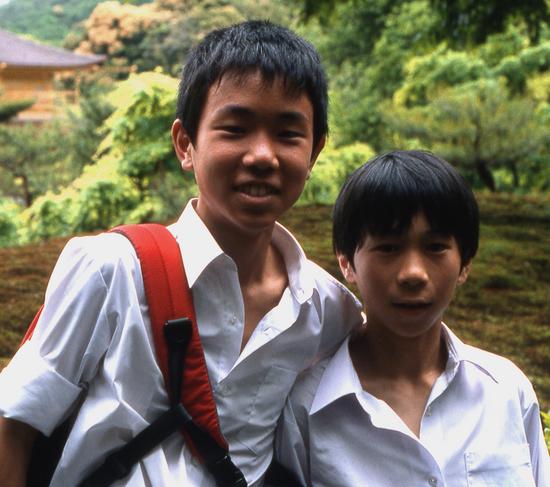

Non sans expériences sensuelles non plus. Huck est âgé de 14 ans selon les Carnets de l’auteur, il a la sensualité brute de cet âge : sur le fleuve, « on était toujours nus, le jour et la nuit, si les moustiques nous embêtaient pas » XIX, notamment nus sous l’orage, la peau en ravissement sous les trombes d’eau tiède, chapitre XX. Pressé par Jim de se renseigner pour savoir si le radeau a passé ou non Cairo, la ville cruciale pour atteindre les États abolitionnistes, Huck ôte tous ses vêtements et va nager jusqu’à un train de bois pour écouter les flotteurs parler de la navigation. Mais il sera découvert, un matelot « a posé sa main sur ma peau chaude, tendre et nue », raconte Huck avec délices (XVI). A poil, il est traîné devant les hommes qui le reluquent, l’interrogent et le menacent du fouet. Il s’en tirera avec sa langue bien pendue et pourra plonger pour rejoindre la berge. II l’a échappé belle mais a somme toute pris plaisir à cette aventure – sauf qu’il ne sait pas si Cairo est près ou loin.

Il perd Jim dans le brouillard, puis tombe à l’eau et se retrouve dans une famille sudiste où règne depuis 30 ans la pire des vendettas. Le père, les cousins, les fils, jusqu’au gamin de13 ans, sont tués à coups de fusil par l’autre famille, elle aussi amputée ; seule l’une des filles, amoureuse d’un garçon de l’autre bord, réussit à fuir l’absurdité humaine avec son promis. Huck retrouve Jim, recueille deux escrocs qui entubent les villageois crédules par des spectacles jugés si mauvais et une tentative de captation d’héritage – que le goudron et les plumes finiront par expulser les compères. « Il vaut mieux risquer la vérité, qui serait peut-être moins dangereuse qu’un mensonge », médite-t-il au chapitre XXVIII. Huck assiste aussi à l’imbécilité de foule, qui décide de lyncher un homme, « un vrai », qui a tué son insulteur chronique, mais que la lâcheté fait renoncer face à son attitude ferme.

Il découvre la vie, Huck, la bêtise humaine et l’absurdité sociale. Que reste-t-il de l’humanité ? Pas grand-chose : l’amour, l’amitié, l’honneur peut-être. Il a même pitié des crapules, par « conscience » – ce que l’auteur n’approuvait pas, peut-être censuré par sa femme à qui il faisait relire le manuscrit pour qu’il soit présentable à la vente.

Il aime le nègre Jim qui l’appelle son « poussin » ; lui qui n’a pas eu de père, il en fait une sorte de tuteur. Quand le bouffon « descendant des rois de France » pseudo « Lewis le dix-septième » vend Jim pour 40$, Huck découvre que, si sa conscience exige de rendre Jim à sa propriétaire, son cœur exige plutôt qu’il rende à l’esclave sa liberté (XXXI). Jim et lui ont vécu tant d’aventures et d’émotions ensemble que le jeune garçon refuse à « devenir meilleur » pour « devenir mauvais » selon la société, faisant le choix de la personne Jim plutôt que de « la morale » de la société. Le garçon devient lui-même en devenant adulte.

D’où la fin incongrue, qui voit le retour de Tom Sawyer. Nous sommes au théâtre, Tom, probablement plus jeune d’un an, se fait auteur, réalisateur, interprète d’un beau rôle qui vise à faire évader le nègre Jim. Même s’il est déjà affranchi par sa maîtresse sur son lit de mort, Tom se garde bien de révéler ce détail, tout à son jeu. Nous ne pouvons nous empêcher de rire, notamment au chapitre XXXIX « les rats », même si le changement de registre est patent. Hemingway n’aimait pas cette chute, qu’il trouvait déplacée et grand guignol. Peut-être est-ce pour comparer la maturité toute neuve de Huck avec un Tom encore en enfance, futur écrivain et histrion dont le rôle est de légender le réel ? Peut-être est-ce la leçon sociale que Huck a acquise sur le fleuve, après avoir rencontré tant de spécimens humains irrationnels ? « J’ai gardé ça pour moi sans rien laisser paraître, c’est ce qu’il y a de mieux pour éviter les disputes et les embêtements » XIX. Ainsi laisse-t-il Tom monter son jeu, du moment que l’objectif rencontre le sien : libérer Jim de l’esclavage. « Je ne me soucie pas de la manière de faire, tant que c’est fait » XXXVI.

Tom est la face Mark Twain dont le côté pile est Samuel Clemens peut-être plus proche de Huck. Le gamin débraillé est en effet un « naturel » du Mississippi, il jouit en naturiste et parle nature. Il est le bon sauvage du mythe, l’idéal chrétien des pionniers américains. L’auteur a écrit le livre de 1876 à 1885 comme une aventure, sans savoir où il veut aller et dans une langue orale, familière, voire crue. Il aime manifestement ce fils littéraire, c’est ce qui fait son charme toujours neuf car Huck est enfant passant progressivement à l’âge adulte, brute acquérant une civilité, les émotions en devenir, l’intelligence qui s’ouvre.

Courage, sensibilité, âme pure du fleuve, Huckleberry Finn est le parfait garçon d’Amérique dont le nom est celui de l’airelle nord-américaine, vu par un auteur humoriste de la seconde moitié du XIXe siècle. Il est candide, donc neutre, capable de tout mais avec générosité, selon l’idée (passablement rousseauiste) qu’un cœur sain sait remettre sur le droit chemin une conscience déformée par la morale apprise de la société, trop souvent factice. Refus de la mentalité européenne de caste, refus du conformisme cul-bénit des vieilles filles, refus de toute autorité non légitime, l’adolescent Huck est un libertarien, le pionnier de la Frontière par essence. Il grandira, mais demeurera cet homme libre que l’enfance a révélé et béni.

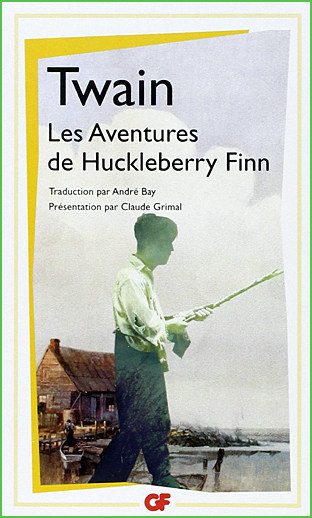

Mark Twain, Aventures de Huckleberry Finn, 1885, édition intégrale Garnier-Flammarion 2014, 352 pages, €8.50

Mark Twain, Aventures de Huckleberry Finn, 1885, édition « jeunesse » (expurgée ?) Folio junior illustré par Nathaële Vogel, 2010, 392 pages, €8.20

Mark Twain, Aventures de Huckleberry Finn, 1885, avec illustrations d’époque, in Œuvres, traduction nouvelle Philippe Jaworski, Gallimard Pléiade 2015, 1581 pages, €65.00

DVD Les aventures de Huckleberry Finn, 2003, Stephen Sommers, avec Elijah Wood, Walt Disney France, €13.00

DVD Les aventures de Huckleberry Finn, de Peter Hunt avec Patrick Day, Rimini édition 2014, €11.78 ou Omnitem communication, €14.99

J’ai vu en 1968 la belle série TV Les Aventures de Tom Sawyer, de Wolfgang Liebeneiner, avec les gamins Roland Demongeot et Marc Di Napoli – mais elle est introuvable.

Les œuvres de Mark Twain chroniquées sur ce blog

Commentaires récents