Un quart d’heure de bus nous conduit sur les bords de l’Urubamba, devant le départ des rafts. Nous devons glisser dans les jeunes rapides de l’endroit pendant environ deux heures. Dans le groupe, deux ou trois personnes seulement ont fait du raft, dont Peter bien sûr qui, à l’entendre, a fait tout ce qui est jeune et sportif. Nous voici vite déguisés en rafteurs : gilet de sauvetage directement sur maillot de bain, et sandales pour les fonds rocheux. Plus le casque – c’est rassurant ! Nous n’avons jamais été aussi peu habillés depuis le début du séjour, en ce pays où la température descend avec le soleil et où l’eau descend des montagnes glacées. Le raft n’est pas une activité acclimatée ici et les gens du pays qui nous voient depuis les berges ou les ponts nous regardent étonnés, un peu hostiles envers ce « sport de Yankees ». Cette expérience varie un peu de la marche et est bienvenue. D’autant qu’elle nous met en contact intime avec les éléments naturels du pays.

Nous sommes répartis en deux rafts de huit avec chacun un moniteur local. L’un d’eux est jeune et un peu dépassé par les événements ; il pilote le groupe avec lequel je ne suis pas. Choisik a décidé de traduire ses ordres d’espagnol en français pour son groupe, et m’a chargé de faire de même avec mon raft. Les ordres sont à exécuter à la pagaie rapidement et de façon synchronisée pour rester maître du bateau. La traduction simultanée et juste importe au plus haut point. Nous décidons vite que notre chef de bord donnera directement les ordres en français ; cela lui est plus facile d’apprendre quatre mots (gauche, droite, avant, arrière) que moi de réfléchir pour lancer un ordre en décalage, et qui n’est pas toujours le bon. Il faut être bovin, dans le raft. Seul celui qui dirige a le droit de penser, mais pas trop lentement. Il doit surtout hurler par réflexe. Heureusement, le passage que nous abordons n’est pas difficile. Nous commençons par descendre le courant paresseux d’un plat, pour apprendre doucement la manœuvre. Puis nous passons deux brefs rapides. Premières sensations. Griserie de vitesse. La négociation doit être exécutée avec minutie pour éviter les gros rochers placés en plein milieu du courant. C’est surtout le barreur chef de bord qui dirige ; nous, nous contentons de donner de la vitesse ou de freiner le bateau, sur ordres aboyés. Dans notre raft personne ne tombe à l’eau ni ne reste coincé entre deux rochers. C’est déjà bien ! L’eau bouillonne autour de nous tandis que nous sentons l’accélération du rapide. A la pagaie sans relâche, nous fatiguons un peu, mais c’est bon d’entraîner dans ce trek non seulement les jambes mais aussi un peu les bras !

La philosophie du raft, malgré son air bovin initial, est plutôt zen : il s’agit d’utiliser les courants, comme les forces au judo. A l’artiste d’éviter les rochers et de suivre l’eau. Dans les éclaboussures, nous sommes rafraîchis plus que mouillés et c’est somme toute agréable. Le passage, parce que nous sommes bien dirigés, nous apparaît plutôt facile. Ce ne semble pas le cas des autres, qui tournent sur eux-mêmes, perdent parfois un ou deux équipiers dans l’eau, ou restent même coincés un moment entre deux roches dans un passage particulièrement resserré.

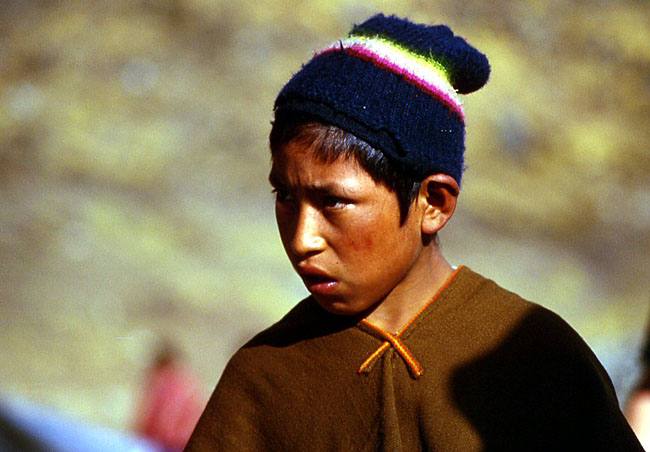

Avant l’arrivée, un garçon d’une douzaine d’années émerge de l’eau où il vient de se baigner. Son père remballe sa canne à pêche. Le petit frère n’est pas mouillé. L’aîné a peut-être plongé non par plaisir, mais pour dégager une ligne prise dans une souche ? En nous voyant, le garçon qui avait surgi en caleçon enfile par pudeur son pantalon, puis ses chaussures. Importance du pantalon dans la culture macho espagnole : un mâle peut rester torse nu mais il doit absolument porter pantalon pour être un homme. Le gamin ne renfile pas sa chemise, il laisse sécher les gouttelettes sur sa peau caramel comme le jus sur un poulet sorti du four. Il a le squelette peu développé encore mais des muscles nerveux sur le dos. Il prend son petit frère par la main et s’éloigne, dédaigneux des « gringos ».

Nous pique-niquons en short de bain au soleil, dès l’arrivée. L’eau fraîche nous a donné faim plus que l’effort. Nous avons bien ri dans notre radeau, les autres ont ri plutôt frais, leur moniteur ne donnant pas d’ordres ou presque. Salade, fromage, pain et mortadelle disparaissent vite. Un fricandeau aux pommes est une surprise avant la banane, la mandarine et le raisin. Chacun va ensuite se changer dans le bus qui a gardé nos bagages. Certains y restent pour aller jusqu’au camp, les autres continuent la randonnée par quelques kilomètres de marche. Ceux qui prennent le bus installeront les sacs dans les tentes, laveront les mains des enfants rencontrés là-bas autour d’une école. Je suis de ceux qui aiment encore marcher deux heures.

Commentaires récents