Paul Guimard, qui fut pendant la guerre journaliste de des faits divers à L’Ouest-Éclair est mort il y a 20 ans, en mai 2004, à 83 ans. François Mitterrand l’approchera vers 1965 et ils deviendront proches. Tous deux aimaient à songer au destin, à la mort, à l’au-delà possible.

Chacun croit maîtriser son destin et donc être libre, alors que le sort est ironique et, à dix secondes près, peut changer votre sort à tout jamais. C’est ce qui est arrivé au jeune Antoine Desvrières, 22 ans, un résistant de Nantes chargé de tuer un enquêteur de la Wehrmacht qui a accumulé un dossier sur leur réseau clandestin. Le lieutenant Werner de Rompsay est issu de Huguenots français émigrés en Allemagne après le diktat du Roi-Soleil révoquant l’édit de Nantes qui tolérait la religion réformée. Désormais Allemand, portant un prénom allemand, le lieutenant aristocrate combat pour sa patrie et traque les terroristes. Antoine est tout aussi légitime que lui à résister à l’occupation et à tuer l’ennemi. Là n’est pas la question.

La question est : va-t-il réussir ?

Tout est minutieusement préparé, l’arme, l’heure, le lieu, l’itinéraire de fuite, l’alibi. A onze heure du soir précise, dissimulé dans l’ombre d’un porche après le couvre-feu, Antoine est prêt à tirer avec un pistolet Wembley de 9 mm. Il attend le lieutenant qui rentre tous les soirs à pied de la Kommandantur jusqu’au logis de sa maîtresse, la jeune Micheline de 19 ans qui se laisse sauter sans vergogne. Antoine vient de quitter Marie-Anne de Hauteclaire, sa fiancée, fille d’un bâtonnier pétainiste mais en révolte contre ses conceptions archaïques du monde et de la société. Ils ont déjà fait l’amour, elle attend un enfant. Antoine ne le sait pas encore.

Dès lors, le destin va s’en mêler. Le chauffeur de la patrouille, Helmut Eidemann, a du mal à démarrer sa traction-avant Citroën, souvent en panne. À quelques secondes d’intervalle, il fera basculer le destin. Aurait-il réussi auparavant, tout se serait passé comme prévu. Hélas, il a eu une douzaine de secondes de retard, et a surgi dans la rue plein phares juste au moment où Antoine venait de tirer et de tuer le lieutenant. Il a saisi son pistolet et l’a déchargé sur la silhouette, le blessant aux jambes. Antoine est pris, il sera interrogé et condamné à mort. Marianne, sa fiancée, se consolera dans les bras de Jean, l’ami le plus cher d’Antoine et tous les deux élèveront le petit garçon qui naîtra quelques mois plus tard qu’ils prénommeront Antoine.

Ou alors, seconde hypothèse, le chauffeur a démarré à l’heure et a pu rattraper au lieutenant, lui proposant de lui faire faire un bout de chemin en voiture, juste avant qu’Antoine ne puisse tirer. L’opération a donc échoué et le dossier accumulé par Werner et donné à la Gestapo va démanteler tout le réseau. Antoine ne sera pas inquiété, mais Jean, qui travaille à l’Ouest–Eclair, sera raflé, interrogé et condamné à mort. Antoine se mariera avec Marie–Anne et ils élèveront ensemble le petit garçon qui naîtra quelques mois plus tard qu’il prénommeront Jean, le nom du meilleur ami disparu.

Telle est l’ironie du sort. Une sorte de grain de sable qui enraye les mécaniques les mieux huilées. Les conséquences de ces deux scénarios se feront ressentir en ondes concentriques bien des années après encore. Dans le premier cas, Antoine sera un héros et son beau-père pétainiste sera blanchi des accusations de collaboration, tandis que que dans le second, il sera radié du barreau et déchu de sa Légion d’honneur. Dans le premier cas, le père d’Antoine deviendra maire du petit village natal près de Nantes, dans le second il restera professeur dans la ville jusqu’à sa retraite.

Et Antoine, s’il vit, divorcera quelques années plus tard lorsque son fils aura dans les 13 ans. Marie Anne qui avait épousé un héros de guerre a vécu avec un fonctionnaire international à l’Unesco devenu plan-plan. Elle ne pourra le supporter. Antoine rencontrera Ursula sur le seuil de son bureau, une Suissesse à la famille dont les bifurcations du destin ont été nombreuses. Il en prendra conscience dans l’album de photos déposé exprès sur sa table de nuit.

Au fond, quoi que l’on fasse, notre liberté ne s’exerce que dans les limites du hasard. Toute une série de causes surviennent au même moment qui empêchent parfois de réaliser ce que l’on a prévu. Nous n’avons pas plus de prise sur notre existence que le capitaine sur son frêle esquif dans une mer démontée. À nous de surnager et de nous adapter ou, quand il s’agit de vie ou de mort, de subir le sort qui nous est imparti.

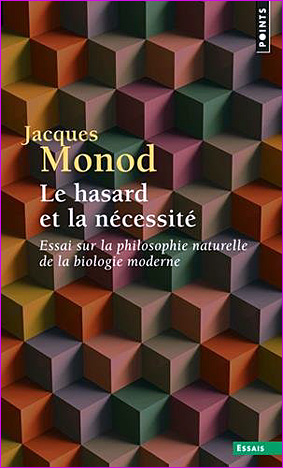

Un film d’Édouard Molinaro a été tiré de ce roman en 1974 mais il ne fait pas l’objet d’édition en DVD.Il reste que ce court texte alimente la réflexion sur le hasard et la nécessité, la liberté et le destin.

Paul Guimard, L’ironie du sort, 1961, Folio 1974, 160 pages, €7,80

(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaire)

Commentaires récents