Tecumseh Sansonnet Spivet, dit T. S. (Kyle Catlett), a 10 ans (12 au tournage) ; son second prénom vient d’un piaf mort le jour de sa naissance. Il vit dans une ferme du Montana avec son frère jumeau dizygote Layton (Jakob Davies), sa grande sœur ado Gracie (Niamh Wilson) et ses parents, son père cow-boy texan Tecumseh Elijah (Callum Keith Rennie) et sa mère entomologiste Dr Clair (Helena Bonham Carter). T.S. est le laissé pour compte de la famille, bien moins pré viril et casse-cou que son frère, le préféré de papa, et en butte à l’indifférence de sa mère qui n’en a que pour les sauterelles et autres infects.

C’est que le gamin raisonne en scientifique, analysant les choses et les gens, ce qui est trop compliqué pour une tête de fermier texan et laisse de marbre la mère préoccupée d’autre chose. Quant à la sœur elle ne rêve que starlettes et concours de beauté de miss Montana… T.S. joue donc avec son frère du même âge, bien qu’ils soient très différents. Autant Layton aime les armes et tirer sur les boites de conserve à la winchester, autant T.S. préfère mesurer l’écart du son et calculer des statistiques. Il compte ainsi le nombre de regards échangés entre chacun des membres de la famille tout le long du dîner : son père ne le regarde jamais mais jette sept coups d’œil à Layton, sa mère ne le regarde qu’une fois. Conclusion : « il » ne m’aime pas.

Lors d’une visite au muséum de la ville la plus proche, le jeune garçon entend une conférence scientifique d’un professeur sur le mouvement perpétuel, impossible à réaliser selon lui. Enthousiasmé à l’idée d’avoir un but et d’exercer utilement son esprit, contrairement aux âneries qu’il est censé apprendre avec son prof de sixième, il décide de s’y mettre. Il envoie au Smithsonian American Art Museum de Washington les plans d’une roue à mouvement (presque perpétuel), le magnétisme ayant besoin d’être régénéré quand même – mais seulement tous les quatre cents ans. Il a la surprise de sa vie lorsqu’une sous-secrétaire (Judy Davis) téléphone à la maison pour lui annoncer que l’inventeur a gagné le prix Baird. T.S. est obligé de mentir, de parler pour son père, car il craint d’être disqualifié en raison de son âge. Mais on est en Amérique, où tout est possible.

Lors d’une visite au muséum de la ville la plus proche, le jeune garçon entend une conférence scientifique d’un professeur sur le mouvement perpétuel, impossible à réaliser selon lui. Enthousiasmé à l’idée d’avoir un but et d’exercer utilement son esprit, contrairement aux âneries qu’il est censé apprendre avec son prof de sixième, il décide de s’y mettre. Il envoie au Smithsonian American Art Museum de Washington les plans d’une roue à mouvement (presque perpétuel), le magnétisme ayant besoin d’être régénéré quand même – mais seulement tous les quatre cents ans. Il a la surprise de sa vie lorsqu’une sous-secrétaire (Judy Davis) téléphone à la maison pour lui annoncer que l’inventeur a gagné le prix Baird. T.S. est obligé de mentir, de parler pour son père, car il craint d’être disqualifié en raison de son âge. Mais on est en Amérique, où tout est possible.

Il est donc convoqué à Washington pour le recevoir et dit qu’il ira. Il ne sait comment, car ses parents ne sont au courant de rien, ignorent et méprisent ce qu’il peut faire, encore plus pris à ce moment par la mort de Layton. Le jumeau s’est tué d’une balle de winchester alors que les deux garçons jouaient seuls, sans surveillance, dans la grange. Le coup est parti et Layton est tombé raide mort – le fils cow-boy préféré du cow-boy.

Dans l’indifférence générale, T.S. prépare donc son voyage incognito, avec une lourde valise où il emporte un tas d’objets inutiles mais fétiches pour un garçon de 10 ans, comme deux sextants, un baromètre, un chronomètre, un spiromètre, un mètre, un squelette d’oiseau, huit caleçons et trois pulls mais aucune chemise de rechange, un canif multifonction et une peluche – plus le journal intime de sa mère. Il veut comprendre. Son père le dépasse sur la route au matin de son départ sans s’arrêter, comme s’il l’ignorait et voulait le bannir de sa vie après la mort de son préféré.

T.S. voile de rouge un signal ferroviaire pour arrêter un train de fret, monte à bord en se cachant, et réussit à traverser les États-Unis du Montana jusqu’à Chicago, terminus du fret. Il doit échapper à la sécurité ferroviaire, sympathiser avec un clochard céleste nommé Deux Nuages (Dominique Pinon), filer entre les mains d’un policier de Chicago qui la joue lourdaud viril (Harry Standjofski). C’est à ce moment qu’il se casse deux côtes en sautant d’une branche d’écluse. Un routier d’un énorme truck rutilant le recueille au bord de la route (Julian Richings), un peu inquiétant mais finalement épris de selfies qu’il collectionne.

Au Smithsonian, la sous-secrétaire n’en croit pas ses yeux, mais le garçon est reconnu sur ses talents à expliquer sa machine et ses capacités à calculer mesuré par électrodes. Il est soigné torse nu par un docteur avant d’être revêtu d’un costume pour la cérémonie. Il y fait un discours en trois points, malgré sa timidité devant une assemblée où presque tout le monde a un doctorat. Le troisième point lui a échappé et il embraye sur la mort de son frère qui explique sa solitude et sa venue ici. Grande émotion dans la salle, gros succès mondain.

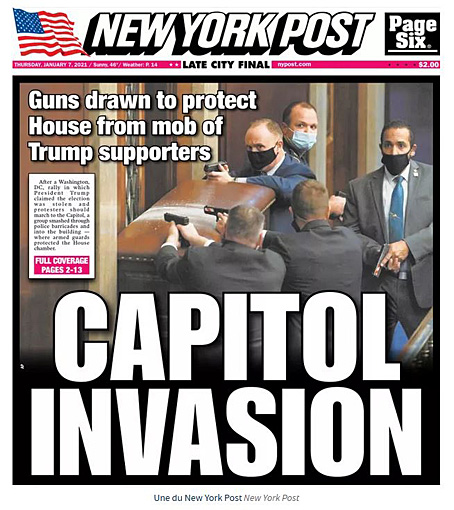

Le voici médiatique et la secrétaire s’empresse de se faire mousser pour l’entraîner dans des shows télévisés. Mais sa mère, qui l’a vu à la télé au Smithsonian, vient le rejoindre et l’arracher aux griffes du show man qui lui pose des questions en ne laissant jamais que dix secondes pour chaque réponse, tant il tient à maîtriser le sujet et enchaîner le show. C’est là que le Texas se rebiffe contre Washington, la ferme contre la télé, la famille contre les histrions.

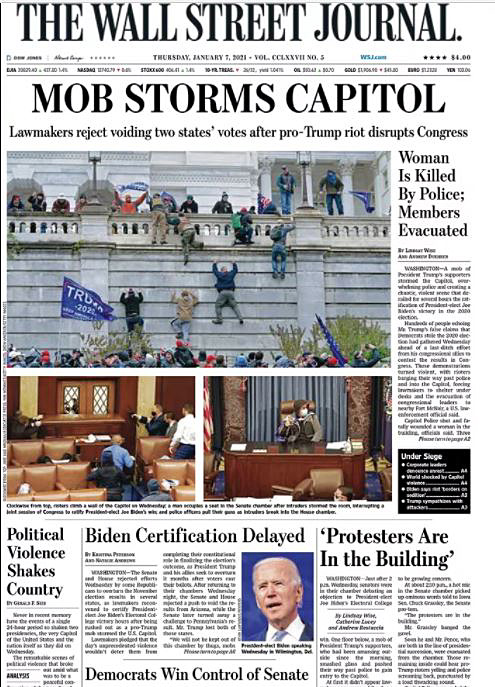

Car le sujet dépasse l’aventure pour enfants. Il s’agit de l’Amérique et de ses excès en tous genres, de l’inventeur de 10 ans récompensé, à la télé-réalité inepte. Des grandes distances entre États et entre mentalités, entre Ouest encore sauvage et Est civilisé décadent. Mais aussi de l’écart intime entre père et fils, mère et enfants.

Sont agités nombre de mythes américains : les indiens, car Tecumseh est un prénom qui signifie quelque chose comme étoile filante ou jaguar céleste ; la traversée du continent en train comme au temps de la Grande dépression ; les routiers et les routards comme dans les années soixante hippies de Kerouac ; l’atmosphère du Tour du monde en 80 jours de Jules Verne avec ses sociétés savantes et ses querelles d’ego ; l’ombre de Freud et des névroses familiales.

D’admirables paysages, des dialogues construits et intelligents, l’émotion d’un gamin au visage sensible qui se sent abandonné de tous mais qui part construire sa vie – un beau film. Ce n’est pas un film américain, ce qui explique sans doute pourquoi.

DVD L’extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet (The Selected Works of T. S. Spivet), Jean-Pierre Jeunet, 2013, avec Kyle Catlett, Helena Bonham Carter, Callum Keith Rennie, Judy Davis, Niamh Wilson, Gaumont 2014, 1h41, €7.00 Blu-ray €32,99 (liens sponsorisés Amazon partenaire)

Commentaires récents