L’homme qui incarne à la France se raconte. Étrange destin que celui de ce militaire politique, de ce général stratège, de ce chef de la France légitimé par lui-même.

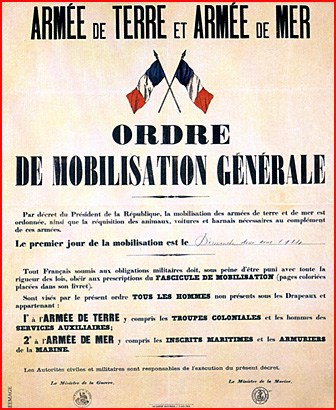

C’était un homme d’un autre temps, un chevalier médiéval, un peu Lancelot, un peu Jeanne d’Arc. Il paraît venu du fond de l’histoire, enrobé de légende, pour sauver la princesse emprisonnée. « Toute ma vie je me suis fait une certaine idée de la France. Le sentiment me l’inspire autant que la raison » p.9. La France est une princesse des contes, une « madone » p.9, une « mère » p.269. Il faut l’aimer, lui rendre hommage, agir pour elle. Elle est un mythe actif qui fait agir la volonté. La forme n’est pas l’acte selon Aristote ; il y faut l’intervention d’une cause extérieure : la volonté. Pour De Gaulle, « la France ne peut être la France sans la grandeur » p.9. Pour ce pays, cela signifie simplement la volonté d’exister : car qu’est-ce que la France sinon une mosaïque de peuples, de traditions diverses, toujours prêts à se diviser ? Les provinces, les partis, les notables sont des ferments de division. En 1940, la France fut « trahie par ses élites dirigeantes et par ses privilégiés » p.224. Intellectuels fascinés par la dictature (stalinienne ou nazie), militaires sclérosés, politicards démagogues, jeunesse contre la guerre, commerçants et industriels prêts à toujours s’entendre pour négocier… Pour les partis, ses grands ennemis-symboles du gaullisme, la politique n’est pas « l’action au service d’une idée forte et simple », mais « une chorégraphie d’attitudes et de combinaisons, mené par un ballet de figurants professionnels, d’où ne devait sortir jamais qu’articles, discours, exhibitions de tribun et répartitions de places » p.228. Conséquence : au moment de la percée allemande, c’est un effondrement politique total. L’Assemblée nationale remet à Pétain tous les pouvoirs, presque sans en avoir débattu. « Le parlement ne siégeait pas, le gouvernement se montrait hors d’état de prendre en corps une solution tranchée, le président de la République s’abstenait d’élever la voix, même au sein du Conseil des ministres, pour exprimer l’intérêt suprême du pays » p.74. En bref, l’État était anéanti.

De Gaulle a opéré « le transfert de la souveraineté hors du désastre et de l’attentisme » p.77. « L’appel venu du fond de l’histoire, ensuite instinct du pays, m’ont amené à prendre en compte le trésor en déshérence, a assurer la souveraineté française. C’est moi qui détiens la légitimité » p.593. Pétain n’est rien, mal élu, sous la contrainte ennemie, et il a accepté l’asservissement de la France. De Gaulle est un recours, il symbolise le pays, la France qui veut durer. « La république n’a jamais cessé d’être. La France libre, la France combattante, le Comité français de la libération nationale, l’ont tour à tour incorporée. Vichy fut toujours et demeure nul et non avenu » p.580. Pour Aristote, l’essence du politique est l’intérêt de la cité. Or la cité est de l’ordre de la nature : sans elle, les hommes ne pourraient réaliser leur être de la façon la plus haute. La politique n’est donc pas un « contrat », elle ne se réduit pas à une « économie du pouvoir » où celui-ci aurait à être réparti, où chaque citoyen en posséderait une part comme un « bien » propre. La souveraineté n’existe qu’en actes. Elle doit assurer pour le mieux l’intérêt général. De Gaulle est dans le droit fil de cette conception du politique. « C’est en épousant, sans ménager rien, la cause du salut national que je pourrais trouver de l’autorité. C’est en agissant comme un champion inflexible de la nation et de l’État qu’il me serait possible de grouper, parmi les Français, les consentements, voir les enthousiasmes, et d’obtenir des étrangers respect et considération » p.78. À partir de ce moment, la responsabilité de ceux qui se prétendent en charge de la France, côté Pétain ou côté résistance, « se mesure ici-bas non à leurs intentions mais à leurs actes, car le salut du pays est directement en cause » p.151 ; la politique, c’est « une âme, une volonté, une action nationale » p.545. Elle « ne vaut que par ses moyens » p.299. « Il n’y a de réussite qu’à partir de la vérité » p.186, c’est-à-dire qu’à partir d’une vision réaliste des moyens dont on dispose. Il y a une « logique des événements », « car ceux-ci, dans les grands moments, ne supportent aux postes de commande que des hommes susceptibles de diriger leur propre cours » p.339. Étonnante prescience de la philosophie chinoise essentielle, où la « propension des choses » ne peut être contrée, et où le sage s’immerge dans son courant pour utiliser, au bon moment, son énergie, pour chevaucher la dialectique.

C’est pourquoi De Gaulle avait bien vu que la démocratie n’était pas une fin en soi, mais un moyen institutionnel commode de réaliser l’essence du politique, l’intérêt de la cité. Durant la guerre, il l’a mise entre parenthèses, car elle ne fonctionnait plus. Il a incarné tout seul la légitimité, avant de créer le Comité, puis l’Assemblée consultative ; les circonstances l’exigeaient. Une assemblée est préférable car, lorsqu’elle délibère, elle prend des décisions plus sages qu’un individu seul, même le plus sage, car la délibération est un jugement. En politique, ce qui importe n’est pas qui est apte à prendre une décision, mais qui est apte à juger de ce qui se fait politiquement. C’est pourquoi le politique est l’ensemble des citoyens. De Gaulle s’est présenté devant eux, par la radio, et sa légitimité l’a emporté sur celle des partis qui acceptaient la défaite.

Ce réalisme gaullien de la politique, nourri au cynisme d’Aristote, lui a donné un regard aigu sur le monde. Les Nations-Unies ? C’est utile mais il ne faut pas exagérer leur importance. « Les membres en seraient les Etats, c’est-à-dire ce qu’il y a au monde de moins impartial de plus intéressé » p.796. On l’a bien vu lors de la dernière guerre du Golfe… Les idéologies ? « Dans le mouvement incessant du monde, toutes les doctrines, toutes les écoles, toutes les révoltes, n’ont qu’un temps. Le communisme passera. Mais la France ne passera pas » p.240. Un demi-siècle plus tard, ce jugement s’est avéré. « La Russie soviétique observe, calcule et se méfie. Assurément, tout porte le Kremlin à désirer qu’il renaisse une France capable de l’aider à contenir le monde germanique et de rester indépendante à l’égard des États-Unis » p.460. Ces derniers ne sont pas meilleurs : « L’idéalisme y habille la volonté de puissance » p.510. Les Etats jouent l’égoïsme sacré. « Les propos du président américain achèvent de me prouver que, dans les affaires entre Etats, la logique et le sentiment ne pèsent pas lourd en comparaison des réalités de la puissance ; ce qui importe c’est ce que l’on prend et ce que l’on sait tenir » p.512. Et encore : « Les États-Unis, admirant leurs propres ressources, sentant que leur dynamisme ne trouvait plus au-dedans d’eux-mêmes une assez large carrière, voulant aider ceux qui, dans l’univers, sont misérables ou asservis, cédaient à leur tour aux penchants de l’intervention où s’enrobait l’instinct dominateur. C’est cette tendance que, par excellence, épousait le président Roosevelt » p.352.

Pour faire de la bonne politique, pour mieux la comprendre, il faut décidément en revenir à Aristote.

Charles de Gaulle, Mémoires (Mémoires de guerre, Mémoires d’espoir), Plon 2016, 1584 pages, €28 e-book Kindle €15.99

Charles de Gaulle, Mémoires, Gallimard Pléiade 2000, 1565 pages, €69

Les Mémoires de guerre (seulement) existent aussi en trois volumes en Pocket, 1, 2, 3, mais chacun coûte 8.50 € – autant acheter l’édition Plon !

Commentaires récents