Mikhaïl Gorbatchev, représentant d’une nouvelle génération, est devenu le 11 mars 1985 Secrétaire Général du Comité Central, à 54 ans. L’URSS, avant sa venue, était immobile, menée par une classe dirigeante rescapée des purges staliniennes et de la Seconde Guerre mondiale.

Son ascension est due à une conjonction de chances, de bons contacts, d’habileté politique, de travail satisfaisant selon les critères du Parti, et du jeu politicien au Politburo.

Stavropol, région où il est né, est l’une des terres agricoles les plus riches d’URSS (il fut en charge de l’agriculture) et lieu de thermalisme réputé, où viennent se reposer les membres du Politburo. Souslov, qui y a été Premier Secrétaire, et Andropov, qui y était né, y séjournaient souvent. Cela n’est pas indifférent à la carrière de Gorbatchev : nommé au Secrétariat du Comité Central en 1978 avec l’accord de Brejnev, membre à part entière du Politburo en 1980 après avoir su faire impression, il est en charge de l’ensemble de l’économie et de l’organisation du Parti sous Andropov, négocie des pouvoirs plus grands (l’idéologie, la culture et les Affaires étrangères en sus des domaines précédents) en échange de son soutien à la candidature de Tchernenko. Enfin, Gorbatchev est élu le 11 mars 1985 à une voix de majorité contre le pâle brejnévien Grichine, et grâce au soutien d’Andrei Gromyko.

Il est le pur produit du Parti, un léniniste.

Gorbatchev affirme : « les ouvrages de Lénine et son idéal socialiste restent pour nous une source inépuisable de pensée créative, dialectique, de richesse théorique, de sagacité politique ». La différence réside en sa génération : il est de 20 ans plus jeune que les dirigeants précédents. Certaines de ses idées figurent dans les discours de Brejnev (par exemple la critique de l’économie et de la société dans le discours du 25e Congrès en 1976), et poursuivent l’entreprise d’Andropov. L’interdépendance du monde est une réactivation de la coexistence pacifique de Khrouchtchev (le terme est réutilisé tel quel), la perestroïka était déjà prônée par Jdanov dans son discours au Plénum du Comité Central du PCUS le 26 février 1937, l’assouplissement économique avait été tenté par Lénine avec la NEP et par Brejnev avec Liberman en 1965, la glasnost vient de la Russie du tsar. Mikhaïl Gorbatchev est un marxiste-léniniste :

- Marxiste, car il croit au but à atteindre, il sait l’idéologie utile à l’autorité dans son rôle historique, et il puise selon les circonstances dans le fond permanent du dogme.

- Léniniste, comme son maître Andropov, car il préfère le marxisme en actes et s’inspire de l’exemple pragmatique de l’homme qui n’est devenu mausolée que sous Staline : l’idéologie est un guide pour l’action politique.

Dans les changements préconisés, la discipline doit accompagner l’initiative, le contrôle du Parti doit assurer l’efficacité de la glasnost, les droits du citoyen ont pour contrepartie leurs devoirs. La perestroïka est une modernisation du socialisme dans sa forme historique, pas une révolution. Mais comme ses réformes sont un échec, il ravive le nationalisme comme le fera Poutine. Gorbatchev crée un Fond de la culture russe, restaure le vieux quartier de l’Arbat, prépare de grandioses cérémonies du Millénaire.

Il considère que l’économie de guerre héritée de Staline engendre des dysfonctions humaines inacceptables. Les pénuries engendrent hargne, grossièreté, délation, envie – un « ensauvagement » féroce. L’habitude de subir, d’être pris en charge engendre irresponsabilité, indifférence, parasitisme, comportement mafieux, banditisme. Les mœurs se dégradent, l’entretien des infrastructures se fait mal, engendrant les comportements de « banlieues » : divorces, abandons, bandes, hooliganisme, brigandage, violence. L’environnement et le système de santé en souffrent, les accidents du travail et les accidents civils se multiplient. Dans l’Oural, un train de collégiens a déraillé en juin 1989, faisant plus de 200 morts et plus de 700 blessés. Mikhaïl Gorbatchev a blâmé à cette occasion la combinaison d’« irresponsabilité, d’incompétence et d’inorganisation ».

Début 1989, Françoise Thom décrit le processus de « re-communisation » qu’opère la perestroïka à ses débuts, parallèlement à une manipulation de l’information à destination de l’Occident.

Dans Le moment Gorbatchev, elle montre que les mots et les slogans doivent être assez ambivalents pour être perçus favorablement en Occident sans engager l’URSS. Exemple la « démocratie » – elle signifie la démocratie socialiste, c’est-à-dire le centralisme du Parti. Exemples les droits de l’homme – il s’agit de la conception socialiste, c’est-à-dire avant tout les droits économiques et les obligations patriotiques telles que l’interdiction de sortir du territoire, de tenir des propos antisoviétiques, etc. Exemple la glasnost, traduit en général par « transparence » alors que le sens en russe induit plutôt l’idée de « publicité », de « dire pour expliquer », autrement dit une forme de propagande.

Les objectifs de l’URSS restent les mêmes. Il s’agit toujours de modifier le système de sécurité régional de l’Europe jusqu’à le contrôler (encourager le retrait américain, le découplage nucléaire, empêcher une union politique et surtout militaire, diviser les nations en faisant miroiter les contrats, etc.), de développer une interdépendance économique entre Europe Occidentale et Europe de l’Est en infléchissant les termes de l’échange dans un sens favorable à l’URSS (toujours plus de technologie).

Les deux grandes idées de Gorbatchev sont l’affinité européenne de la Russie et son retour à ses « valeurs universelles ».

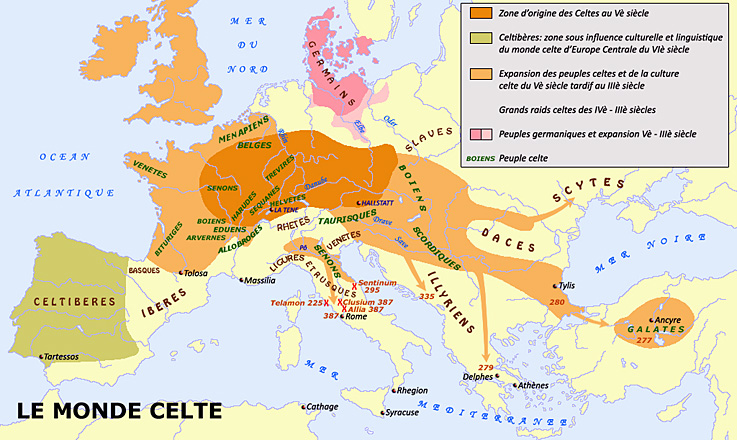

- L’Europe, c’est la culture grecque (la démocratie, la raison scientifique), romaine (le droit, l’Etat arbitre des minorités de l’Empire) et chrétienne.

- Les valeurs russes, ce sont les Dix Commandements chrétiens, cette alliance entre Dieu et les hommes pour qu’ils prennent en main leur vie et que la loi défende les faibles, ces « normes morales et éthiques communes à l’humanité tout entière ».

L’image de la forteresse assiégée est brisée par Gorbatchev qui invoque l’interdépendance des intérêts de l’URSS et du reste du monde. « L’Europe est notre maison commune », dit-il en reprenant cette idée de Gromyko, « l’Europe de l’Atlantique à l’Oural est une entité historico-culturelle. » Au 28èmeCongrès du Parti communiste soviétique de juillet 1990, Mikhaïl Gorbatchev déclare que « la reconnaissance de la liberté de choix pour chaque peuple est une condition fondamentale de l’instauration d’un nouvel ordre mondial, » fondé sur le codéveloppement et la coopération. « Aujourd’hui, ajoute-t-il (ce qui est savoureux après les agressions de Poutine) nous ne vivons pas à une époque d’ultimatums, de conflits et d’actions irréfléchies qui désunissent les gens et compliquent davantage la situation. »

Pour une société organique

Nous avons noté en son temps que la « troisième voie » prônée par Gorbatchev – entre la centralisation planificatrice et le marché avec ses conséquences politiques – a des ressemblances avec le corporatisme de type fasciste. Mussolini prônait une « société organique » dans laquelle les citoyens devaient être spirituellement et moralement unis, préparés à se sacrifier pour la nation. Par contraste avec le système parlementaire, fondé sur des droits politiques abstraits et des groupes partisans en conflit, le corporatisme appelle l’unité des travailleurs et des employeurs avec l’Etat dans une société harmonieuse. Le système économique présenté par Gorbatchev devant le Congrès, fin 1989, proposait une économie administrée dans laquelle les entreprises ne seraient pas libres, mais, conjointement avec les coopératives et les sociétés semi-publiques, devraient agir en harmonie par des accords, des unions, des associations.

Poutine reprend cette idée que le Russe est un être organique et que la Russie doit être une famille – différente des autres, excluante et se sentant volontiers supérieure aux autres dans son originalité entre Europe et Asie.

Dostoïevski écrivait : « je considère la Russie d’un point de vue peut-être singulier : nous avons traversé l’invasion tatare, puis deux siècles d’esclavage, sans doute parce que l’un et l’autre ont été de notre goût. Maintenant, on nous a donné la liberté et il s’agit de la supporter : en serons-nous capables ? La liberté sera-t-elle autant de notre goût ? Voilà la question. » Pour le moment, la réponse est non.

Le 25 décembre 1991 à 19h, devant les caméras de la télévision, Mikhaïl Gorbatchev démissionne officiellement de ses fonctions de Président de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques et remet à 19h20 les codes nucléaires à Boris Eltsine, Président de la République de Russie. Il est mort mardi 30 août 2022.

Il était devenu pour son peuple Gorby dompteur de l’ours et bouffon absurde dans l’inertie totale du système. Un chef… de gare.

Commentaires récents