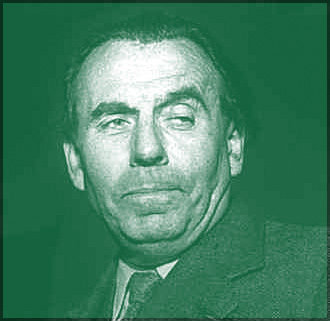

Philippe Sollers, l’écrivain et essayiste, est mort à 86 ans le 5 mai de cette année.

Joyaux s’est créé sa légende sous le nom de Sollers. Un nom solaire, comme Apollon. Le narcissisme n’est jamais si bien servi que par soi-même. Il veut montrer à quel point on est seul, d’où ce titre d’Agent secret de l’un de ses romans qui parle de lui-même. Soit quelqu’un qui peut se glisser dans plusieurs identités, y compris contradictoires, et devenir ainsi une légende. Se sentir innocent dans un monde coupable parce que tout est mensonge, hypocrisie, faux-semblant : le sexe, les relations sociales, la domination financière. D’où la fuite de l’individu dans l’érotisme du corps, la musique affective, l’art visuel et la poésie qui est une sorte de mystique. Tout pour fuir « le Système », dénoncé par Guy Debord, dont Sollers a fait une lecture assidue.

Les livres que j’ai lu de lui, dont Femmes (1983), La fête à Venise(1991), L’étoile des amants(2002) ; ils ne m’ont pas toujours séduits. Peut-être les plus récents (Graal, Légende, Désir) sont-ils meilleurs ? J’aime son côté critique de l’époque américanisée et du narcissisme de la gauche bien-pensante, son érotisme joyeux bien qu’un peu systématique. Il se présente comme ni coupable, ni inverti, ni androgyne, mais juste un homme, blanc et catholique. Ce qui n’est déjà pas si mal aujourd’hui où les trois derniers termes sont de plus en plus mal vus par la gent intello qui sacrifie au temps des masses : modes et dogmes. « La non-pensance hygiénique et malveillante », analyse-t-il dans La fête à Venise.

Le jeune Philippe a fait l’amour avec la bonne espagnole de sa famille à 15 ans, romancé dans sa première œuvre Le Défi en 1957 – encensé par Mauriac. Il en garde une découverte éblouie des sensations du corps, de l’élan érotique adolescent, de la Femme qu’il explorera et expérimentera sa vie durant. C’est son côté libertaire, un Rimbaud mûri qui gardera à jamais ce pas de côté envers les convenances, les « normes ». François Mauriac, autre pourfendeur de normes car pris dans ses contradictions de catho dévot et d’homo honteux, a qualifié Philippe Sollers à 22 ans de « petit chrétien évadé ». C’est assez juste, Sollers s’est toujours revendiqué catholique agnostique, soucieux de la pompe et des formes qui rendent la vie somptueuse (d’où son admiration de la religion athée communiste puis de la Chine de Mao), mais pas de la foi qu’il n’a pas.

Ce pourquoi il aime provoquer, casser les images socialement admises, qui sont pour lui des croyances. Ainsi cet « éloge du porc » sur son site, repris par la charcuterie, au temps du terrorisme intégriste musulman. Les deux femmes de sa vie étaient « hors normes », Dominique Rolin une Juive polonaise, Julia Kristeva une Bulgare. Il a soutenu le surréalisme, le Nouveau roman, les auteurs « maudits » tels Matzneff, Murray, Hallier ou Nabe.

Encoconné dans « le Système », chevalier de la Légion d’honneur et commandeur de l’ordre des Arts et lettres, il a usé de ses relations avec les penseurs reconnus, Mauriac, Breton, Ponge, Lacan, Bataille, Barthes, Foucault, Althusser, Kristeva, de ses revues Tel quel, l’Infini, de son poste d’éditeur de collection chez Gallimard, pour subvertir « le Système », inverser les illusions, pourfendre les apparences et donner du piquant à l’existence.

Il dressait dans Un vrai roman – Mémoires la liste des écrivains maudits ou à maudire prochainement par le puritanisme frileux yankee qui envahit la vieille Europe consentante : « Gide, le pédophile Nobel ; Marx, le massacreur de l’humanité que l’on sait ; Nietzsche, la brute aux moustaches blondes ; Freud, l’anti-Moïse libidinal ; Heidegger, le génocideur parlant grec ; Céline, le vociférateur abject, Genet, le pédé ami des terroristes ; Henri Miller, le misogyne sénile, Georges Bataille, l’extatique pornographique à tendance fasciste… » etc. Une « logique du silence » qui crie très fort, livre après livre. « Un corps spécial qui poursuit sa liberté » qui vit, aime, engendre et adore son petit garçon.

Créer est une expérience des limites. D’où peut-être son fils, David, né en 1975. « Pour savoir lire, il faut savoir vivre », disait-il volontiers. Qui sait encore vivre aujourd’hui dans « la France moisie » ?

Site de Philippe Sollers

Commentaires récents