Le Musée de l’Armée à Paris expose les Forces spéciales jusqu’au dimanche 29 janvier 2023.

Commando : ce terme fait rêver les gamins, dont mon voisin lorsqu’il avait 13 ans. Désormais dans sa vingtaine, ses parents (divorcés) l’ont convaincu chacun de leur côté d’être chef, mais plutôt cuisinier. Le commando le faisait rêver d’aventures mais il n’a pas été jusqu’au bout. Il aurait pu être pompier volontaire dès l’âge de 15 ans mais les frasques de certains, analogue de celles ayant eu lieu dans l’Eglise catholique, l’en avait dissuadé

Louis Saillans (est-ce son vrai nom ?) est devenu commando marine par hasard. Il avait surtout envie d’être utile et n’était pas intéressé par la pensée théorique sans application pratique. Il tenait aux relations humaines. « Je suis tout sauf un intellectuel. (…) Je me suis beaucoup ennuyé au collège et au lycée. Je lisais en revanche beaucoup de romans d’aventure, de science-fiction ou d’heroic fantasy », déclare-t-il à la librairie beauceronne Une page à écrire. Il a songé un moment à l’enseignement, mais la routine anticipée des programmes et l’Administration trop politiquement correcte l’en a vite dissuadé. Ne vous demandez pas pourquoi il y a peu d’hommes dans l’enseignement à l’Éducation nationale, ni autant de places non pourvues aux concours.

Après deux ans de sciences physiques en fac, le jeune Louis s’est dirigé vers le pilotage pour l’armée de l’air, sur l’exemple de son père qui avait un brevet de pilote et en était ravi. Il a pour cela travaillé un temps dans la restauration rapide pour se payer les cours puis a réussi ses diplômes de qualification. Mais un jour, assistant à l’intérieur d’un avion militaire Transall au saut en parachute de commandos marine, il a eu une bouffée d’adrénaline qui lui a donné envie de suivre leur exemple. Son goût pour le combat et son désir de servir l’ont amené à tenter la sélection.

Il y trouve un choix sévère qui procède par élimination au moral et un entraînement extrêmement dur, tout un chapitre du livre. 23 seulement réussissent sur 140 candidats. Mais il peut désormais arborer le béret vert des commandos Kieffer, créés contre l’occupation allemande par un entraînement anglais en Écosse. Il va désormais accomplir de véritables missions, qu’il décrit en détail au Sahel, sans jamais donner de nom, ni de lieu, ni de date – confidentialité oblige. Cette partie, en plusieurs chapitres, montre comment se passe sur le terrain les missions difficiles de traquer les terroristes peu armés de technologies mais animés d’une foi doctrinaire.

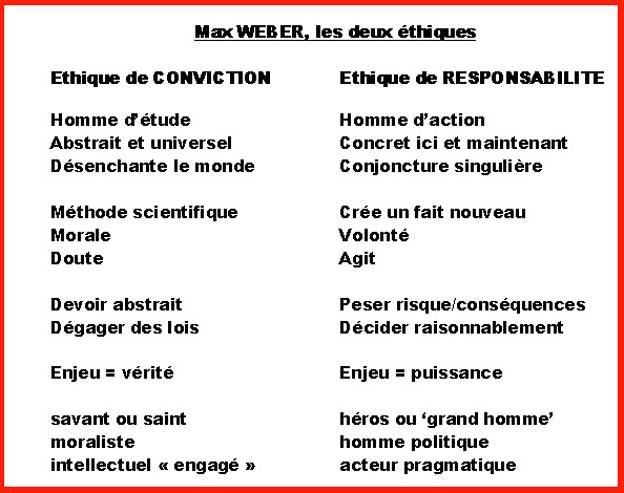

Il deviendra chef de groupe, autrement dit capitaine, et quittera l’armée au bout de 10 ans, en 2021, sur des divergences d’opinion à propos de l’emploi des forces françaises à l’international. Il désire aussi, ayant de jeunes enfants, moins risquer sa vie et assurer plutôt la mission d’enseigner son expérience aux jeunes restés patriotes. Celui qui veut être chef, dit-il dans l’entretien cité plus haut, doit avoir : « le sens des responsabilités (répondre des victoires et des échecs de ses hommes et des siennes), le courage (rester ferme lorsque plus personne ne l’est), le charisme (car c’est l’expression du caractère… et il en faut!) et le discernement (ou “laisser agir la facilité du bon sens” selon Louis XIV). » Ce devrait être le cas aussi dans la vie civile, dans les entreprises comme dans les administrations et chez les technocrates au sommet de l’Etat, mais force est de constater que la vanité, l’égoïsme et se défiler devant toute responsabilité reste la norme. « Responsables mais pas coupable », disaient certains.

Ce pourquoi notre société libérale démocratique ne fait pas vraiment rêver face aux sociétés théocratiques fanatiquement croyantes. Ce pourquoi aussi les divers « fascismes » qui reprennent vie en ce début du XXIe siècle, de Poutine à Xi Jin Ping et d’Erdogan à Bolsonaro, en passant par la dynastie Le Pen, attire tant de monde, y compris chez les jeunes bourgeois aisés. Croire et s’inféoder permet de donner un sens à son existence tandis que la science ou la démocratie sont des efforts constants de la raison – ce qui est, convenons-en, fatiguant. Les plus flemmards et les moins nantis intellectuellement (même dans les classes aisées, l’argent n’étant pas souvent la résultante des qualités cérébrales) se laissent donc aller à la facilité d’aliéner leur liberté pour ne plus porter aucune responsabilité. Seul le chef commande, on le suit, et le dogme prévaut, ce qui dispenses de réfléchir.

Pour l’auteur, qui a passé dix ans de sa vie en mission pour la France, notre pays accomplit certes son devoir de protéger les populations ont demandé du secours mais, une fois la victoire militaire acquise, plus rien. Comment gagner les cœurs et les esprits ? Tous les pays où nous intervenons, de l’Afghanistan à l’Irak, du Mali au Sahel, sont des pays pauvres dont le niveau de vie, l’éducation et l’hygiène font défaut. Construire des écoles et ouvrir des hôpitaux serait la suite logique de l’intervention militaire, sauf que la France, comme les autres pays nantis, ne s’en préoccupe pas. Les Américains interviennent comme des extraterrestres, vivant dans leur base et sortant très peu, ne consommant que des aliments venus directement des États-Unis, ne fréquentant absolument pas la société civile dans laquelle ils combattent. Quant aux Russes, ils ne sont que des milices privées qui ont pour objectif de sécuriser les mines à exploiter pour leur propre compte. Les Français, à l’inverse, ont la tradition d’ouvrir leurs hôpitaux de campagne à tous et de se mêler à la population, notamment lorsqu’elles parlent français. Une fois partis cependant, rien ne reste. Ce pourquoi le chef de groupe du commando marine a quitté l’armée pour témoigner.

Louis Saillans a construit sa réflexion à partir de Dostoïevski, Nietzsche ou Gustave Thibon, déclare-t-il. Si les deux premiers auteurs sont connus, le dernier l’est moins. Ils donnent la tendance de l’ancien commando : le nihilisme terroriste illustré par Dostoïevski le rapproche de la tradition catholique, mais non conformiste ; la pensée critique de Nietzsche l’amène à comprendre l’ennemi, sans condescendance ni conversion, ce qui est indispensable pour mener une bonne guerre ; l’inclination vers Maurras de Thibon le conduit vers le conservatisme de tradition chrétienne et patriote mais Gustave Thibon refusera cependant la francisque de Pétain (ce que Mitterrand acceptera) et deviendra ami avec Simone Veil qui lui confiera ses cahiers lorsqu’elle partira aux États-Unis. En bref, un humanisme intransigeant, mais ouvert, plus orienté vers l’action que vers la théorie.

Ce petit livre peut se lire à plusieurs niveaux, le premier d’aventures, le second géopolitique, le troisième moral et humain. C’est ce qui fait sa force.

Louis Saillans, Chef de guerre – au cœur des opérations spéciales avec un commando marine, 2020, J’ai lu 2022, 223 pages, €7.60, e-book Kindle emprunt abonnement ou €13.99

Commentaires récents