En 1959, Michael (Cliff Robertson) est promoteur immobilier à La Nouvelle-Orléans. Il a réussi sa vie, il est riche, il a femme et fille, il donne un bal en soirée pour ses dix ans d’heureux mariage. Sa fille de 9 ans qui ne peut pas dormir, Amy, descend, se jette dans ses bras et danse avec lui. Au moment de se coucher, elle crie ; sa mère Elisabeth (Geneviève Bujold au joli museau retroussé) va voir et ne revient pas. Michael se dirige vers la chambre : il ne trouve qu’un papier avec un texte fait de lettres découpées dans les journaux qui réclame 500 000 $ de rançon pour les deux.

Il lui est demandé de ne pas prévenir la police mais Michael finit par le faire après avoir demandé à son ami et associé Robert (John Lithgow) le liquide en billets. La police suggère de ne mettre dans la mallette que des faux billets et une balise pour suivre les ravisseurs. Tout se passe à merveille, Michael emprunte un bateau à aube du Mississippi et largue la mallette sur un quai désert comme exigé. La camionnette gonio de la police suit la berline qui vient récupérer le fric jusqu’à la planque et les bagnoles de flics banalisées encerclent la maison. Sauf que ces abrutis de flic se tiennent à cent mètres et comptent sur le haut-parleur pour faire sortir bien gentiment les malfrats. Ceux-ci s’empressent de prendre leurs otages avec eux pour libérer le passage, Amy en couverture contre le torse du premier et Elisabeth en nuisette contre l’autre – et ils s’enfuient bien évidemment en voiture sans que les abrutis de flics aient pu agir.

La noria de bagnoles bourrées de flics inutiles les poursuit en commandant par radio de barrer les routes. Mais à l’extrémité d’un pont un camion-citerne bloque le passage et, en le faisant « dégager » (autre expression de ces décidément abrutis de flics), il se trouve en travers lorsque la bagnole des ravisseurs déboule plein pot sur lui. Explosion, la carcasse éjectée en feu dans le fleuve où roule un fort courant, aucun corps retrouvé.

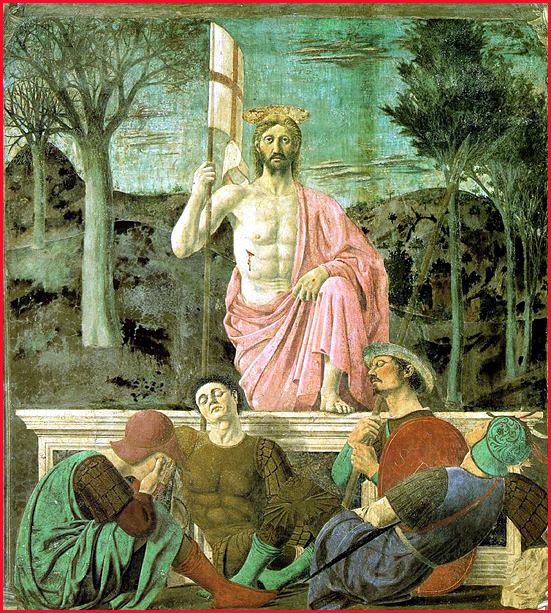

Michael est désespéré ; malgré son travail qu’il exerçait avec autorité, il aimait sa femme et sa fille, plus que l’argent. Il décide de ne pas bâtir le terrain de proche banlieue de La Nouvelle-Orleans acheté avec Robert, ce qui les aurait rendus très riches, mais d’élever seulement un mausolée sur le modèle de la basilique San Miniato al Monte où il a rencontré pour la première fois Elisabeth lors de son service militaire d’occupation de Florence. Le film est pour cela très caricatural yankee, entre le Bien et le Mal, romantisme et cynisme, faire l’amour ou faire des affaires. Cette dichotomie binaire, bien peu psychologique, est le ressort de l’intrigue.

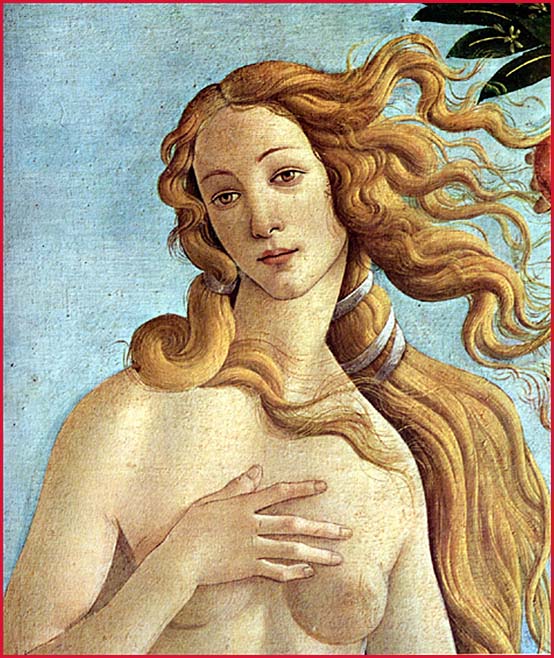

Seize ans se passent. En 1975, Michael n’a plus d’énergie, son associé fait tout. Il l’invite, pour se changer les idées, à l’accompagner dans un voyage d’affaires à Florence où il va régulièrement. Comme s’il avait une maitresse, dit Michael – pour voir les belles Italiennes, répond Robert. Dans la basilique où il avait rencontré Elisabeth, Michael venu en pèlerinage nostalgique avise une jeune femme de 25 ans, étudiante, qui restaure une fresque de la Madone de Bernardo Daddi. Elle ressemble étrangement à Elisabeth lorsqu’il l’a rencontrée. Fasciné, il la regarde, la suit, l’aborde sur son échafaudage de peintre puis l’invite à déjeuner. Elle se prénomme Sandra et son nom est Portinari ; elle n’a quasiment pas connu son père, dit-elle. Il lui raconte son histoire et sa fascination pour la ressemblance avec Elisabeth.

Il en est amoureux et cela semble réciproque, surtout lorsque la mère Portinari à l’hôpital parvient à la fin de sa vie. Michael emmène Sandra avec lui à La Nouvelle-Orléans et commande un mariage à l’église pour un millier de personnes. Sandra se dit « bonne catholique qui obéit au pape » et ne veut pas coucher avec lui avant la bénédiction du prêtre malgré ses 25 ans. Michael se sent revivre, rêve qu’il a avec Elizabeth « une seconde chance ». Sandra, de son côté, explore la grande maison, avise une chambre fermée à clé, celle du couple avant l’enlèvement ; elle y pénètre et fouille les tiroirs. Elle s’aperçoit combien Michael était et est resté amoureux de sa femme Elisabeth et de sa fille Amy.

Mais, le matin même du mariage avancé par un Michael pressé de recommencer une vie, elle disparaît à son tour. Michael, torse nu comme en 1959, découvre un mot de lettres découpées laissé dans sa chambre comme si le kidnapping se reproduisait.

Et tout recommence : les 500 000 $ en billets dans une mallette (sans tenir compte de l’inflation depuis 1959 !), le bateau à roue sur le Mississippi, la mallette jetée sur le même quai désert… C’est à ce moment que le spectateur obtient la révélation – et je ne dois pas en dire plus.

C’est hitchcockien volontairement pour l’intrigue, avec un côté intimiste Ozu. C’est moins adroit, avec des longueurs et une curieuse image durant toute la première partie, comme si vous aviez des humeurs dans l’œil. Le cinéaste a placé une tulle devant l’objectif comme c’était la mode dans les années 1970 pour faire croire au rêve (comme David Hamilton et ses jeunes filles). Le tournis de la fin (trop long) rappelle le bal du début et ferme le cercle initié par le rapt tout en anesthésiant l’émotion du spectateur qui connait enfin la vérité (osée). J’avoue que, si l’intrigue se révèle brutalement, au grand plaisir de celui qui regarde, elle est précédée de langueur qui assoupit un brin. Le film se voit, on ne le revoit pas avant longtemps. Pour ma part, je l’ai vu deux fois à trente ans d’intervalle et c’est à mon avis le bon rythme.

DVD Obsession, Brian De Palma, 1976, avec Cliff Robertson, Geneviève Bujold, John Lithgow, Wild Side Video 2016, 1h38, standard €14.98 blu-ray €17.08

Commentaires récents