Sophie Chauveau adore Florence. Elle a entrepris une trilogie romanesque qui commence avec ‘La passion Lippi’, se poursuit par ‘Le rêve Botticelli’ avant de culminer avec ‘L’obsession Vinci’. Ces trois peintres au tournant du 16e siècle recèlent en eux une vie inimitable, une vitalité jamais vue, un style inouï. Botticelli est arrivé à 13 ans dans l’atelier Lippi. Petit dernier d’une famille nombreuse dont quatre sœurs mortes en bas âge, il n’est pas aimé, délaissé par sa mère et par ses frères. Surdoué de la ligne, il n’est ni gros mangeur ni artisan comme eux. Sa vraie famille sera celle des Lippi, famille improbable composée d’un moine et d’une nonne. Le petit Jésus des peintures de Filippo Lippi, son fils Filippino – dit Pipo – s’attache à ce grand frère solitaire, dont son père reconnaît le talent. Dès la puberté, le gamin en fait son amant. Le livre commence par une scène d’amour à l’âge légal d’aujourd’hui.

Sophie Chauveau adore Florence. Elle a entrepris une trilogie romanesque qui commence avec ‘La passion Lippi’, se poursuit par ‘Le rêve Botticelli’ avant de culminer avec ‘L’obsession Vinci’. Ces trois peintres au tournant du 16e siècle recèlent en eux une vie inimitable, une vitalité jamais vue, un style inouï. Botticelli est arrivé à 13 ans dans l’atelier Lippi. Petit dernier d’une famille nombreuse dont quatre sœurs mortes en bas âge, il n’est pas aimé, délaissé par sa mère et par ses frères. Surdoué de la ligne, il n’est ni gros mangeur ni artisan comme eux. Sa vraie famille sera celle des Lippi, famille improbable composée d’un moine et d’une nonne. Le petit Jésus des peintures de Filippo Lippi, son fils Filippino – dit Pipo – s’attache à ce grand frère solitaire, dont son père reconnaît le talent. Dès la puberté, le gamin en fait son amant. Le livre commence par une scène d’amour à l’âge légal d’aujourd’hui.

Botticelli est incapable d’aimer une femme tant sa mère a été distante avec lui. D’ailleurs, regardez ses tableaux : les garçons y sont réalistes tandis que des femmes ont toujours des formes idéalisées. Sandro Botticelli adore son petit compagnon comme sa sœur, sa filleule Sandra, fille de son maître Filippo Lippi. Amoureuse de son parrain depuis toujours, elle deviendra – mais largement adulte – sa maîtresse. Jusqu’à lui donner un fils.

Botticelli est effondré : un fils ? Comment l’accepter, l’élever, transmettre ? Il en est incapable et ne le verra pas avant qu’il ait 13 ans.

L’enfant est élevé par un autre, sa mère mariée pour les convenances. Botticelli vivra au rythme de sa ville, créant un style, la morbidezza, cette tristesse vague qui préfigure la passion de Florence. Tour à tour débauchée et rigoriste, la ville passera du clan des Médicis à celui des Dominicains menés par Savonarole, un ayatollah formant des bandes de talibans, enfants à peine lettrés qui rançonnent les habitants et contrôlent leurs mœurs. « Ordre est donné de supprimer les beaux vêtements et les parures, les bijoux et les fêtes, l’alcool et les jeux, tous, même ceux des enfants… Le carnaval est remplacé par des processions dont le rythme s’accélère. Annuelles, mensuelles, hebdomadaires, quotidiennes… Le théâtre, la musique, la danse sont proscrits comme tout ce qui semble licencieux au moine. Si le plus grave crime pour l’Eglise était hier la simonie, la sodomie l’a remplacée. Cheval de bataille de Savonarole » p.354.

Mais, contrairement aux pays d’islam, le jeu ne durera que deux ans. Les Florentins sont prêts à faire pénitence pour la fin de siècle 1499, mais pas à aliéner durablement leurs libertés de mœurs et leur goût pour la beauté. Savonarole sera brûlé en place publique, sous les acclamations de la foule qui, un an auparavant, le portait aux nues.

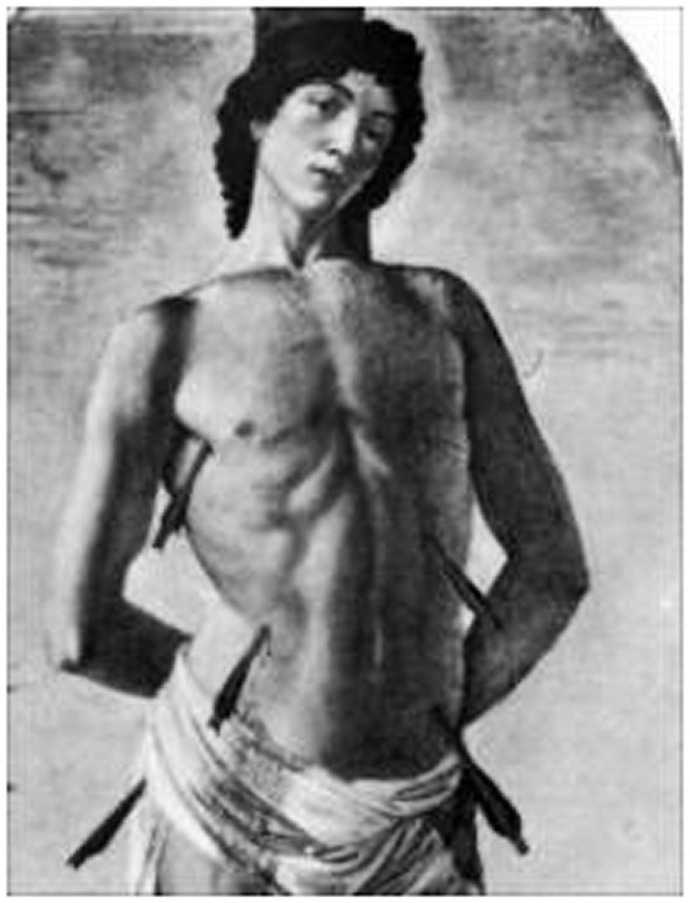

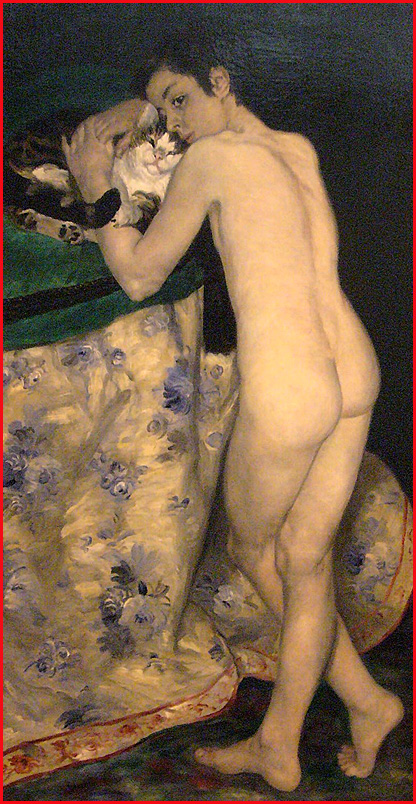

Sophie Chauveau a le talent de traduire ce bouillonnement de vie, ces mœurs extravagantes, ces amours jamais loin de l’art. Pipo, adolescent au corps déchaîné à 15 ans, se rangera à la quarantaine pour engendrer trois enfants. Qui l’aurait dit d’un pareil sodomite ? « Tout le monde l’aimait, il était universel. Gentil, joli, tendre, serviable, doué et drôle, moins intimidant que Léonard, plus rieur, plus simple que Botticelli, il était la plus pure image d’artiste de Florence » p.456. Sandra sa sœur, qui ne vivait que pour son parrain Botticelli, le violera à 27 ans pour lui faire un fils, Giaccomo, que le père biologique finira par accepter. Entre temps, Léonard de Vinci, intelligent et très beau gosse, aura piqué Pipo à Botticelli ; Lorenzo de Médicis, sauvé à 10 ans par le peintre lors du massacre des Pazzi et résolument amateur de femmes, souhaitera goûter des amours interdites avec le beau peintre…

Lorenzo de Medicis =

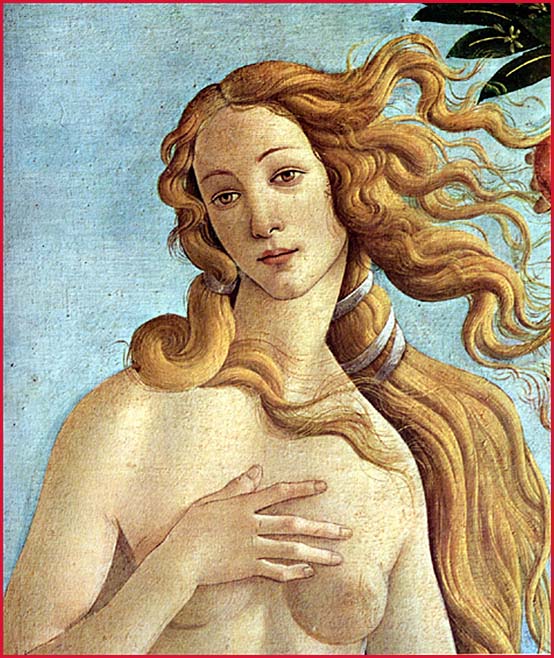

Ce dernier aimera à la folie les femmes… en peinture. Il inventera la naissance de Vénus, le Printemps dans son bourgeonnement naturel, l’innocence de la Calomnie, les Madones qu’il n’a jamais eues pour mère. Sans parler des chats.

Ce dernier aimera à la folie les femmes… en peinture. Il inventera la naissance de Vénus, le Printemps dans son bourgeonnement naturel, l’innocence de la Calomnie, les Madones qu’il n’a jamais eues pour mère. Sans parler des chats.

Botticelli adore les chats. Ils remplacent sa famille, il les nourrissait dans les terrains vagues lorsqu’il était enfant. Ces bêtes en bande ont un comportement moins infantiles que tout seuls. Ils sont très attachants, défendent leur maître, n’acceptent que ceux qu’ils sentent être ses amis. Ce roman est aussi un hymne aux félins. Les chats, ce sont un peu ces gamins de Florence, souples et rusés comme eux, plein d’intuition et de réserve, jolis, gracieux et affectueux comme des adolescents.

C’était toute une époque que cette fin de quinzième siècle florentin. Botticelli est un surnom, formé sur ‘botticello’ – le petit tonneau – qui qualifiait les membres de sa famille gros mangeuse. Pas lui Sandro, grand, sec, éthéré – refusant le lait maternel parce que sa mère l’a tout de suite rejeté. Faut-il être tordu par la vie pour faire un grand artiste ?

= Sandra, sa filleule mère de son fils

= Sandra, sa filleule mère de son fils

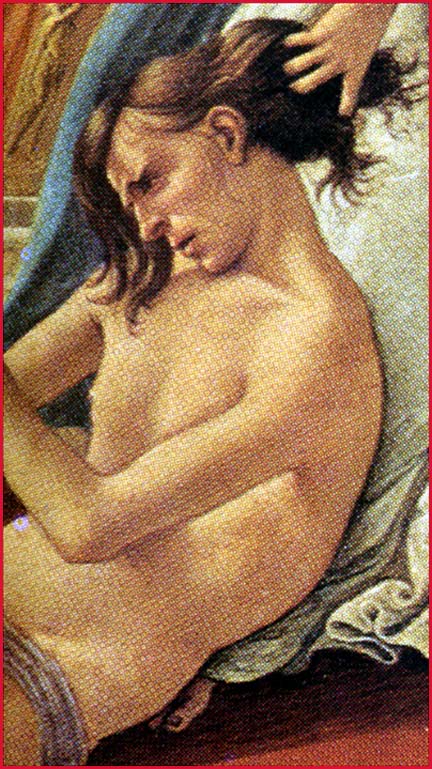

Le lecteur peut le penser, et pourtant : Botticelli a su s’entourer d’une famille d’adoption, d’animaux fidèles, d’amis fervents, de grands frères reconnaissants une fois adultes. Botticelli immortalisera Pipo en saint Sébastien, Sandra en Vénus naissante ou en victime de la Calomnie, Lorenzo de Médicis en Mars alangui, sa femme Simonetta – la plus belle de Florence – en Vénus mère, Luca son neveu en ange et Giaccomo, son fils, en ado calomnié… Jamais le terme de Renaissance ne s’est appliqué si bien à la peinture. Certains historiens d’art disent que Vénus est Simonetta Vespucci et que Mars serait Giuliano de Medicis plutôt que Lorenzo. Je n’en sais rien, j’en reste à ce que déclare l’auteur qui a dû vérifier aux sources qu’elle jugeait fiables. Ce qui compte est moins ces détails – qui n’intéressent que les spécialistes myopes – que l’ensemble. Il montre que le peintre peignait la vie autour de lui, sous prétexte de mythologie. Il puisait son art dans la réalité vivante qu’il adulait.

Voici un beau roman qui fait aimer Florence, la peinture et la vie. Nul ne s’ennuie à suivre les amours et les regards, le trait dessiné et l’exaltation de la nature. Car Botticelli, contrairement à son grand ami Léonard, est un adepte de la ligne claire. Pas de sfumato pour sa peinture mais la nette délimitation des traits. D’où l’audacieuse nudité de ses personnages, masculins comme féminins. Seul Michel-Ange, plus tard, osera faire mieux. Une saine et revigorante lecture !

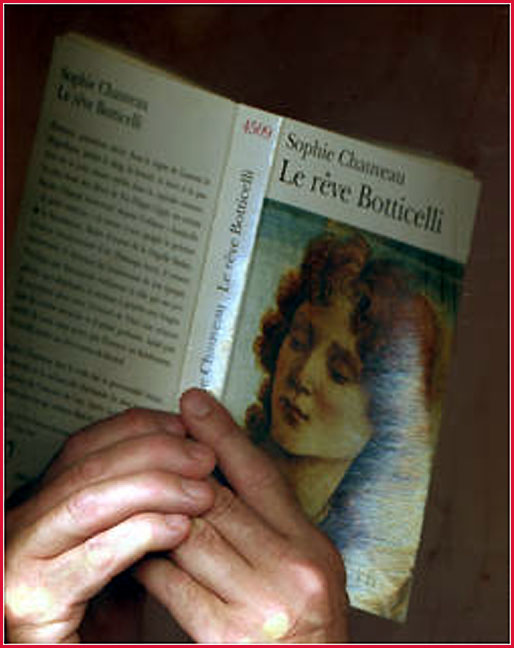

Sophie Chauveau, Le rêve Botticelli, 2005, Folio 2007, 482 pages, 7.41€

Commentaires récents