La France vaniteuse et légère encense un mouton noir parmi une pléthore de moutons blancs en costume-cravate. L’inverse de l’Italie où la population comme la classe politique ont pris conscience de la gravité de la crise, après des années d’illusionnisme Berlusconi. Jean-Luc Mélenchon veut tout et son contraire ; il le tonitrue en brandissant le drapeau rouge des traditions. Dans ce folklore, beaucoup se reconnaissent… mais ils sont trop différents pour jamais s’amalgamer. Mélenchon pratique la politique « à l’ancienne », comme on le dit de l’andouillette ; mais ses partisans sont pour la plupart des jeunes, libertaires anarchistes – uniquement dans le présent.

La raison du bouffon

La raison du bouffon

Les protestataires ne manquent pas dans les pays occidentaux depuis que sévit la crise. Les États-Unis de Bush et de Goldman Sachs ne sont décidément plus un modèle, aussi stupides dans la confrontation des cultures que dans la gestion de l’économie. L’Europe de l’Union est un gros « machin » impuissant qui doit prendre la moindre décision à 27 sans qu’il y ait une quelconque homogénéité. L’Eurozone est une union pratique plus efficace, mais dont le volet de convergence économique et fiscale a été laissé en déshérence par les politiciens de droite comme de gauche depuis Maastricht (1992). Les populations, dopées à l’endettement cigale, se sont trouvées fort dépourvue lorsque la bise fut venue. Elles se croyaient maîtresses du monde, plus avancées moralement, mieux expertes en gestion économique et en innovations… et patatras ! Voilà que l’Inde et la Chine, le Brésil et l’Afrique du sud, commencent à leur tailler des croupières. Certains s’en sortent, avec patience et discipline, conduisant des réformes pour s’adapter dans la durée : la Suède, le Danemark, le Canada, l’Allemagne… D’autres s’effondrent, comme feu l’empire romain : tous les pays riverains de la Méditerranée, dont peut-être la France.

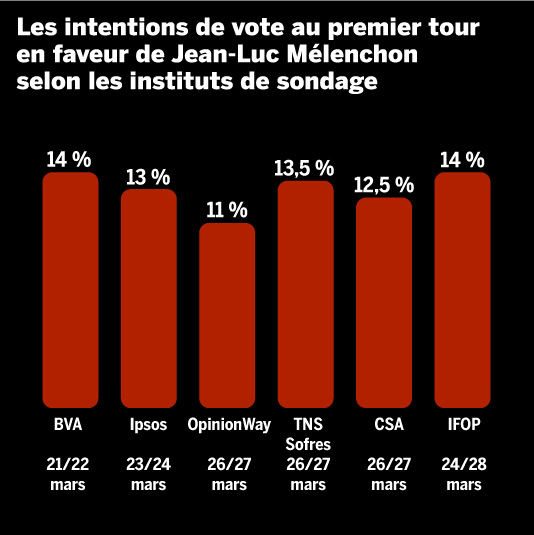

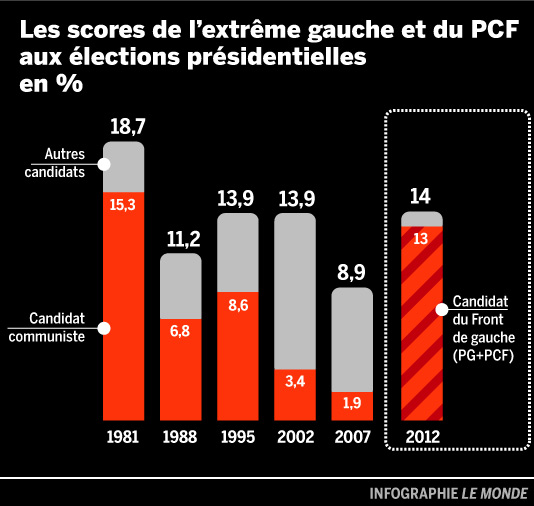

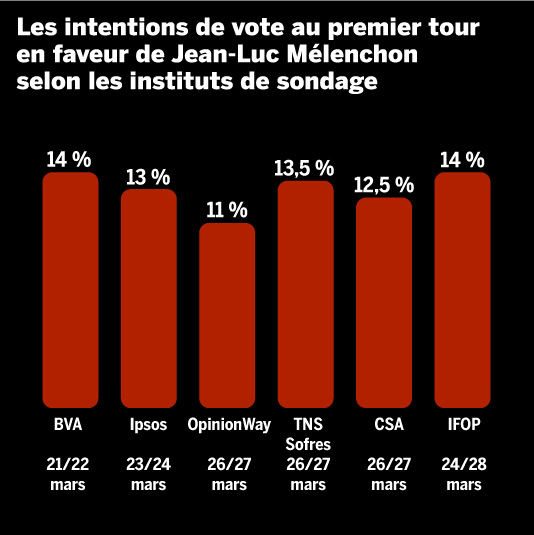

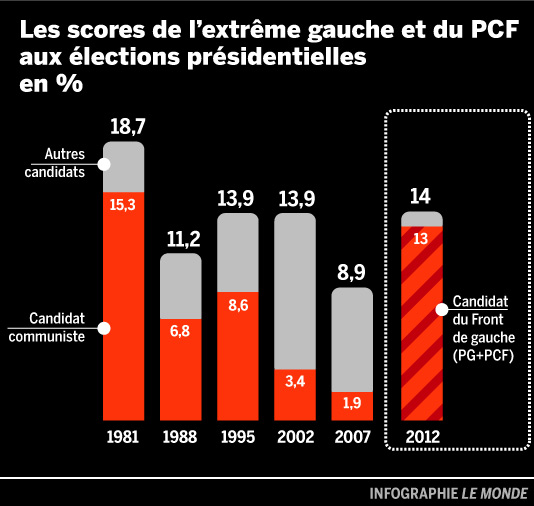

Il y a donc partout des protestataires de l’austérité, du ressentiment contre la finance internationale, les banques, les politiciens en place. Ce sont les Grecs en résistance, les Indignés, les Pirates… et les Mélenchoniens. Car la gauche radicale a régulièrement échoué à rassembler les revendications populaires depuis des décennies. Trop intello, trop hédoniste, trop alter, trop écolo… Mélenchon a le talent de faire croire qu’il gagne, alors qu’il rassemble à peine plus que le total des voix de gauche extrême à chaque élection. Mais il remplit la fonction tribunicienne hier tenue par Georges Marchais puis par Jean-Marie Le Pen. Les proximités sont plus proches que l’on croit. Jean-Luc, comme Jean-Marie, fait haine ; les deux sont des enfants élevés sans père, comme Merah. La crise exacerbe les tensions, pousse donc les partis à la radicalité, ce pourquoi Sarkozy assume la droite, le centre avec Bayrou implose et Hollande flageole. Arrive qui ? La grande gueule « de gauche », franc-maçon que « tout le monde » attend, des bobos intellos aux profs stakhanovistes, et des fonctionnaires moyens aux jeunes en rupture, souvent ouvriers non qualifiés « grâce » à notre merveilleux système scolaire : sénateur socialiste, ex-ministre de Jospin et député européen Mélenchon !

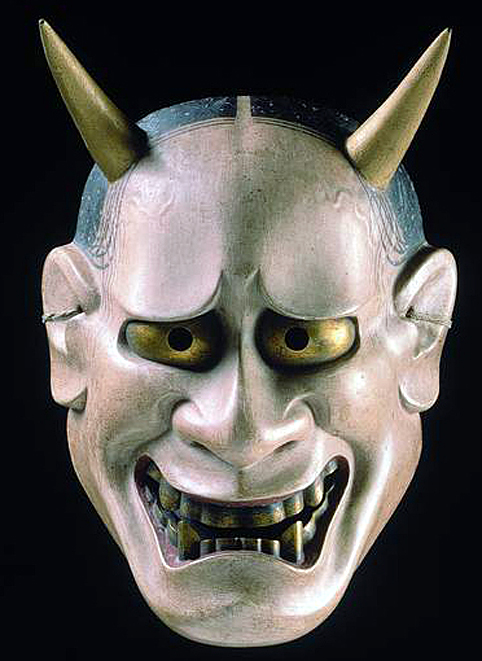

Dans sa bio soigneusement repeignée sur Wikipedia, on apprend que le politicien du peuple a peut-être travailloté comme ouvrier durant ses études (arrêtées à la licence, juste avant les années recherche personnelle), mais qu’il a surtout été élu depuis 1983. A-t-il jamais effectué son service militaire, année « citoyenne » s’il en était ? Silence sur le sujet… Il vit de la politique, est payé par la politique, ne produit que de la politique depuis 30 ans. Que connaît-il du « vrai » monde du travail, de l’entreprise, de la production ? Affectif au point de prendre les expressions des masques nô, licencié de philo, un temps prof, vaguement journaliste, il préfère les grands mots. La révolution, le peuple, l’avenir, la dignité, le citoyen, ça fait bien. Ça chante dans les manifs et les meetings.

Mais pour réaliser quoi ?

Mais pour réaliser quoi ?

Augmenter le SMIC, baisser l’âge de la retraite, distribuer du pouvoir d’achat… mais rester dans l’euro. Comment donc financer la dette abyssale sans les grands méchants marchés financiers ? « Je prends tout » aux riches est un slogan facile, qui ne se réalise qu’une fois s’il advient. Mais alors, plus d’entrepreneurs au-dessus de l’artisan, plus de financement extérieur, plus de convergence européenne – et certainement plus d’euro ! Il faut savoir ce qu’on veut : ou un programme coréen du nord (fermer les frontières et imposer l’égalité par la force) – ou un programme coréen du sud (ouvert au monde et compromis avec les forces mondiales, négociations avec les partenaires européens, et l’enrichissement personnel qui est la seule source du progrès – tous les pays du socialisme « réel » l’ont parfaitement montré).

L’insurrection civique, cela fait joli, mais concrètement ? Qui va canaliser ce vaste foutoir défouloir soixantuitard pour le traduire en intérêt collectif ? Un parti d’avant-garde ? Un leader maximo ? Un néo-Chavez ? Mélenchon se garde bien de trancher, lui qui admire tant Chavez que Morales, lui qui méprise les langues régionales et encense la politique du PC chinois colonisant le Tibet. Autoritaire, centralisateur, jacobin. Ses héros sont Robespierre et Saint-Just, grands humanistes français comme chacun sait. Quand la raison délire, elle n’atteint pas que la finance : sûre du Vrai, du Bon, du Bien, elle cherche à l’imposer à tous, malgré les résistances et les différences. Cela donne le rasoir républicain, la mission coloniale, le j’veux voir qu’une tête ! de l’administration à la française, le communisme léniniste, la Tcheka de Trostki, l’apanage Castro ou Kadhafi… Rien de ce que désire vraiment la base électorale du PDG, ce parti Mélenchon au sigle curieux pour des anticapitalistes.

Pour le comprendre, il faut aller voir ailleurs

Pour le comprendre, il faut aller voir ailleurs

Si l’on regarde aux États-Unis, la sociologie électorale montre un divorce croissant entre Boomers et Millenials. Les Boomers sont la génération baby-boom, nés entre 1946 et 1964, majoritairement Blancs anglo-saxons protestants et éduqués. Les Millenials sont la génération portable-mobile-internet-jeux vidéo, nés entre 1980 et 2000, beaucoup plus multiculturels, moins éduqués et racialement divers. Les premiers prennent leur retraite, les seconds entrent dans la vie active. La politique va en être changée. Les communicants agacent, puisqu’ils n’en savent pas plus que le citoyen lambda au vu des années Bush qui vont des attentats du 11-Septembre à la crise financière, en passant par l’occupation de l’Irak. L’Amérique, florissante sous Clinton, est en ruine lorsqu’arrive Obama. Que veulent les Millénials ? Revenir aux valeurs de l’Amérique, au self-made man et à l’esprit novateur. Mais avec plus d’État qui règle (et moins de politiciens). Cela donne à gauche Occupy Wall Street et à droite les Tea parties. Tout cela très libertarien…

Si l’on regarde en Allemagne, voici que monte le parti Pirate, qui entre aux parlements régionaux de Berlin et de Sarre. Il allie les alter, les Verts, les geeks et les protestataires. Tous militent pour la libéralisation d’Internet et leur seul programme est « méfiance » envers les politiciens. Leur insurrection civique consiste à prôner la transparence de tous les débats politiques et sociaux via le net. L’approfondissement du libéralisme vers l’anarchie plutôt que la centralisation bismarckienne…

Si l’on regarde en Espagne, Los Indignados pacifiques et vaguement hippies se radicalisent, aidés par les Black Blocs aux marteaux brise-vitrines. Anarchistes, antimondialistes, égalitaires et libertaires, ils sont contre la contrainte financière, les puissances anonymes et pour reconquérir la politique. Pas vraiment jacobins !…

En tout cela, un point commun : l’hyper individualisme postmoderne. Mélenchon, avec ses revendications collectivistes à l’ancienne fait vieux ringard face à ces courants. Le système politique doit se restructurer, la liberté personnelle est cruciale, l’exigence de participation citoyenne plus criante comme l’avait déjà montré en 2007 Pierre Rosanvallon. Les partis traditionnels échouent à convaincre. En cela Mélenchon a raison d’appeler à faire de la politique autrement… mais pas comme il la voudrait, pourtant.

Le malentendu

Le malentendu

Quand on est né en 1951 on n’est plus vraiment jeune, bien qu’empli de ressentiment envers l’autorité parce que le père a divorcé quand il avait 11 ans, parce que le PS l’a « humilié » en donnant un faible score à son courant. Quand on a occupé depuis trente ans les fromages de la République, nanti d’un patrimoine frisant l’ISF et d’un revenu égal à cinq SMIC. Quand on a voté oui à Maastricht et qu’on reste député européen. Quand on se dit trotskiste lambertiste (dont une fraction a soutenu Marcel Déat en 1941, socialiste autoritaire devenu collabo parce qu’antilibéral et anti-anglais, ministre du Travail de Pétain). Quand on est pétri de toutes ces contradictions, comment convaincre dans la durée ? Le rassemblement des mélenchonistes apparaît bien hétéroclite : geeks du divertissement immédiat qui admirent le bouffon comme naguère Coluche ; bobos du « pas assez à gauche ma chère » de 2002 qui ont éjecté Jospin sans même y penser au profit de Le Pen pour le second tour ; nostalgiques de leur jeunesse gauchiste 68 bien enfuie ; volontaristes politiques qui croient encore qu’il suffit de dire « je décide » ; écolos militants qui prônent l’austérité morale ; cégétistes anars qui vivent la lutte des classes à ras d’usine ; militants organisés du parti communiste qui veulent recycler leur méthode…

Quand on est né en 1951 on n’est plus vraiment jeune, bien qu’empli de ressentiment envers l’autorité parce que le père a divorcé quand il avait 11 ans, parce que le PS l’a « humilié » en donnant un faible score à son courant. Quand on a occupé depuis trente ans les fromages de la République, nanti d’un patrimoine frisant l’ISF et d’un revenu égal à cinq SMIC. Quand on a voté oui à Maastricht et qu’on reste député européen. Quand on se dit trotskiste lambertiste (dont une fraction a soutenu Marcel Déat en 1941, socialiste autoritaire devenu collabo parce qu’antilibéral et anti-anglais, ministre du Travail de Pétain). Quand on est pétri de toutes ces contradictions, comment convaincre dans la durée ? Le rassemblement des mélenchonistes apparaît bien hétéroclite : geeks du divertissement immédiat qui admirent le bouffon comme naguère Coluche ; bobos du « pas assez à gauche ma chère » de 2002 qui ont éjecté Jospin sans même y penser au profit de Le Pen pour le second tour ; nostalgiques de leur jeunesse gauchiste 68 bien enfuie ; volontaristes politiques qui croient encore qu’il suffit de dire « je décide » ; écolos militants qui prônent l’austérité morale ; cégétistes anars qui vivent la lutte des classes à ras d’usine ; militants organisés du parti communiste qui veulent recycler leur méthode…

Il y a une vraie interrogation sur la politique. Elle a été portée par Ségolène Royal en 2007, par les Verts de Cohn-Bendit aux dernières Européennes de 2009 et, hors de France, par le mouvement Occupy Wall Street, les Grecs en résistance, Los Indignados et les Pirates – sans parler de l’humoriste élu maire de Reykjavik en Islande. De la transparence, de la participation, du libertaire : loin, très loin, de Mélenchon ! Qu’il soit à la mode est-il un effet de la société du spectacle ? Son « message » une communication de plus ? Un malentendu ?

Au fond, à qui profite le crime ?

Mais à bon entendeur… La montée Mélenchon profite à Nicolas Sarkozy : tout comme François Mitterrand avait excité le Front national pour faire perdre la droite, tout comme la gauche caviar avait snobé Jospin pour faire advenir Le Pen en avril 2002, la surenchère Mélenchon repousse le centre vers Nicolas Sarkozy au détriment de François Hollande. Et qu’on ne vienne pas m’objecter qu’au second tour ce petit monde va se rallier : avez-vous jamais vu des têtes de linotte penser au-delà du présent immédiat ? C’est l’abstention à gauche qui va gagner, avec la surenchère ; à l’inverse la droite va se ressouder contre le gauchisme Robespierre. Sarkozy pourrait gagner : n’est-ce pas la stratégie du billard, encouragée en sous-main par les ex-UMP qui se disent « impressionnés » par le Mélenchon ?

- Amy Greene, Boomers vs Millennials : vers une véritable révolution dans la politique américaine ?

- Deborah Berlioz, Qui sont les Pirates allemands ?

- Emmanuel Haddad, Après un an d’indignation pacifique Barcelone implose

- Que nous disent Los Indignados ?

- Mélenchon entre Péguy et Doriot

- Pierre Rosanvallon, La contre-démocratie : la politique à l’âge de la défiance, 2006, Points essais 2008, 344 pages, €9.02

- Les mots de Jean-Luc Mélenchon

- Julia Hamlaoui, Mélenchon, quel électorat ?

- IFOP, Analyse sur l’électorat de Jean-Luc Mélenchon

Commentaires récents