Dix ans déjà mais la technologie reste neuve. L’usage de drones pour surveiller et punir est ici détaillé avec le dilemme éthique : faut-il tuer des terroristes s’il y a risque de dommage collatéral ?

La partie la plus palpitante est l’action. Le colonel Katherine Powell (Helen Mirren), de l’espionnage britannique, commande depuis les sous-sols de Londres une opération conjointe avec les Kényans (ex-colonie britannique) pour capturer trois dangereux terroristes blancs convertis au fanatisme islamique et alliés aux Shebabs somaliens : une Anglaise et deux Américains. Le drone qui surveille la maison où une réunion est susceptible de se tenir, et dont la révélation a coûté la vie à un informateur kényan, est surveillée par un drone américain, piloté depuis une base du Nevada, tandis que la reconnaissance faciale des images est effectuée dans une base de Hawaï. L’internationale anglo-saxonne du réseau Échelon donne ici toute sa mesure.

Sauf que la politique s’en mêle. Nous sommes « en guerre » contre le terrorisme mais les institutions mettent les politiciens au-dessus des militaires. Si l’opération a été discutée à haut niveau par les Anglais, les Américains et les Kényans, chaque modification doit être approuvée par toute la hiérarchie. C’est une contrainte juridique afin d’être couvert par le droit international. Même si on peut se demander pourquoi tant de légèreté pour une mission grave : les différentes options n’ont-elles pas été discutées et validées a priori ? Les Kényans opèrent sur place avec un oiseau robot qui transmet par caméra les vues de près, puis un scarabée drone qui peut pénétrer à l’intérieur des maisons, opéré par Jama, un Kényan des services (Barkhad Abdi). Comme dans un jeu vidéo. Chacun peut donc être informé en temps réel de la menace et du déroulement de l’opération.

Un commando kényan est près à intervenir mais les terroristes, étrangers et somalis, arrivés en voiture dans la cour de la maison, la quittent trop tôt pour qu’on puisse agir, d’autant que la certification de l’Anglaise recherchée n’a pu se faire ; elle porte voile et marche tête baissée, la maison a des rideaux à toutes les fenêtres. Dans le doute, le drone suit la voiture qui s’engage dans un quartier chaud tenu par les Shebabs, jusqu’à une autre maison où le drone scarabée parvient à identifier formellement les terroristes présents. Il faudrait alors intervenir, mais pas question de commando dans ce quartier, ce serait la guerre civile et de nombreux morts. Donc un missile lancé par le drone, et attendre qu’ils bougent.

Mais le scarabée, qui suit depuis le plafond les terroristes dans la maison, révèle plusieurs gilets explosifs tout préparés, que chacun s’empresse de revêtir avant de faire une vidéo-suicide. Un grave attentat se prépare donc – et il est imminent. L’opération change alors de sens : plus question de capturer pour juger, il faut éliminer. Mais les membres de la cellule de validation, à Londres, tergiversent. Juridiquement, le procureur général de la Couronne dit que l’opération est légale, tous les critères de menace, d’imminence et de proportionnalité étant réunis. Une conseillère est humainement contre : pays étranger, trop de dommages collatéraux dus à l’estimation entre 65 et 85 % de létalité dans un rayon d’une dizaine de mètres autour de l’impact. Le sous-ministre anglais ne veut pas prendre la décision, il veut être couvert. Le ministre des Affaires étrangères anglais est évidemment à Hong-Kong où il inaugure on ne sait quelle opération commerciale, en plus il a la chiasse et est de mauvaise humeur ; contacté finalement, il renvoie aux Américains qui approuvent de suite le changement d’opération de tirer pour tuer.

Cependant la décision n’est pas unanime, une petite fille vient de surgir le long du mur de la maison visée ; elle est envoyée par sa mère vendre du pain fait maison. Le lieutenant américain Steve Watts (Aaron Paul), chargé d’appuyer sur la détente refuse de tirer ; il veut lui laisser une chance de partir avant. La colonelle demande aux Kényans de faire acheter tout le pain pour qu’elle évacue la zone mais Jama est repéré par un Shebab armé et est forcé de fuir. Est-il humainement possible, et juridiquement valable, de tuer cinq terroristes parés à se faire exploser en causant au moins 80 morts, ou de risquer la vie d’une seule fillette innocente ?

Le dilemme est entre l’humanisme, qui dit non, et l’efficacité de la guerre, qui dit oui. Suspense – et nouveau recours aux « autorités » pour se couvrir. Le Premier ministre anglais qui est à Singapour pour jouer au ping-pong avec des étudiants pour on ne sait quelle opération diplomatique, est joint et donne son accord à la modification d’objectif. Mais il veut l’accord de la Maison blanche. Nouveaux appels, c’est oui partout, sauf dans la salle de commandes ; le ministre anglais présent cale, il n’ose pas. La colonelle demande alors à l’évaluateur de recalculer l’estimation de dommages autour du point d’impact en choisissant un point qui assure moins de 50 % de risque létal. Pendant ce temps, les terroristes sont tous équipés et s’apprêtent à quitter la maison. Il faut une décision – immédiate ! Ordre est enfin donné de tirer.

Le lieutenant tireur hésite toujours, c’est son premier tir ; il commence la check-list interminable en prenant son temps. Jama a réussi a semer ses poursuivants et mandate un gamin pour aller acheter tout le pain de la fillette, ce qui est fait, à 40 secondes de l’impact. Le missile, lancé, met 50 secondes avant de toucher sa cible. Le gamin part en courant mais la fillette, obsessionnelle, tarde, elle replie sa nappe, range son couffin, enfin quitte le mur contre lequel elle est adossée.

Mais l’explosion est trop forte. Bien que déjà à cinq mètres, elle est projetée au sol. La caméra du drone l’observe, elle remue, elle n’est pas tuée. A 22 000 pieds d’altitude (6700 m), le drone fouille les décombres pour identifier les cadavres. La terroriste anglaise bouge encore ; il faut un second missile Harper. Lequel explose la terroriste et ceux qui pouvaient bouger encore mais sans plus aucun dommage collatéral, les murs ayant disparus et le souffle pouvant se disperser sans projeter de débris. Mission accomplie – mais une fillette est sérieusement blessée. Conduite à l’hôpital, elle décède, mais hors caméra du drone. Elle a donné sa vie sans le savoir pour en sauver plusieurs dizaines, dont des enfants comme elle.

Le dilemme est connu, faut-il en tuer un seul pour en sauver plusieurs ? Mais il se double de la lâcheté des politiciens qui veulent à tout pris se couvrir par le « droit » ou « les autorités supérieures », au risque de faire capoter toute l’opération. Après tout, un attentat dans un pays de bougnoules est-ce plus grave pour leur image qu’une image sur YouTube dénonçant le meurtre militaire d’une fillette par des Anglais ?

Poutine, Xi et les autres dictateurs doivent bien se marrer devant cette soupe de scrupules bêlants. La vie est tragique et la guerre n’est pas un exercice de salon. Certes, tirer depuis des milliers de kilomètres comme dans un jeu vidéo n’est pas très « guerrier », mais le terrorisme n’a aucune règle et si on lui fait la guerre, il faut la faire selon les règles de la guerre – et pas celles de la paix.

« Juger » un fanatique n’a aucun intérêt, pas même pédagogique ; ce qui importe est de l’empêcher de nuire. Par la capture et la prison si c’est possible (avec l’espoir un peu vain qu’un fanatique puisse abjurer sa foi…) ; par la mort si aucune autre option n’est offerte (lui la donne avec libéralité et ne craint pas d’aller au « paradis » des fanatiques – c’est-à-dire, si on lit les livres saints, quelque part en enfer).

L’humanisme à bon dos pour excuser ce qu’il faut bien appeler la lâcheté. Le droit, certes, quand les gens jouent les règles ; mais la force quand ils ne les jouent pas. Eux ou nous, il faut choisir.

Antigone l’a prouvé, aucune solution n’est totalement dans le camp du Bien, seulement pour le meilleur bénéfice de l’intérêt général. Devait-elle enterrer son frère contre l’édit du roi et être condamnée à mort pour transgression, ou vivre et laisser le frère aimé sans les rites funéraires qui lui permettraient de trouver le repos ? Elle a choisi le mieux selon ses critères : enterrer son frère – donc mourir. Toute action a ses inconvénients, toute guerre ses dommages collatéraux, c’est cela qu’on appelle le tragique.

L’important est de proportionner les inconvénients avec les avantages. Placé devant l’alternative, auriez-vous tiré ou pas ? Chacun jugera en sa conscience.

L’humanisme n’est pas l’humanitarisme ; il met plutôt en avant le rôle actif des capacités intellectuelles humaines, opposées à l’automatisme mécanique ou réflexe. Donc réfléchir avant d’agir, exercer son esprit critique plutôt que d’obéir comme un robot à un Commandement (divin ou politique). Ce qu’Albert Camus a mis en scène dans Les justes. A noter que, dans ce film anglais, les Américains sont plus directs et plus conscients de ce qui vaut le mieux que les politiciens anglais, qui cherchent tous à se défausser sur les autres.

Un bon film d’action qui met en scène tous les gadgets récents de la technologie appliquée au militaire. Un suspense prenant entre discussions stériles et actions concrètes. Une réflexion sur l’humain et la technique : outil à son service ou jouet efficace dont on ne peut que se servir ?

DVD Opération Eye in the Sky (Eye in the Sky), Gavin Hood, 2015, avec Helen Mirren, Aaron Paul, Alan Rickman, Barkhad Abdi, Phoebe Fox, TF1 studios 2016, 1h42, €7,20Blu-ray €14,44

Voltaire, la raison et les injures

A propos du Contrat Social de Rousseau – brûlé à Genève – François Marie Arouet – dit Voltaire – écrit :

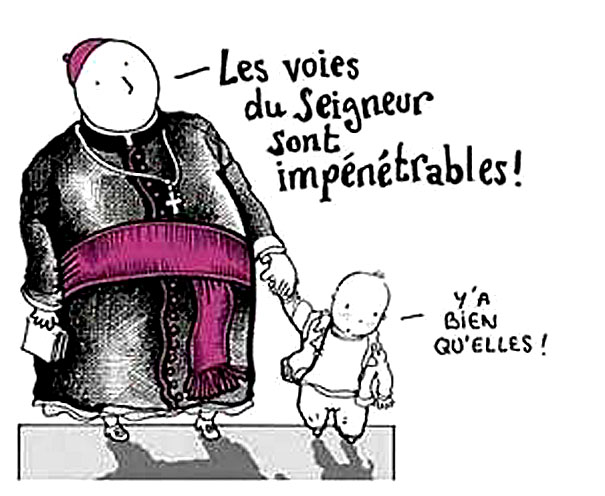

« Si ce livre était dangereux, il fallait le réfuter. Brûler un livre de raisonnement, c’est dire : nous n’avons pas assez d’esprit pour lui répondre. Ce sont les livres d’injures qu’il faut brûler et dont il faut punir sévèrement les auteurs, parce qu’une injure est un délit » (Idées républicaines, 1762).

Il y aurait tant à dire de notre époque contemporaine, dans le style de Voltaire !

« Nous n’avons pas assez d’esprit pour lui répondre » s’applique évidemment aux cléricaux de toutes religions et de toutes idéologies, et aux imbus d’eux-mêmes (ou d’elles-mêmes). Plus particulièrement en France aux politiciens, aux histrions des médias, aux auteurs qui veulent faire leur pub mais n’acceptent pas la critique, aux blogueurs qui ne « commentent » que pour dire leur réaction. Et tant d’autres.

« Pas assez d’esprit », pensez-y ! Voltaire faisait de la raison, cette faculté d’intelligence, le « bon » sens au-dessus des cinq que sont le regard, l’ouïe, le toucher, l’odorat et le goût.

Nous le voyons sans peine, cette faculté de penser est bien rare parmi les politiciens, les histrions des médias et les blogueurs qui « commentent ». Bien sûr elle existe, mais elle est bien trop rare, mise en sommeil, effacée pour « ne pas avoir l’air », dans le désir d’être conforme à la masse, au plus petit con des nominateurs qui écoutent, lisent ou regardent.

Car il s’agit (séquelles de mai 68 ?) d’être dans le spontané, l’immédiat, le réactif, en ado attardé mû par son seul désir du moment, corps excité, cœur léger, esprit frivole.

« Si ce livre était dangereux, il fallait le réfuter. Brûler un livre de raisonnement, c’est dire : nous n’avons pas assez d’esprit pour lui répondre. Ce sont les livres d’injures qu’il faut brûler et dont il faut punir sévèrement les auteurs, parce qu’une injure est un délit. » Mais tout mot bizarre qui n’est pas dans le répertoire des 400 mots usuels est considéré comme injure. Evoquez le « grotesque » et on se sentira blessé : le mot signifie pourtant simplement « qui fait rire par son extravagance » – lequel dernier mot veut dire « hors de l’ordinaire, du convenu, celui qui vague en-dehors ».

Il est piquant que dans la langue de Voltaire les mots soient imprécis, qu’au pays de Voltaire les propos de Voltaire soient ignorés, les idées de Voltaire soient inappliquées et que le tempérament libéral de Voltaire soit honni par ceux qui prétendent « libérer » les hommes.