Un long péplum américain avec un décor monstre reconstitué en Espagne pour mettre en garde sur le déclin et la chute de l’empire. Au moment où les Etats-Unis sont empêtrés dans la guerre du Vietnam, cet avertissement d’Hollywood ne manque pas de sel.

La référence à l’empereur philosophe Marc Aurèle a des airs de Kennedy tandis que son successeur Commode est montré comme mégalomane cruel aimant la fête et la dépense. Un avertissement à Lyndon Johnson, devenu président à la mort de John Kennedy en 1963, puis réélu en 1964 ? Les émeutes raciales et les assassinats politiques ne manquent pas aux Etats-Unis, tandis que le programme humaniste du philosophe Timonides (James Mason) dans le film est proposé comme projet de Great Society en faveur du droit des minorités, de l’éducation et de guerre contre la pauvreté. Un programme qui pourrait être stoïcien car toutes choses participent du même Tout et sont liées, d’où l’idée que bien faire est faire utile pour la communauté, selon les lois de la Nature. Peut-on comprendre le film d’Anthony Mann aujourd’hui sans cet arrière-plan politique ?

C’est que les distorsions historiques ne manquent pas dans ce péplum. Toutes les hypothèses hasardeuses ou polémiques des historiens romains sont reprises telles quelles : Marc Aurèle « déshéritant » son fils Commode, l’empoisonnement par une pomme coupée avec une lame à demi trempée dans du poison, la bâtardise de Commode qui serait fils de gladiateur, son goût pour la débauche avec les deux sexes dès l’enfance occulté, sa mort en combat singulier avec son rival inventé Livius alors qu’il est assassiné à 31 ans par étranglement d’un esclave…

Mais l’histoire est belle et il fallait l’inventer. Sur les bords du Danube dans l’actuelle Autriche, face aux sombres forêts peuplées de « barbares » où tombe la neige, Marc Aurèle (Alec Guinness) vieux et malade songe à l’empire et à ses responsabilités. Il est considéré comme « faible » avec ses ennemis, préférant s’en faire des clients que des esclaves afin de ne pas alimenter la haine. Les généraux et le bouillant jeune héritier Commode (Christopher Plummer) veulent tout casser de cette politique et affirmer la puissance de Rome comme l’emprise du César.

Commode se fait appeler à la fin de son règne en décembre 192 : Imperator Caesar Lucius Ælius Aurelius Commodus Augustus Pius Felix Sarmaticus Germanicus Maximus Britannicus Hercules Romanus, Pontifex Maximus, Tribuniciae Potestatis XVIII, Imperator VIII, Consul VII, Pater Patriae. Rien de moins. Il rebaptise Rome et l’Italie, il veut refaire le monde à sa volonté – puisqu’il se croit divinisé. Dans le film, il s’écroule moralement lorsque son général Verulus (Anthony Quayle), un ancien gladiateur vainqueur de plus de cent combats dans l’arène, lui avoue qu’il est son père biologique, Fausta, l’épouse de Marc Aurèle, ayant fauté avec lui. Dès lors, son dernier combat sera le jugement des dieux : César ou pas ? C’est joli mais faux. Peu importe, le spectateur marche.

Marc-Aurèle aurait voulu désigner son général Livius (Stephen Boyd) comme César mais il ne l’a pas proclamé devant les troupes et Livius, qui aime Antonia (Sophia Loren), la fille de l’empereur, reste légitimiste en s’effaçant devant son ami Commode. Pire Marc-Aurèle, par diplomatie mondialiste, accorde la main de sa fille au roi d’Arménie pour se concilier le pays. Livius se trouve doublement floué mais son honneur stoïque lui interdit de regimber. Il garde son jugement personnel et propose ses idées au Sénat de Rome, qui sont celles du défunt empereur : concilier les peuples pour la prospérité de tous, donc éviter la guerre qui engendre la haine perpétuelle, ne lever que des impôts justes et ne pas favoriser les inutiles (rentiers, gladiateurs, prévaricateurs, courtisans). Commode s’en amuse et l’envoie sur les frontières de l’empire.

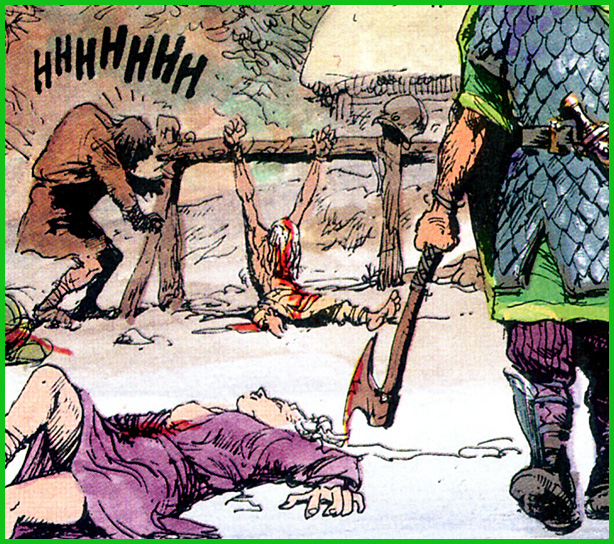

Il ne le rappelle que lorsqu’il a besoin de lui car il est bon général. Les armées romaines d’Orient se soulèvent contre Rome à cause des livraisons de blé exigées qui affament les peuples. A Livius d’aller les mater. Discipliné, le jeune homme obéit… mais il retrouve Antonia parmi les rebelles. Les Romains vont-ils se massacrer entre eux ? Livius renvoie les messagers de Commode avec le « conseil » d’éviter les menaces et les taxes pour gouverner de façon juste. De retour à Rome, Commode le fait enchaîner tandis qu’Antonia cherche à le poignarder.

La fin est à la western, un duel à armes égales dans le saloon d’un mur de boucliers : que le meilleur gagne, le dieu est avec lui. Et Commode est crevé d’un coup de lance, trop sûr de lui, de son entraînement, de la faveur des divinités. Le pouvoir monte à la tête lorsque les contrepouvoirs manquent.

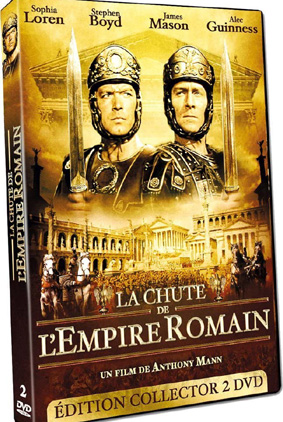

DVD La chute de l’empire romain (The Fall of the Roman Empire), Anthony Mann, 1964, avec Sophia Loren, Stephen Boyd, Alec Guinness, James Mason, Christopher Plummer, Anthony Quayle, Filmedia 2013, 2h57, blu-ray €23.98 standard €16.59

Commentaires récents