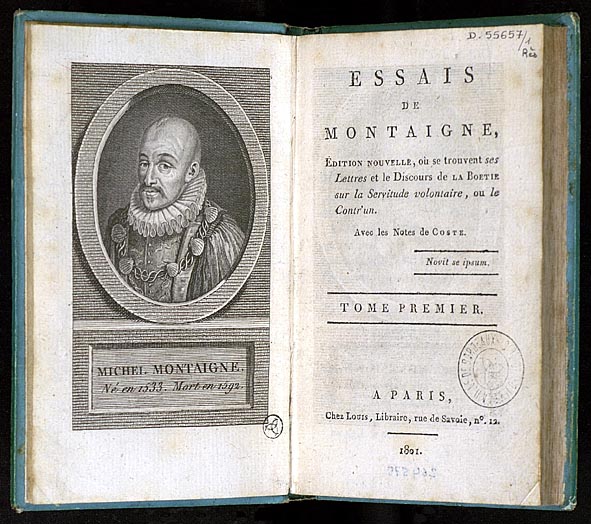

La gloire est l’objet du long chapitre XVI du Livre II des Essais. C’est que la gloire importe à une société aristocratique qui ne vit que pour elle. La gloire des armes, la gloire des hauts faits, la gloire de servir. Mais « il y a le nom et la chose », commence Montaigne. Et de citer « Dieu, qui est en soi toute plénitude et le comble de toute perfection, il ne peut s’augmenter et accroître au-dedans ; mais son nom se peut augmenter et accroître par la bénédiction et louange que nous donnons à ses ouvrages extérieurs. »

L’être humain doit être à l’image de Dieu, suggère Montaigne, meilleur au-dedans qu’au-dehors, « le nom » n’étant qu’une image qu’ont les autres, et non pas la réalité de la vertu. « Chrysippe et Diogène ont été les premiers auteurs et les plus fermes du mépris de la gloire ; et entre toutes les voluptés, ils disaient qu’il n’y en avait point de plus dangereuse ni plus à fuir que celle qui nous vient de l’approbation d’autrui. » Ah ! Être d’accord ! Quel confort – mais quelle lâcheté ! S’agit-il d’image ou de réalité ? De vertu véritable ou de marketing affiché ?

« Il n’est chose qui empoisonne tant les princes que la flatterie, ni rien par où les méchants gagnent plus aisément crédit autour d’eux ; ni maquerellage si propre et si ordinaire à corrompre la chasteté des femmes, que de les paître et entretenir de leurs louanges. Le premier enchantement que les sirènes emploient à piper Ulysse est de cette nature. » Notons que les mots « paître » et « piper » ne sont pas à prendre à leur sens sexuel d’aujourd’hui ; il ne s’agit ni de brouter la touffe, ni de faire une pipe mais de caresser dans le sens du poil et de duper.

Épicure, relate Montaigne, conseillait de cacher sa vie pour être heureux et vertueux – donc de ne pas chercher la gloire, qui est tout l’inverse. « Aussi conseille-t-il à Idoménée de ne régler aucunement ses actions par l’opinion ou réputation commune ». Donc de ne pas chercher à « être d’accord » avec la masse. « Ces discours-là sont infiniment vrais, à mon avis, et raisonnables », dit Montaigne – « Mais nous sommes, je ne sais comment, doubles en nous-mêmes, qui fait que ce que nous croyons, nous ne le croyons pas, et ne nous pouvons défaire de ce que nous condamnons ». C’était peut-être pour lui le cas de « Dieu », auquel il croyait sans y croire et ne pouvait s’en défaire parce porté par tout son temps et sa société.

D’où le moment deux du discours, qui prend la position inverse, juste pour voir où elle mène. Carnéade, Aristote, Cicéron vantent la gloire qui fait désirer la vertu. Mais, « si cela était vrai, il ne faudrait être vertueux qu’en public », objecte Montaigne. Et c’est bien ce à quoi nous assistons de la part des politiciens, des patrons de grands groupes et des histrions médiatiques. Vertu affichée, turpitudes cachées – on en apprend tous les jours.

« De faire que les actions soient connues et vues, c’est le pur ouvrage de la fortune », dit Montaigne en un troisième moment de son discours. Dans les batailles, nombreux sont les hommes vertueux qui ont réussi à vaincre, sans que cela soit porté à leur crédit dans le grand chaos général. Montaigne le savait bien, qui avait combattu. « Et, si l’on y prend garde, on trouvera qu’il advient par expérience que les moins éclatantes occasions sont les plus dangereuses ». Citant saint Paul dans la IIe Épître aux Corinthiens : « Notre gloire, c’est le témoignage de notre conscience ». Il faut aller à la guerre pour son devoir, dit Montaigne, et n’attendre de récompense que de sa conscience, du travail bien fait. « Il faut être vaillant pour soi-même et pour l’avantage que c’est de voir son courage logé en une assiette ferme et assurée contre les assauts de la fortune. »

Car que vaut la gloire ? C’est une réputation que nous fait autrui, notre « prochain » selon Nietzsche, celui dont on attend un jugement. Mais qu’est-ce que le prochain, sinon le tout-venant ? « La voix de la commune et de la tourbe, mère d’ignorance, d’injustice et d’inconstance », dit Montaigne. Et de citer Cicéron : « Quoi de plus stupide, alors qu’on méprise les gens en tant qu’individus, d’en faire cas une fois réunis ? ». Ou Tite-Live : « Rien n’est plus méprisable que les jugements de la foule ». Car souvent foule varie : elle suit en mouton, elle s’enfle et se passionne sans raison, elle lynche avec avidité du sang et impunité du nombre. « Démétrios disait plaisamment de la voix du peuple qu’il ne faisait non plus de recette de celle qui lui sortait par en haut, que de celle qui lui sortait par en bas. » En ce chaos de masse, dit Montaigne, « en cette confusion venteuse de bruits de rapports et opinions vulgaires qui nous poussent, il ne se peut établir aucune route qui vaille. » Préférons la raison – et l’opinion nous suivra si elle veut.

« Je ne me soucie pas tant quel je sois chez autrui, comme je me soucie quel je sois en moi-même. Je veux être riche par moi, non pas emprunt. » Il cite Horace, qui s’applique fort bien à Zemmour ou Mélenchon aujourd’hui, tout comme à Trump ou à Raoult : « Qui, sinon le fourbe et le menteur, est sensible aux fausses louanges et redoute la calomnie ? » Agrandir son nom, dit Montaigne, le faire briller, est « ce qu’il peut y avoir de plus excusable », mais… – toujours un mais. « Mais l’excès de cette maladie en va jusque-là que plusieurs cherchent de faire parler d’eux en quelque façon que ce soit. »

Or mon nom, dit Montaigne, n’est pas seulement le mien ; il est celui d’autres familles homonymes et de descendants « à Paris et à Montpellier (…) une autre en Bretagne et en Saintonge ». Mon prénom est commun. Grâce aujourd’hui à l’Internet, chacun peut trouver des gens de même nom et prénom que soi qui sont soit bébés encore vagissants, soit retraités d’une profession très différente, soit déjà annoncés morts. Qu’est-ce donc, dans les siècles, que la gloire du nom ? Et que sont nos actions, en nos quelques années, qui passeront les siècles ? C’est la vanité des jeunes qui croient que le monde est né avec eux, que tout doit être compté, y compris leur insignifiance. « Pensons-nous qu’à chaque arquebusade qui nous touche, et à chaque hasard que nous courons, il y ait soudain un greffier qui l’enrôle et cent greffiers, outre cela, le pourront écrire, desquels les commentaires ne dureront que trois jours et ne viendront à la vue de personne. » On pourrait croire que Montaigne avait l’intuition des blogs !

Mais – encore un mais, Montaigne adore ce balancement – à propos de la vertu affichée qu’on appelle gloire : « Si toutefois cette fausse opinion sert au public à contenir les hommes en leur devoir ; si le peuple en est éveillé à la vertu ; si les princes sont touchés de voir le monde bénir la mémoire de Trajan et abominer celle de Néron ; si… (…) qu’elle accroisse hardiment et qu’on la nourrisse entre nous le plus qu’on pourra ». Vertu de l’exemple – mais cela fait beaucoup de « si ». Tenir le peuple en bride « avec quelque mélange ou de vanité cérémonieuse, ou d’opinion mensongère » est le fait des législateurs et des religions, dit Montaigne. De même pour les dames qui « défendent leur honneur » ; il est bien mal placé : « leur devoir est l’essentiel, leur honneur n’est que l’écorce ». Mieux vaut la conscience que l’honneur. Certains, cependant, n’ont ni l’un, ni l’autre.

Michel de Montaigne, Les Essais (mis en français moderne par Claude Pinganaud), Arléa 2002, 806 pages, €23.50

Michel de Montaigne, Les Essais (mis en français moderne par Bernard Combeau et al.) avec préface de Michel Onfray, Bouquins 2019, 1184 pages, €32.00

Montaigne sur ce blog

Commentaires récents