Malgré les furies bourgeoises brandissant la Morale (après l’avoir piétinée durant leur adolescence antibourgeoise post-68), j’ai lu le livre interdit, le dernier Matzneff. Les Italiens ont osé ce que la France phare du monde démocratique n’a pas osé : publier.

L’archange aux pieds fourchus chérit le rôle. Ne vous attendez pas à du neuf, l’auteur ressasse. Du haut de ses 84 ans, il persiste et signe. Il a bien joui, bien vécu, et son existence s’achève. Nous pouvions nous attendre à un saint Michel terrassant le dragon de la bêtise, nous avons devant nous un saint Sébastien percé de flèches et qui semble aimer ça : « je mourrai anathématisé, cloué au pilori » p.9. Le rôle de l’agneau pascal ou du Christ tout nu sur la croix, offrande du sacrifice, va bien à ce chrétien orthodoxe athée.

Ce « récit », publié à compte d’auteur car, par peur du boycott, aucun éditeur français n’a osé le faire, commence par un poème pas terrible tiré de Super flamina Babylonis, vantant les étreintes juvéniles. Aucune considération pour l’autre, pour la fragilité adolescente, pour les conséquences étalées (certes, 44 ans plus tard) par sa maitresse d’alors 14 ans, Vanessa. Gabriel se cache derrière son grand âge, son cancer de la prostate, son œuvre, la sincérité de ses instants vécus. Sauf que ses Carnets sont comme le net : tout reste et tout reste opposable. Ce qui était pratique courante (encore que réservée à certains milieux minoritaires) est aujourd’hui honni ; ce qui amusait comme «l’exquis plaisir d’irriter les imbéciles » p.37 il y a trente ou quarante ans fait peur aujourd’hui ; les très jeunes sont des êtres trop précieux pour les livrer aux premiers venus. Il faut en être conscient, « les imbéciles » gagnent toujours car leur nom est Légion.

« Ne pas répondre », dit-il p.18 – et il répond.

L’essai en réponse à Springora, écrit semble-t-il sans aucun plan et au fil de la plume, garde un beau style mais se nourrit plus de citations narcissiques de l’œuvre passée qu’il n’est une réflexion d’aujourd’hui sur ce qui fut expérimenté jadis. Il se fâche parfois et prend un ton acéré, mais régresse presque aussitôt vers le passé idéalisé des souvenirs ou l’intemporel des auteurs classiques. Manière de se cacher pour ne pas affronter ce qui est, ici et maintenant. Le lecteur qui a aimé certaines œuvres et qui considère Matzneff comme un écrivain, est un brin frustré. Quel égoïsme !

« Je n’ai ni lu le livre de Vanessa, ni ne l’ai feuilleté, ni même tenu entre les mains », déclare-t-il p.15, affectant comme lord Byron d’« ignorer les mauvaises nouvelles » p.12. Cela bien « qu’une ex restée proche, gentille mais zinzin, ne résistait pas, malgré mes adjurations, à l’équivoque plaisir de me lancer à la figure les noms de ceux qui s’étaient toujours réputés mes amis mais qui, dans l’épreuve, se révélaient de misérables traîtres » p.13. Matzneff cite cinq personnes qui l’ont défendu ; j’aurais plutôt cité les autres, les veules qui se sont défilés et qui en ont fait tout autant et plus, peut-être. Impliquer les protagonistes est de bonne guerre lorsque ces derniers vous trahissent.

La meilleure défense étant l’attaque, l’écrivain aurait dû lire le livre de son adversaire au lieu de dénier à l’adolescente dont il a conservé le souvenir le droit d’avoir grandi et de pouvoir juger. Il aurait dû réfuter point par point ses arguments, se fondant sur des exemples précis d’époque et sur les dizaines de lettres d’amour indéfectible reçues en son temps de ladite amante soi-disant « sous emprise ». Laquelle ressort plus de la psychiatrie que de la responsabilité, mère démissionnaire trop snob du milieu littéraire, père absent dont elle projette l’image sur son initiateur et duquel elle veut se venger – par procuration. La vengeance des femmes par ressentiment n’a rien d’une découverte due à la « libération » de la parole par le Moi-aussi venu de l’Amérique puritaine en déclin. En témoigne le dernier avatar d’actualité, d’une vulgarité de harcèlement, qu’est cette ex qui use du net pour poursuivre sa vengeance sur des années – et qui s’en vante ! alors qu’elle est passible des tribunaux.

Il aurait pu en faire un roman, soigneusement ironique car le ridicule est ce qui tue le plus sûrement dans la France littéraire. Mais en a-t-il encore le talent ? Dans cet essai, nous sommes loin de Voltaire.

Il aurait pu aussi faire entier silence jusqu’au non-lieu final probable de cette affaire où la reconstruction du passé, la morale rétroactive et le souci personnel de se faire mousser et de gueuler plus fort que les autres pour cacher ses propres turpitudes constitue semble-t-il l’essentiel du dossier. L’affaire Oliver Duhamel, bien plus grave car il s’agit d’inceste, dans le même milieu hédoniste post-68, vient d’aboutir à un non-lieu. Matzneff écrit quelque part que les jaloux et les envieux s’en donnent à cœur joie pour lyncher ceux qu’ils auraient aimé être eux-mêmes – et ce n’est pas faux. Se taper une minette de 14 ans toute fraîche, quel pied ! Mais « un homme, ça s’empêche », disait le père de Camus, qui s’opposait dans L’Homme révolté aux « tortionnaires humanistes », ceux qui veulent faire le bien des autres malgré eux, qui vous imposent leurs normes, leur morale, leurs conduite – et qui vous dénoncent à l’inquisition d’église, d’État ou des médias si vous n’êtes pas comme eux. Fantasmer n’est pas réaliser. De même que se venger de ce qu’on n’a pas osé n’est pas la justice, mais le ressentiment de l’envie. Pas bien beau, comme sentiment, même s’il est de foule – donc médiocre.

Cela n’excuse en rien les amours trop tôt pubères qui imprègnent les êtres pour leur vie durant. Une simple considération que le plaisir, même partagé, ait pu faire un mal durable n’effleure même pas l’esprit de Gabriel, hédoniste diagnostiqué un brin schizo dans sa propre jeunesse. Il aurait pu s’en dire navré, inconscient à l’époque car tout se passait au mieux en apparence. Il aurait pu surtout se préoccuper de ses amantes et amants très jeunes, les aider à grandir, suivre leur évolution, au lieu du plaisir personnel pris à la va vite sans aucun affect. Je suis pour ma part malheureux quand des plus jeunes qui me sont proches sont malheureux et je ne voudrais surtout pas leur faire de mal – non Matzneff. Pas plus qu’à un vieillard de 84 ans d’ailleurs. Qui est donc cette Vanessa pour l’oser sans vergogne, forte de sa moraline toute neuve ? Est-elle meilleure que son ancien amant ? Elle n’apparaît certainement pas comme une personne honorable, ni même une bonne personne. Attendre 44 ans, quelle vilenie… quelles arrière-pensées… quel arrivisme d’autrice éditrice !

Sur le fond, ce « récit » n’apporte rien qu’une lamentation d’un nouveau Jérémie dont l’instruction reste en cours. Je ne vais pas faire la recension pas à pas de ces 85 pages (108 en italien qui parle plus) car tout est dit, le reste est ressassement. Un résumé de l’ensemble est fait un journaliste de France Inter qui fait bien son boulot (mieux que l’Obs par exemple), vous pouvez vous y référer.

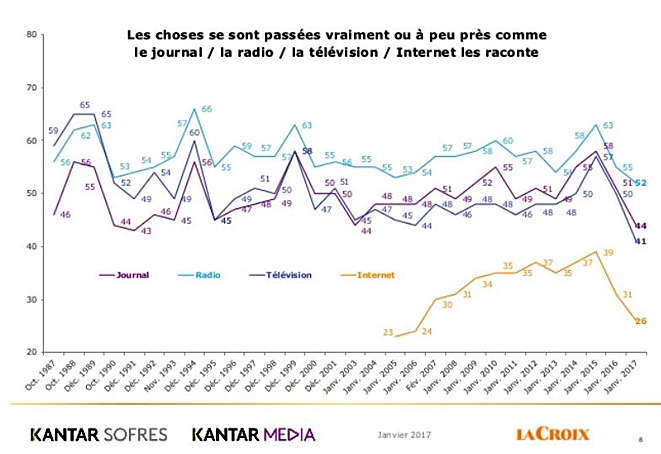

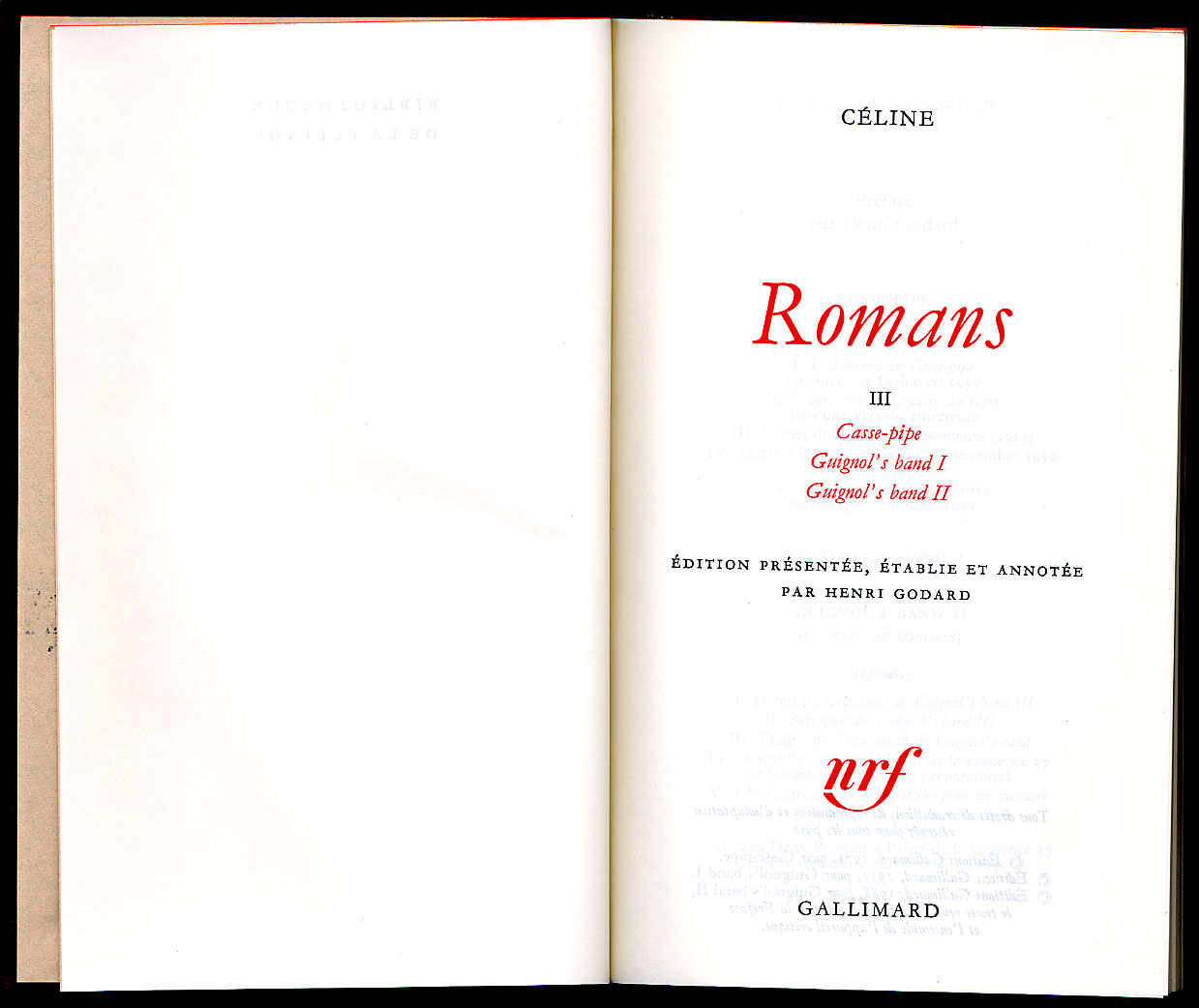

Ce qui m’intéresse plus est le climat de lynchage dans ce pays – la France – qui se vante d’être à la pointe des libertés démocratiques. Importer des mœurs à la Trump est non seulement une soumission veule à la mode venue du pays capitaliste dominant (hein, la gauche !) mais un reniement des deux siècles « de progrès démocratiques » qui nous ont précédés. Dans le dernier numéro de la revue L’Histoire, Michel Winock (pas vraiment de droite) cite Benjamin Constant à propos de la révolution de 1830 : « par liberté, j’entends triomphe de l’individualité, tant sur l’autorité qui voudrait gouverner par le despotisme que sur les masses qui réclament le droit d’asservir la minorité à la majorité » p.46 (n°484, juin 2021). L’éditeur italien ne dit pas autre chose dans sa « note de l’éditeur ». Nul ne peut juger sans procès équitable, le droit à la parole est le même pour l’accusation et pour la défense et refuser de publier un écrivain parce que cela déplairait aux divers lobbies de la société est une lâcheté indigne du pays qui adore donner des leçons de liberté d’expression et de justice au monde entier. A la mode anglo-saxonne et surtout yankee, les lobbies prospèrent en France : lobby féministe pour Springora, lobby lesbien-gay-bi-trans-queer-zoo+ contre Matzneff, lobby juif pour les écrits de Céline comme pour cette farce de 1500 pages de commentaires talmudiques sur Mein Kampf d’Hitler récemment republié en français sous un titre moraliste et un prix prohibitif. Faut-il restaurer la censure préalable comme sous Charles X ou le Second empire pour désormais pouvoir publier un livre ?

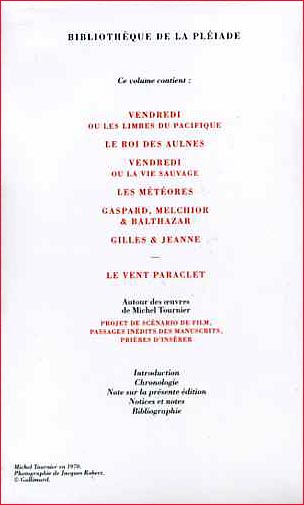

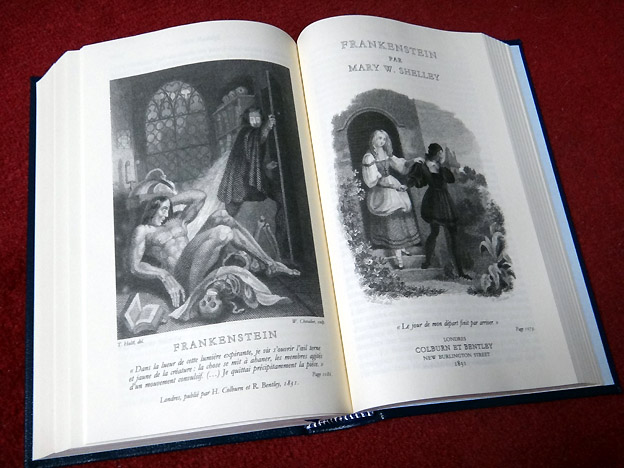

Dans un demi-siècle Gabriel Matzneff sera peut-être dans la Pléiade chez Gallimard, son éditeur si audacieux qui a « retiré de la vente » tous ses livres sans trier les romans des journaux ou essais. Mais les œuvres de l’homosexuel Jean Genet (mort en 1986), y compris ses années de sexe lorsqu’il était enfant de chœur en primaire, viennent d’être publiées en Pléiade, et les œuvres de Casanova, Sade et Gide sont en vente libre, de même que la Bible (avec ses récits d’inceste) et le Coran (qui prône la défloration des petites filles dès l’âge de 9 ans) – comprenne qui pourra.

Pour Matzneff, c’est une « condamnation à mort civile sans jugement, avec imposition de peines supplémentaires », écrit carrément l’éditeur italien – et il a pleinement raison. C’est cela qui me gêne, plus que le chant du cygne avec couacs d’un vieil écrivain déjà jugé par l’opinion ignare et versatile, mais pas encore par les tribunaux officiels et contradictoires – qui prennent leur temps.

Gabriel Matzneff, Vanessavirus – récit, 2021, édition Aux dépens d’un amateur, à compte d’auteur et en français, 85 pages (souscription close, pour collectionneurs)

Gabriel Matzneff, Vanessavirus, édition italienne (en italien !), Liberilibri 2021, 108 pages, €14.00

Commentaires récents