Gide aborde cette seconde partie de sa vie à 57 ans par un périple en Afrique occidentale française – avec Marc Allégret, son amant adolescent devenu son ami adulte, jusqu’à sa mort. Il a publié Corydon, puis les Faux-Monnayeurs, il devient célèbre, et cette stature nouvelle l’oblige en même temps qu’elle le handicape. S’il se lie avec d’autres célébrités du moment, il est aussi trop souvent sollicité par « les amis, les admirateurs, les quémandeurs » (p.91) qui lui demandent conseil et grignotent son temps d’écriture et de pensée.

Ce pourquoi il s’évade, à la campagne, dans les voyages. Son tropisme est le soleil, la Normandie mais surtout les bords de la Méditerranée toute proche : la Provence, la Tunisie, l’Algérie, l’Egypte. Il rencontre en Afrique du nord ce mélange intime de ferveur religieuse et de sensualité charnelle qu’il affectionne. Il s’y sent bien, comme Camus qui y est né. Gide n’y est né qu’à l’amour sexué entre deux corps, mais cette empreinte l’a marquée à vie. Il y emmènera sa femme Madeleine, avant qu’elle ne meure en 1938, le laissant à nouveau orphelin – il l’avait épousée à la mort de sa mère en 1895.

Malgré l’âge, le désir reste entier et les pulsions ne manquent pas de trouver des partenaires emplis de jeunesse et de sève pour s’assouvir : à 61 ans « un petit débardeur de seize ans » à Marseille p.227, à Calvi p.233, à Berlin p.384, à 70 ans le jeune berger Ali en Egypte p.649, les jardiniers prime adolescents p.671, et à 73 ans encore un gamin blanc de 15 ans venu de lui-même dans sa chambre à l’hôtel à Tunis le 3 août 1942, « deux nuits de plaisir comme je ne pensais plus en pouvoir connaître de telles à mon âge », p.826. Pas d’amour vénal, mais une faim réciproque ; pas de pénétration mais des caresses à l’envi. « C’est de treize à quinze ans, seize ans au plus, lorsque l’adolescent commence à découvrir son exigeante nouveauté avec une surprise exquise. Passé quoi, je le cède aux femmes » 13 février 1939, p.657. Paradoxalement, à l’encontre de ceux qui adorent dénoncer au nom de la Morale, André Gide n’a jamais « violé » personne : l’article 222-23 du Code pénal qualifie en effet de viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. Ni contrainte, ni pénétration, Gide reste blanc comme neige…

Ce n’est pas cette sexualité, différente de la mienne, qui m’a fait relire Gide et surtout son Journal, à mes yeux son œuvre la plus pérenne. L’auteur livre un itinéraire intellectuel français remarquable, élevé dans la religion pour s’en émanciper tout seul, gardant la culture chrétienne en acceptant les cultures autres, se convertissant un temps au communisme comme « religion raisonnable et raisonnée » prenant la suite de l’Evangile (p.421), avant de reprendre sa liberté, s’efforçant de penser par lui-même malgré les pressions amicales, familiales, sociales, politiques et religieuses. « Croire, obéir, combattre » (p.562) est pour lui la devise du fascisme. C’est celle de tout dogme et de toute foi.

Je m’aperçois, dans la maturité, que nombre des idées qu’il émet sont devenues les miennes sans que je puisse distinguer ce qui ressort de son exemple, lors de mes lectures de jeunesse, ou de sa façon d’être – humaniste libérale – enfant des Lumières. Comme lui, je révère Montaigne et Shakespeare, Nietzsche évidemment, Goethe jadis, Dostoïevski sûrement, Racine pour la psychologie et Montesquieu pour la langue, Balzac et Stendhal beaucoup et moins Zola ou Hugo. Je considère l’Eglise comme une perversion bureaucratique et idéologique du message des Evangiles et je ne dissocie pas la chair de l’esprit (p.1077). Je crois comme lui en l’amitié plus qu’en « l’amour », ce mot-valise trop galvaudé dont personne ne sait vraiment ce que c’est entre exaltation des hormones, fuite des sens, désir fusionnel ou idéal inaccessible. Je suis et reste sans-parti, conservant comme lui mon libre-arbitre. Et, comme lui, « dans les écrits de Marx, j’étouffe » p.584.

Gide est un maître de vie – aujourd’hui encore et malgré l’Internet et la mondialisation – se situant sans cesse dans le mouvement, à l’intersection de son moi et du monde. « Prendre les choses non pour ce qu’elles se donnent, mais pour ce qu’elles sont. Jouer avec les cartes qu’on a. S’exiger tel qu’on est. Ce qui n’empêche pas de lutter contre tous les mensonges, falsifications, etc. qu’ont apportés, qu’ont imposés les hommes à un état de choses naturel et contre lequel il est vain de se révolter. Il y a l’inévitable et il y a le modifiable » p.1048.

Il a connu le grand espoir du communisme rouge… avant de déchanter en allant visiter le pays des soviets, devenu beaucoup moins soviétique et beaucoup plus bureaucratique, beaucoup moins participatif et beaucoup plus surveillé par les policiers de Staline.

Il a connu le moralisme égrotant du Maréchal en 40, étant bien près de le croire tant ses mots sonnaient justes sur la défaite due à l’hédonisme et à la lâcheté – avant de constater très vite que l’abandon n’était pas seulement celui des élites effondrées… mais celui de Vichy tout entier : « J’admire ici encore l’habileté consommée de Hitler et la naïveté routinière des Français, notre chimérique confiance en des droits que, vaincus et reniés par notre seule alliée, nous n’avons plus aucun moyen de faire respecter ; notre impéritie » 19 juillet 1940, p757.

Il a connu les bombardements alliés de Tunis occupée, la peur et le rationnement, l’égoïsme forcené de l’adolescent « pas encore pubère « Victor » (pseudo pour François Reymond, né en 1927) dont il tartine des pages d’observations aigües, mais aussi les solidarités à ras de terre des immeubles et du quartier. Il est des moments où il faut s’engager, mais c’est toujours au détriment de sa liberté intérieure et ces moments ne doivent jamais durer sous peine de sombrer dans le conformisme.

Les « aboyeurs de vertu » ont sévi avant la guerre et ont préparé le fascisme ; pendant la guerre ils ont favorisé la collaboration ; après la guerre ils se sont mués en inquisiteurs vainqueurs qui n’hésitaient pas à lyncher leurs ennemis personnels au nom de l’Humanité. Gide s’est toujours méfié de ces gens dont les abois sonnent bien plus fort que la vertu qu’ils affichent, et dont l’exemple qu’ils devraient pourtant donner manque trop souvent. « Certains êtres ne se maintiennent vertueux que pour ressembler à l’opinion qu’ils savent ou espèrent que l’on a d’eux » 9 octobre 1927 p.48. Ou encore : « quant aux vertus du moins qu’ils préconisent, et dont très souvent ils se persuadent que la foi leur permet de se passer » 7 février 1940, p.687. Croyez et vous serez pardonnés ! C’est valable en communisme comme en religion.

Chrétiens, communistes, résistants de la dernière heure, moralistes, tous ces « croyants » qui abolissent leur personnalité pour le Dogme appauvrissent la civilisation même : « La culture doit comprendre qu’en cherchant à absorber le christianisme elle absorbe quelque chose de mortel pour elle-même. Elle cherche à admettre quelque chose qui ne peut pas l’admettre, elle ; quelque chose qui la nie » 14 juin 1926, p.5. Mettez n’importe quelle foi à la place du « christianisme » et vous aurez le bon sens. L’islamisme aujourd’hui est dans ce cas : en cherchant à admettre un islam qui ne peut littéralement pas l’admettre, la culture humaniste des idiots utiles injecte quelque chose de mortel dans « la » culture – la nôtre. « L’on excusera mal, plus tard, cette modération, cette longanimité, cette tolérance dont nous avons fait preuve à l’égard du catholicisme ; notre sympathie paraîtra faiblesse, et notre indulgence sera jugée sans indulgence. Encore heureux si l’on ne dit pas que nous avons eu peur », écrit Gide le 6 juillet 1938, p.86. Cette phrase s’applique telle qu’elle aujourd’hui. Quant à la « post-vérité » érigée récemment par Trump en dogme de gouvernement, Gide la notait déjà chez Barrès, le nationaliste de son temps : « Je ne consens à connaître pour vrai que ce qui me sert », lui fait-il dire le 11 novembre 1927, p.59.

Comme le premier tome, ce Journal est fait de bric et de broc, les cahiers de réflexions s’ajoutant au carnet plus vraiment quotidien, les relations de voyage restant brutes avant toute élaboration (le carnet d’URSS montre combien l’auteur devient prudent et ne note plus sur la fin que quelques phrases sibyllines). Mais il est bien vivant : « Tout ce que j’ai écrit de mieux a été bien écrit tout de suite, sans peine, fatigue ni ennui » 18 août 1927, p.41. André Gide fut le premier écrivain vivant à être publié dans la Pléiade en 1939, collection Gallimard dirigée par son ami Jacques Schiffrin. La dernière entrée du Journal date du 21 novembre 1950, Gide s’éteindra le 19 février 1951, moins de trois mois plus tard. Le bilan de son existence, il le tire le 3 septembre 1948, à 79 ans : « Un extraordinaire, un insatiable besoin d’aimer et d’être aimé, je crois que c’est cela qui a dominé ma vie, qui m’a poussé à écrire ; besoin quasi mystique au surplus, car j’acceptais qu’il ne trouvât pas, de mon vivant, sa récompense » p.1066.

Ce sont donc les carnets d’une vie entière, de 18 à 82 ans, qui composent cette œuvre. Ils disent l’homme et c’est ce qui nous importe, au fond, plus que les faits ou les imaginations. « Ne vaut réellement, en littérature, que ce que nous enseigne la vie. Tout ce que l’on n’apprend que par les livres reste abstrait, lettre morte » 4 novembre 1927, p.56.

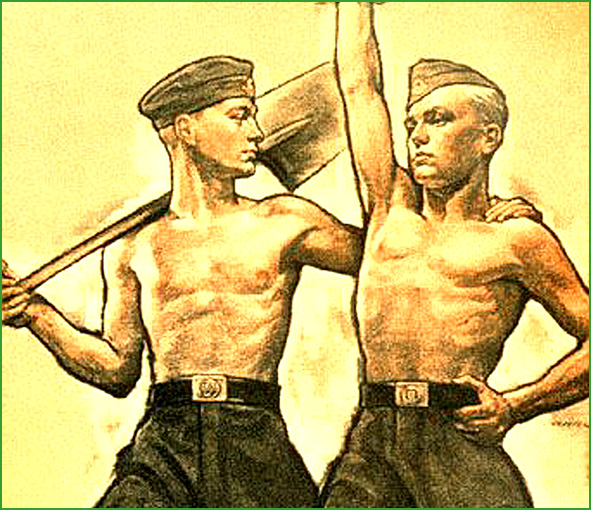

André Gide, Journal II, 1926-1950, édition Martine Sagaert, Gallimard Pléiade 1997, 1649 pages (1106 pages sans les notes), €76.50

André Gide, Journal – une anthologie 1889-1949 (morceaux choisis), Folio 2012, 464 pages, €9.30

Le site André Gide en anglais http://www.andregide.org/

André Gide sur ce blog

Commentaires récents