Train du matin pour Levanto, tout au nord des Cinque Terre. Nous allons faire un tour jusqu’au casino en bord de plage, avec ses chaises longues vides et ses parasols verts encore fermés attendant le touriste âgé. Une couple de gamins est déjà en train de jouer en slip sur le sable tandis que deux ou trois sont dans l’eau froide ; il n’est pas dix heures du matin.

Les rues à angle droit arborent des façades ocre de divers tons allant du blanc cassé au rouge, de petites places isolées à arcades, des commerces sur les rues passantes. Les Vespas (mot qui veut dire guêpe en italien…) passent en vrombissant, toute frime dehors.

Via Guani, 5, la façade à arcades en serpentine d’une maison médiévale attire notre attention. Le rez-de-chaussée aux trois arcades servait d’atelier, de boutique ou d’entrepôt, tandis que les deux étages étroits contenaient la pièce à vivre puis la chambre.

Après les courses pour midi et la répartition des provisions dans les sacs, nous passons devant le castello datant de 1165, désormais privé et en restauration, qui ne se visite pas. Ce que nous pouvons voir ne date que du 16ème siècle. Résidence du « capitaine du peuple » en 1637, sous la république de Gênes, il est devenu prison jusqu’en 1797, avant d’être maison privée. Des murs crénelés sont flanqués de quatre tours rondes d’angle. On dit qu’un passage secret sous les fondations permet d’atteindre la mer (on dit tant de choses, tant l’imagination a besoin d’y croire pour prendre son essor).

Puis nous visitons l’église San Antonio, du 13ème siècle, à la façade composée de bandes horizontales bichromes en serpentine et marbre. Elle est décorée d’éléments zoomorphes, restes de paganisme disent les chrétiens qui affectent de mépriser la Création.

L’intérieur renferme une belle Piéta sculptée, placée dans une niche grillée et bien éclairée et un crucifix en bois du 15ème, relique vénérée pour avoir été trouvée sur la plage ouest. L’endroit est, depuis, appelé Vallesanta (vallée sainte). Peintures et statues donnent leur touche baroque au catholicisme du lieu. Bâtie en 1222, l’église a son autel en marbre consacré en 1463 ; elle a été restaurée au début du 20ème siècle.

Le sentier monte sous l’ombre des arbres, mais rudement. Nous transpirons car l’atmosphère est moite. La maison rose d’un artiste qui orne et sculpte offre des chambres d’hôtes avec vue sur la ville et la baie, en contrebas. L’artiste a décoré le bas d’un pylône électrique au bord du sentier, et sculpté des monstres. Nous reconnaissons un crocodile sur son muret et une gargouille diabolique pour décorer la fontaine.

Nous ne sommes pas tirés des originaux car, sous la forêt tempérée de résineux, une grosse écrivaine étrangère noircit des pages de cahier, assise à une table de pique-nique, solitaire mais avec sa bouteille de gin. Elle nous voit passer sans qu’un mot ne sorte de sa bouche, pas même Buon giorno. Elle est en pleine ivresse… qu’on aimerait créatrice.

Un quatuor de jeunes Allemands grignotent sur les hauteurs, un gros rocher au-dessus du précipice servant de promontoire au sentier. Une plaque annonce qu’un professeur d’université nommé Müller, de Fribourg je crois, est mort ici. On ne dit pas de quoi : s’est-il jeté dans le vide ? A-t-il été foudroyé d’une crise cardiaque après la montée ? S’est-il étranglé avec une guêpe ? Mystère.

Au bout d’1h45, nous voici au sommet, Punte Mesco, avec vue sur Porto-Venere et Monterosso en bas. Nous prenons notre pique-nique dans les ruines de l’ermitage San Antonio, qui offre ses murets en guise de sièges sous les pins d’Alep et les chênes lièges. Il est probablement du 13ème siècle et abritait des moines Augustins avant d’être abandonné au 18ème. Des centaines de guêpes sont attirées par le melon, le jambon et le fromage et l’une de nous fait sa crise, énervant d’autant plus les bêtes à dard qu’elle fait de grands gestes. Le tout est de ne pas en avaler une, pour le reste de chauffer au briquet l’endroit piqué. Mais elle ne me croit pas, le préjugé submerge toute raison.

La redescente est assez raide, malgré les marches de bois ravinées par les pluies. Cailloux et racines ne font pas de cadeau. Ce qui n’empêche pas un kid que nous croisons de monter pieds nus en avant de sa mère, une belle femme un peu lourde. Il porte à la main ses chaussures, qui doivent frotter dans les creux et bosses du sentier et lui faire plus mal que les cailloux sur la plante. Ses pieds ont du prendre l’habitude du sable, du béton et du macadam depuis les semaines de vacances. Pas de photo, je laisse les mots faire travailler votre imagination : on ne peut tout montrer, faute de réflexe à la prise de vue, de place pour publier, et par volonté de laisser une liberté à chacun.

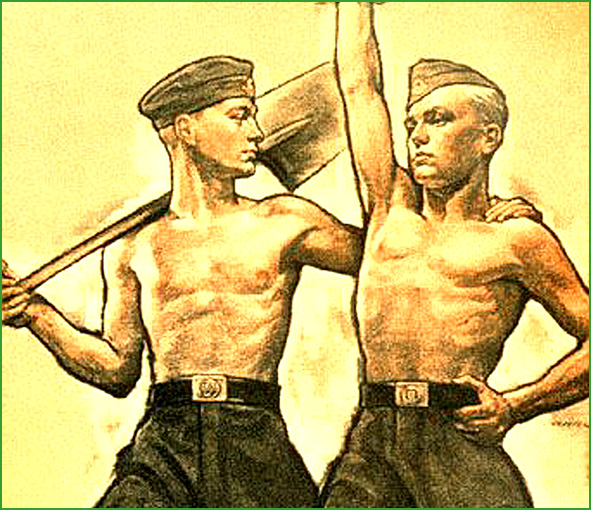

Quelques villas chics sur les hauteurs, juste avant le port, puis nous pouvons voir la villa-tour d’Eugenio Montale, prix Nobel de littérature italien 1975, né en 1896 dernier de six enfants. Isolé en Ligurie lors de la montée du fascisme, il marque en ses poèmes une vision claustrophobe de l’existence, focalisée sur les impressions que lui donnent les phénomènes naturels.

Commentaires récents