La hantise de la modernité, l’angoisse de la perte d’identité, la crainte du déclassement – tout ce qui a fait déraper l’Allemagne d’hier dans l’irrationnel, dans l’essentialisme et dans la haine envers un bouc émissaire (capitaliste et juif) – revient en force aujourd’hui. Le succès du ‘Da Vinci Code’, les thrillers de Maxime Chattam, l’habileté des avocats de DSK à le faire échapper à ses responsabilités, la croyance paranoïaque en de tout-puissants Complots, nous font replonger dans cette atmosphère ‘fin de siècle’ de l’Allemagne vers 1880. Sans parler de l’antisionisme des banlieues, et des intellos de gauche qui feignent de confondre identité nationale et essence ‘raciale’.

Un historien a étudié avec attention cette période. George Mosse est juif, allemand et américain. Exilé en 1933 à 15 ans, il est devenu professeur d’histoire à l’université du Wisconsin. Dans un ouvrage d’il y a presque 50 ans, Mosse étudie l’idéologie qui a permis au nazisme non seulement d’arriver au pouvoir, mais de dériver jusqu’à la Solution Finale. Il nous permet de comprendre le présent.

Un historien a étudié avec attention cette période. George Mosse est juif, allemand et américain. Exilé en 1933 à 15 ans, il est devenu professeur d’histoire à l’université du Wisconsin. Dans un ouvrage d’il y a presque 50 ans, Mosse étudie l’idéologie qui a permis au nazisme non seulement d’arriver au pouvoir, mais de dériver jusqu’à la Solution Finale. Il nous permet de comprendre le présent.

La préférence de notre époque pour l’épidermique, l’émotionnel et le superficiel est aussi fumeuse que l’idéalisme néoromantique Völkisch. La peur des banlieues-ghettos, la haine du Financier-Capitaliste-Américain-Juif, le sentiment de dépossession de soi dans la bureaucratie européenne ou la technocratie politique, les palabres interminables des institutions parlementaires – tout cela incite à s’évader du réel présent pour fantasmer un avenir « autre » :

- Plutôt voter extrémiste que de conforter la bourgeoisie satisfaite !

- Plutôt tout casser que d’accepter une quelconque réforme qui ne pourra qu’être au détriment du « peuple » !

- Plutôt se réfugier dans le paranormal, l’inconscient, la mystique, que d’affronter le réel, déterminer le raisonnable et faire la part des choses !

Le nazisme a réussi parce qu’il a su marier l’organisation politique et la mobilisation des masses à cette nébuleuse idéologique :

- Il s’agissait alors d’être anticapitaliste et antibolchevique, tous deux matérialistes et apatrides.

- Il s’agissait de reconquérir la protection des frontières, d’enraciner le sang dans le sol pour exprimer son Modèle national, sa vraie ‘Natur’, de récupérer sa souveraineté mise à mal par le traité de Versailles.

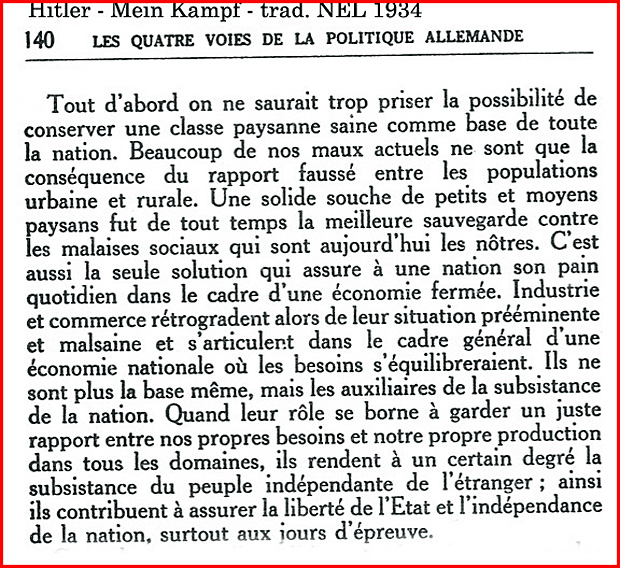

- Il s’agissait de retrouver l’harmonie avec le cosmos tout entier en vivant à la campagne, au soleil, en cultivant la terre et en respectant les valeurs posées de la glèbe. Le ‘bio’ d’hier étaient la randonnée Wandervögel, le naturisme hors des villes, le végétarisme (Hitler était végétarien), les produits de la ferme bien de chez nous, l’homéopathie anti-chimique, les chants populaires collectifs contre l’individualisme, les fêtes dans les champs plutôt que dans les boites.

- Les ennemis étaient la science, la finance, le parlement, la modernité et la ville : tout ce qui est trop sèchement rationnel, calculateur et cupide, technocrate sans cesse à bavasser sans décider, impérieusement progressiste, industriellement aliénant.

Le concept fumeux de ‘race’ n’a plus son actualité dans le politiquement correct d’aujourd’hui ; mais il revient par les marges, en négatif, utilisé par les ‘minorités visibles’ qui fantasment une quête historique de reconquête d’identité en bricolant les revers sociaux du présent. L’idéologie völkisch fut, selon George Mosse, « d’opposition au progrès et à la modernisation qui transformaient l’Europe du 19ème siècle. Elle utilisa le romantisme en l’exacerbant, pour fournir une alternative à la modernité, à la civilisation industrielle et urbaine en expansion qui semblait dépouiller l’homme de son moi créateur, le coupant ainsi d’un ordre social apparemment épuisé et anémié » p.60.

Le concept fumeux de ‘race’ n’a plus son actualité dans le politiquement correct d’aujourd’hui ; mais il revient par les marges, en négatif, utilisé par les ‘minorités visibles’ qui fantasment une quête historique de reconquête d’identité en bricolant les revers sociaux du présent. L’idéologie völkisch fut, selon George Mosse, « d’opposition au progrès et à la modernisation qui transformaient l’Europe du 19ème siècle. Elle utilisa le romantisme en l’exacerbant, pour fournir une alternative à la modernité, à la civilisation industrielle et urbaine en expansion qui semblait dépouiller l’homme de son moi créateur, le coupant ainsi d’un ordre social apparemment épuisé et anémié » p.60.

Les concepts de ‘nature’ et d’harmonie cosmique sont remis au goût du jour par les écolos. Le retour à la terre et la vogue du ‘bio’ consolent de la production apatride délocalisée, aux mains de multinationales manipulatrices. Le « petit » producteur s’allie au « petit » commerçant contre les « gros » : grande distribution, multinationales agroalimentaires, capitalisme cosmopolite, impérialisme américain (Monsanto). Il y a de tout chez les écologistes aujourd’hui : des scientifiques qui mettent en garde fort justement sur la finitude des ressources, les dangers de la chimie tirée du pétrole ou du nucléaire, le nécessaire ajustement entre l’humanité et le milieu naturel. Mais il y a aussi des mystiques réactionnaires pour qui l’humain est un parasite de la planète, une engeance à surveiller et punir par le retour à la terre (qui seule ne ment pas, disait Pétain). Ceux qui s’expriment le plus vigoureusement ont un furieux air Völkish, pas très moderne…

Comme dans la communauté organique prônée par Hitler, chaque métier d’aujourd’hui se veut un ‘ordre’ corporatiste qui s’organise lui-même et récuse toute réforme venue de la légitimité démocratique : les banques veulent s’autoréguler, mais aussi les cheminots qui croient seuls avoir le sens de leur métier très technique, le corps enseignant qui sait mieux que parents ou spécialistes ce qu’il faut aux enfants, ou les universitaires qui s’émeuvent de tout ce qui pourrait toucher à leurs libertés de recherche ou de programmes. Même les Indignés réclament de réguler les élus. Et ceux-ci penchent vers le souverainisme pour garder leur petit pouvoir.

Comme dans la communauté organique prônée par Hitler, chaque métier d’aujourd’hui se veut un ‘ordre’ corporatiste qui s’organise lui-même et récuse toute réforme venue de la légitimité démocratique : les banques veulent s’autoréguler, mais aussi les cheminots qui croient seuls avoir le sens de leur métier très technique, le corps enseignant qui sait mieux que parents ou spécialistes ce qu’il faut aux enfants, ou les universitaires qui s’émeuvent de tout ce qui pourrait toucher à leurs libertés de recherche ou de programmes. Même les Indignés réclament de réguler les élus. Et ceux-ci penchent vers le souverainisme pour garder leur petit pouvoir.

Le nombre démocratique, l’immigration ouverte, la circulation des capitaux, obligent chacun à être compétitif pour réussir. Les étudiants fourvoyés dans des filières sans débouchés forment aujourd’hui ce qui, en 1880 déjà, s’appelait le « prolétariat universitaire ». Aspirant au statut de petit-bourgeois, leur hantise est d’être déclassés. Ouverture, concurrence et chômage sont leurs ennemis. Les sectes sataniques, complotistes ou extrémistes permettent de se croire une élite tout en couchant en studio – exactement ce qu’Hitler ressentit à Vienne durant sa jeunesse pauvre et Breivic sur Internet avant de massacrer les jeunes Norvégiens.

N’y aurait-il pas un parallèle dans la façon de penser entre hier et aujourd’hui ?

Les frères Strasser résumaient ainsi leur programme dans les années 20 : « nationaliste, contre l’asservissement de l’Allemagne ; socialiste, contre la tyrannie de l’argent ; völkisch, contre la destruction de l’âme allemande » p.460.

- Les anti-européens souverainistes, protectionnistes et anti-américains français, sont contre l’asservissement de Bruxelles, contre l’économie libre-échangiste et contre la finance internationale. Ne ressemblent-ils pas aux nationalistes d’hier ?

- Les socialistes de gauche, mélenchonistes et autres jacobins sont clairement contre la tyrannie de l’argent, souvent parce qu’ils sont fonctionnaires ou politiciens professionnels. « L’âme » du peuple n’est-elle pas aujourd’hui infuse dans l’écologie, cette harmonie Völkisch entre l’être humain sur sa terre et le cosmos ?

- Si elle n’est pas ethnique, comme dans l’Allemagne d’hier, ne pourrait-elle pas le devenir ? A droite par hantise des banlieues et à gauche par haine du libre-échange apatride, toujours connoté américain et juif ? Goldman Sachs, Lehman Brothers, Madoff… Pourquoi les sites complotistes sont-ils presque toujours antisémites ? Pourquoi Mein Kampf se vend-t-il aussi bien en Turquie et dans tout le Moyen-Orient ? La Chine, modèle de Mélenchon, ou la Russie de Poutine, modèle de Marine Le Pen, ne sont-ils pas ouvertement xénophobes ?

Il ne s’agit pas d’un retour AUX années 30 mais un retour aux idées et façons de penser DES années de crise : 2008 a engendré la plus grande crise économique, sociale, politique et spirituelle depuis 1929.

Nous disons que les périodes de bouleversements induites par la modernité remettent en cause les acquis et les statuts, notamment ceux des petit-bourgeois hantés par l’arrêt de « l’ascenseur social ». Ce sont eux qui, jadis, ont fait le gros du vote nazi. Aujourd’hui ils se radicalisent, tirant Mélenchon vers Doriot et l’UMP vers dame Le Pen.

Nous disons que les périodes de bouleversements induites par la modernité remettent en cause les acquis et les statuts, notamment ceux des petit-bourgeois hantés par l’arrêt de « l’ascenseur social ». Ce sont eux qui, jadis, ont fait le gros du vote nazi. Aujourd’hui ils se radicalisent, tirant Mélenchon vers Doriot et l’UMP vers dame Le Pen.

Nous disons que la lutte des places déclasse, surtout en récession économique – les places moins nombreuses étant réservées en priorité aux dominants possesseurs du capital social, culturel et économique. Le chômage de masse et le sentiment de déclassement suscitent les autoritarismes ou les fascismes, ce qui s’est passé en Italie, en Allemagne, en Espagne et même en France dans les années 20 et 30. Il s’agit d’une réaction de peur qui pousse vers l’ordre établi et appelle l’autorité qui peut le préserver.

Nous disons que les exclus se réfugient alors dans le fantasme, ce qui les dédouane de leurs échecs personnels. Ils ont le choix entre la paranoïa (« je n’y peux rien puisque le Complot est trop puissant, mais je suis malin parce que je décrypte »), ou l’utopie (« je ne peux rien sur mon destin, mais mon collectif élitiste me fait partager son rêve d’un « autre » monde, je nage en bande comme un poisson dans l’eau, bien au chaud dans le ‘tous d’accord’ »). Le Pen ou Mélenchon…

Nous disons que le mysticisme nature et le fantasme de la « pureté » (le bio, le sain et musclé, l’entre-soi, l’austérité morale) étaient typiques des mouvements Völkisch allemands des années 1880-1940. Ce n’est pas le « bio » en soi qui est condamnable, ni le torse nu, mais le fantasme de pureté dont le « bio » ou la nudité ne sont que la traduction narcissique cocoon la plus récente.

Hier, les dictateurs n’ont réussi que parce qu’ils ont su rallier dans un parti organisé les masses confusément en attente avec un programme politique attrape-tout. Ils ne l’auraient pas pu si la nébuleuse fumeuse des idées Völkisch, pétries d’irrationnel, de ressentiment et du fantasme ‘nature’ n’avaient travaillé les Allemands sur plusieurs générations. Il suffirait chez nous d’une aggravation de la crise, et d’un führer plus méchant que les politiciens d’aujourd’hui – mais tous les ingrédients sont là. Autant ne pas être naïf.

Hier, les dictateurs n’ont réussi que parce qu’ils ont su rallier dans un parti organisé les masses confusément en attente avec un programme politique attrape-tout. Ils ne l’auraient pas pu si la nébuleuse fumeuse des idées Völkisch, pétries d’irrationnel, de ressentiment et du fantasme ‘nature’ n’avaient travaillé les Allemands sur plusieurs générations. Il suffirait chez nous d’une aggravation de la crise, et d’un führer plus méchant que les politiciens d’aujourd’hui – mais tous les ingrédients sont là. Autant ne pas être naïf.

Sommes-nous moins manipulables aujourd’hui ? J’en doute. L’effondrement de l’éducation à penser par soi-même, la pression banlieue sur les « bouffons » qui travaillent bien en classe, la préférence pour le zapping plutôt qu’à « se prendre la tête » à lire un texte et à l’analyser, la facilité à croire aux complots comme dans les séries d’Hollywood, l’instinct grégaire à faire comme tout le monde, à « être d’accord » avec la bande, à dénier tout ce qui va contre – ne me rendent pas optimiste. L’extrême-droite monte en Europe, ses idées paranoïaques fantasmant la « pureté » se répandent, les passages à l’acte augmentent. Les attentats ne se font plus aujourd’hui pour libérer l’universel, ils se font pour assurer la domination ethnique, celle des islamistes ou de la Suprématie blanche.

Les États restent démocratiques mais la peur peut très vite engendrer ces contrôles étroits que réclament les gens. Surveiller les délinquants sexuels, traquer les pédophiles, accumuler les données personnelles pour la pub, c’est encore démocratique – mais les mêmes instruments peuvent servir à d’autres fins, politiques ou ethniques. Les médias peuvent être muselés en un temps record grâce aux nouvelles techniques : voyez la Chine, Cuba, la Birmanie, le Zimbabwe. Vous savez qu’ON vous piste sur toutes vos interrogations Google ou Yahoo – et les données sont gardées durant trois ans. Facebook ne détruit rien et, étant immatriculé dans l’État de Californie, le FBI y a accès sans limites grâce à la loi américaine. Pour quel contrôle absolu en cas de basculement ? Le Patriot Act américain a montré ses dérives graves en confondant les noms à consonance arabes pour les assimiler aux terroristes.

L’Occident perd son leadership. La puissance montante est la Chine, avec ses valeurs plus autoritaires et nationalistes… pas vraiment « démocratiques ». Demandez non seulement aux Tibétains mais aussi à ceux qui contestent les décisions des autorités à Shanghai ou Pékin. Mélenchon est « chinois » sur la langue bretonne ou la Dalaï lama. Le pétrole est menacé par des intégrismes musulmans qui ne brillent pas par leur tolérance, leur désir du bien commun universel ni leur relation avec les femmes. L’Europe reste impuissante faute de savoir ce qu’elle veut. Nous avons 27 criailleries à chaque débat fiscal, économique, politique, stratégique. La réaction des peuples est donc au repli frileux, à l’étroitesse de la famille, du clan, de la région, du national – bien avant l’Europe et l’universel.

Vague Europe dont les contours sont de plus en plus flous, menaçante mondialisation qui se dilue dans les rivalités, perte de l’information qui s’évanouit dans le superficiel, la copie et le zapping. Plus la cohésion est lâche, plus le désir fantasmé de voir surgir un ordre fort travaille. On ne se soude que contre d’autres. C’est ce que démontrent René Girard avec le ’bouc émissaire’ et Régis Debray dans ’Le moment fraternité’. Le nous n’existe que parce qu’il y a eux, les opposants. C’est ainsi qu’on se sent frères… Si vous avez des enfants, vous observerez très vite le phénomène : on se chamaille en famille mais, devant les autres, tous unis !

Les solutions sont connues : elles passent (comme sous Roosevelt) par l’action des États, la négociation internationale pour définir des règles, les filets sociaux de sécurité, et la réflexion démocratique de chaque citoyen dans le débat critique. Plus de transparence dans les négociations (et pas ces compromis de cabinet à la Aubry-Duflot), plus de participation démocratique locale, moins de pouvoir centralisé avec cour royale à la française. Avec pour lumière les acquis scientifiques plutôt que les fantasmes et pour guide l’empathie que l’on peut avoir pour ceux qui sont victimes. Cela suffira-t-il ?

George Mosse, Les racines intellectuelles du Troisième Reich – la crise de l’idéologie allemande, 1964, Points Seuil 2008, 510 pages, préface de Stéphane Audouin-Rouzeau, €11.40

Cet article est la version revue et actualisée d’un billet publié dans mon blog précédent en mars 2009. J’ai tenu compte des objections, nombreuses sur AgoraVox, ce pourquoi la version actuelle est longue. Le thème est malheureusement encore plus d’actualité !

Commentaires récents