Ça y est : 18 ans et mariée, Claudine connaît le sexe et emménage. Elle passe rapidement sur ses mois de noce et de voyages avec son mari-papa, sa défloration et son contentement, le plaisir des caresses et de se lover avec tendresse contre le grand corps accueillant.

Elle ne résiste pas à l’idée de passer par son village, le Montigny aux 1600 habitants, pour revoir sa maison mais surtout son école. La période est aux vacances mais Mademoiselle Sergent est bien là si Aimée est partie dans sa famille. Des écolières en pension sont là aussi, qui s’ennuient. Une certaine Hélène, 15 ans, donne du goût à Claudine ; c’est un fruit frais qu’elle s’empresse de cueillir, un baiser sur la bouche, en souvenir d’Aimée et surtout de Luce, la petite qu’elle regrette presque de n’avoir pas plus câlinée à 14 ans.

C’est que son penchant pour ses semblables, encore minime, avec des brusqueries de garçon manqué dans sa prime adolescence, mûrit avec l’amour adulte qu’elle découvre. En compagnie de Renaud son mari, elle a reconnu le pouvoir de son corps et commence à en jouer. Elle est fine et svelte, musclée et décidée, elle plaît. Aux hommes comme aux femmes et aux très jeunes filles. Renaud l’a non seulement déniaisée mais aussi en un sens pervertie en la rendant sensible à une sensualité partagée. Dans les salons on la drague, mais elle éconduit les hommes et sa réputation est faite : « elle est pour les femmes » ; mais elle éconduit aussi les femmes, jusqu’à ce que Rézi paraisse dans son salon. Elle commence alors à succomber. Non sans réticences, soupçons et rétractations – elle n’est pas amoureuse – mais par étapes.

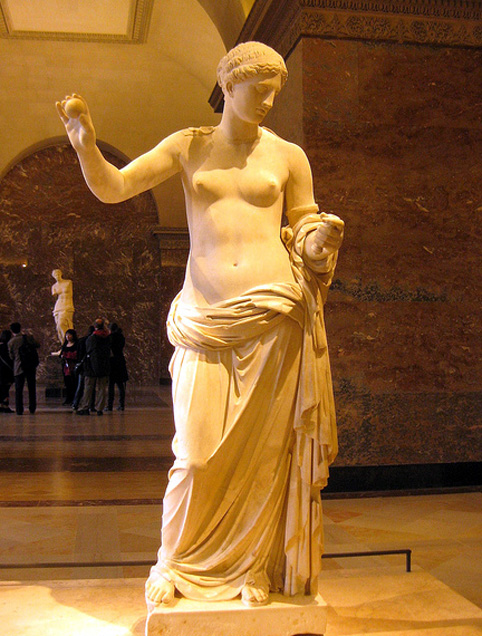

Rézi est l’abréviation de Thérèse en Europe centrale ; c’est une belle femme toute en courbe qui ondoie comme Mélusine, la fée succube des eaux à queue ophidienne, mais rappelle aussi le serpent diabolique de la Genèse. Claudine/Colette va croquer le fruit défendu. Ce qui arrive à Claudine est autobiographique, sa relation de quelques mois à peine voilée dans le roman avec Georgie Raoul-Duval, une Américaine. Sa passion est toute sensuelle et elle y succombe, sous les yeux flattés et voyeurs de son mari qui prend plaisir à la voir se gouiner. Il aide même les deux jeunes femmes à trouver une petite « fillonnière » (Colette transpose la garçonnière au féminin) où se retrouver sans la présence insistante et jalouse du mari de Rézi, Anglais carré au teint de brique, colonel retour des Indes.

Car autant l’homosexualité masculine répugne à l’époque fin de siècle, bourgeoisement et catholiquement prude en ces choses, autant l’homosexualité masculine excite le mâle et l’incite à l’indulgence. « Non, ce n’est pas la même chose ! » s’exclame Renaud devant Claudine. Le fils, Marcel, à 20 ans reste inverti, « fine tête maquillée » ; il volette entre des désirs constants dérobés à la porte du lycée Janson où les 15-17 ans au teint désormais plus frais que le sien abondent et se complaisent à se laisser séduire par de « la littérature néo-grecque ». Mais Claudine, « Vous pouvez tout faire, vous autres ». Elle s’étonne de la différence qu’il fait des amourettes de son fils et de celles qu’elle-même faisait avec Luce et Aimée. « C’est charment, et c’est sans importance… (…) C’est entre vous, petites bêtes jolies, une… comment dire ? …une consolation de nous, une diversion qui vous repose (…) la recherche logique d’un partenaire plus parfait, d’une beauté plus pareille à la vôtre, où se mirent et se reconnaissent votre sensibilité et vos défaillances… » p.453 Pléiade. Mais ne serait-ce pas de même pour les hommes faits avec les garçons pubères ? Renaud/Willy pervertit la chose en domination mâle naturelle à l’époque. Il déclare à Claudine/Colette « qu’à certaines femmes il faut la femme pour leur conserver le goût de l’homme. » Rien de moins. Ce ne serait pas pareil pour les garçons.

Marcel n’est pas amoureux, il désire ; un corps chasse l’autre, il oublie, parfait don Juan sans conséquences, égoïste et narcissique. Il est « en lune de miel avec [s]on petit home », d’où Willy auteur ne peut s’empêcher de tirer une blague : « – Vous avez un nouveau petit… ? – Oui, avec une seule m » p.494. Un petit studio où il invite ses conquêtes et qu’il prête à Claudine pour s’y ébattre avec Rezi si elle veut. Elle veut. Leur sensualité se repaît de se frotter nues un moment. Et Marcel vient sonner, juste par libertinage un brin voyeur, digne fils de son père… Il n’y a donc aucun endroit où l’on ne peut se retrouver entre femmes, sans mari jaloux ou complaisant, et sans beau-fils gêneur ?

Mais ces amours éclatés ne convainquent pourtant pas Claudine, ni l’un, ni l’autre. Ils sont un jeu, un plaisir, mais pas un accomplissement. « Ah ! Comme je suis loin d’être heureuse ! Et comment alléger l’angoisse qui m’oppresse ? Renaud, Rézi, tous deux me sont nécessaires, et je ne songe pas à choisir. Mais que je voudrais les séparer, ou mieux, qu’ils fussent étrangers l’un à l’autre ! » p.493 Pléiade. C’est le problème d’avoir un mari de 25 ans plus vieux que vous ou d’être une amante d’une génération plus jeune : l’accord se fait mal. Le vieux joue avec le plaisir, la jeune fantasme le grand amour fusionnel. Renaud va baiser Rézi dans la fillonnière et Claudine, réputée en convalescence, va quand sortir malgré l’interdiction médicale car c’est le printemps à Paris, et les découvrir en passant.

Outrée des deux trahisons, elle part. Elle suit son père qui est reparti étudier ses limaces dans la maison des champs de Montigny. Elle y retrouve sa chatte Fanchette, encore grosse et ravie d’avoir des petits. Claudine n’y a même pas songé pour elle-même. La nature enseigne que l’amour est avant tout la reproduction. La campagne restée naturelle va-t-elle redresser sa vie pervertie par les fantasmes artificiels de la ville ?

Colette et Willy, Claudine en ménage, 1902, Folio 1973, 242 pages, €7,50 e-book Kindle €16,99

Colette et Willy, Claudine à l’école, Claudine à Paris, Claudine en ménage, Claudine s’en va, Albin Michel 2019, 598 pages, €24,90

Colette, Œuvres tome 1, Gallimard Pléiade 1984, 1686 pages, €71,50

Colette sur ce blog

Commentaires récents