Athénien célèbre du siècle d’or, le IVème, Praxitèle est réputé incarner dans la pierre la parfaite beauté humaine. Il ne glorifia pas seulement les hommes par le marbre, ni même les éphèbes, mais aussi les femmes. On dit qu’il fut le premier grec classique à sculpter une femme nue. Il est vrai qu’incarner une déesse en une courtisane montrait que ce sacré grec n’avait pas le pesant sérieux du nôtre. L’érotisme humain – trop humain – s’élevait au sacré. Ce dernier n’écrasait pas l’homme de son infinitude comme le firent plus tard les religions du Livre.

Le paradoxe de Praxitèle est qu’il n’existe plus. Comme Homère, il est un nom, une réputation, mais ses « œuvres » ne sont que des échos. À l’exception possible d’une tête, rien n’a subsisté des statues originales qu’il a créées. L’humain de marbre a été volé, emporté, caché, détruit. Trop beau pour rester pur.

Les Romains, ces Japonais d’hier, ont copié et recopié les Grecs faute de savoir inventer une telle perfection. Mais avec la lourdeur qui les caractérise, cet esprit juridique et systématique qui préfère l’inventaire à l’harmonie et le solide à l’envol. Que reste-t-il du style grec dans ces pastiches classiques ? De cette esthétique grecque qui était un accord profond de l’homme avec sa nature en devenir (d’où sa prédilection pour la représentation d’éphèbe) ? A-t-on envie de faire l’amour à la statue, comme le fit ce jeune grec à la statue de Phryné, amante du sculpteur et sublimée en Aphrodite, dans le temple où il se fit enfermer ?

Peut-être, mais il y faut le goût actuel pour le spectacle et le célèbre. Si la star passe à la télé, il est légitime d’en tomber amoureux. Pas pour elle-même mais pour son aura, pas pour son corps ou son esprit mais pour le parfum de célébrité qu’il ou elle traîne. L’observation des adolescents dans les expositions en donne quelque idée. Deux filles dans les 15 ans, devant l’Éros de Centocello :

« – T’as vu, il a le torse de Jérémie.

– Tu rigoles ? Il est pas si musclé !

– Eeehhh, tu l’as pas vu enlever sa chemise, Jérémie !

– Et pis il est pas bouclé avec les cheveux longs.

– Oui mais il est beau.

– Toi, tu es amoureuse !

– Moi !?

– Hé ! Hé !

– Vas pas le répéter, hein. – … (silence éloquent) »

Un ado tout en noir, cheveux noirs, yeux noirs, blouson et jean noirs, tee-shirt noir et bijou barbare en argent noirci au cou, contemple la Vénus d’Arles en tordant la bouche. Il ne dit rien, sa mère l’accompagne. Difficile de savoir ce que pense ce front buté, peut-être (dans le langage approximatif actuel) quelque chose comme « mais pourquoi les filles de ma classe elles sont pas comme ça ? ».

Les copies les meilleures voisinent avec les pires, sans ordre apparent ; à chacun de faire le sien. Les expositions se veulent « scientifiques », axées sur la comparaison et sur les styles, pas sur les œuvres elles-mêmes. Depuis la fatwa de Bourdieu, « le goût » est forcément de classe et les fonctionnaires conservateurs de Musée se gardent bien de proposer leur jugement ! Laissons donc le goût de chacun se manifester, pour le meilleur et pour le pire. En ce qui me concerne, je trouve encore le goût des cardinaux romains de la Renaissance comme le meilleur. Ils préfèrent le naturel, l’harmonieux, cet élan qui passe dans le regard enveloppant la sculpture comme une grâce. Rien à voir évidemment avec les « beautés » de nos modes contemporaines, anorexiques de haute couture ou minets invertis de parfums italiens – une esthétique est aussi une éthique.

L’Éphèbe de Marathon, bronze d’athlète au déhanchement délicat, est l’ombre de ces ombres de Praxitèle. Sa souplesse un peu gracile et son air rêveur éclaire ce garde à vous du trop classique. Hermès portant Dionysos enfant, un minuscule bébé à peine sorti du ventre, est un ensemble tellement ressassé qu’on ne le voit qu’à peine. Et pourtant ces deux œuvres, trouvées sur le sol grec, sont probablement plus près des originaux de Praxitèle que les autres. Le bébé Dionysos tend les bras vers la virilité puissante d’Hermès, messager des dieux, son modèle ; cet élan suscite une troublante émotion qui n’a rien de sexuel ; un remuement de paternité, peut-être, la vie qui prend son envol, encore.

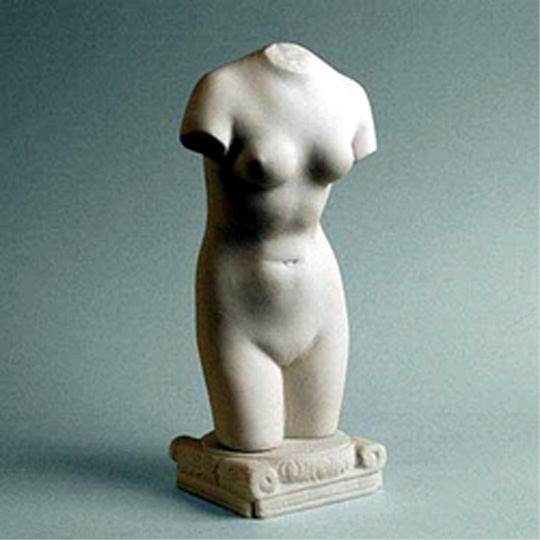

Les Aphrodites sont toutes des copies romaines. Celle d’Arles (dite Vénus) a ma préférence. La tête portant à gauche avec ce regard des dieux qui traverse tout ce qu’ils voient, une coiffure rangée vers l’arrière qui dégage l’ovale serein du visage, les lèvres pleines sous le nez droit qui conduit le regard tout droit vers la nudité de la poitrine, les seins jumeaux fermes et le sillon juvénile qui descend au nombril, les hanches rondes n’ayant jamais porté d’enfant. En revanche, quelles sont lourdes ces copies de copies alentour, celle du Belvédère ou celle dite Colonna ! Seul le torse sans bras, ni tête, ni mollets de l’Aphrodite de Cnide reste remarquable. Ce marbre de Paros a été longtemps exposé au jardin du Luxembourg sans que les éléments ne fassent autre chose que le patiner. D’où peut-être cette douceur du modelé qui va bien avec les seins de jeunesse et les muscles souples de l’abdomen.

Parmi les hommes, l’Apollon Sauroctone a pris son nom de tueur de lézard d’après la petite bête qui monte sur le tronc auquel il appuie la main. L’éphèbe attentif se prépare à saisir le lézard au filet, d’un mouvement vif, comme le prouve la tension de tout le corps qui donne son dynamisme à la statue. Dommage que la copie de copie Borghèse soit si abîmée qu’il ait fallu probablement la raboter un peu, gommant le dessin du corps. La copie du Vatican apparaît plus précise, le torse réduit au tronc de la collection Choiseul-Gouffier, datant du début 1er siècle, révèle une tension musculaire plus proche du réel. L’original de Praxitèle devait être si vivant…

Ce genre d’exposition montre encore d’innombrables « satyres » dont le nom ne signifie rien, sinon la convention classique pour tout homme figuré nu sans attribut d’un dieu. Rien de « satyrique » dans cet enfant verseur de vin ou cet athlète éphèbe verseur d’huile. Rien d’autre que le sexe apparent, minuscule. Mais le puritanisme cul-bénit qui a sévit dès le 17ème siècle n’a vu dans le corps que la boue terrestre – et dans le sexe masculin un viol déjà, par le regard. Cet autre « satyre » de Mazara del Vallo n’a plus de pénis ni de testicules, attributs rongés par la mer, ce pourquoi il plaît tant à nos bourgeois d’aujourd’hui.

Ce bronze de danseur découvert dans le canal de Sicile en 1997 a le corps dynamique, arqué comme en extase. Il s’agit cette fois d’un vrai « satyre » avec oreilles pointues et trou au bas du dos pour une queue disparue. Il se perd dans la danse de Pan et son mouvement est délicieusement vrai, vivant. Il ressemblerait à un satyre de Praxitèle mais est attribué par les spécialistes à l’époque romaine hellénistique.

J’ai relevé aussi un torse d’Aphrodite du IIème siècle après, du type Vénus de l’Esquilin au corps de nageuse jeune et robuste, de délicieux Éros du Ier siècle après, le Farnèse-Steinhäuser et le Centocello aux proportions délicates, à la musculature en formation, à l’épiderme doux de l’extrême jeunesse. Les deux sont des répliques d’Éros de Praxitèle, selon les experts. Rien de l’androgynie dont on dit qu’elle serait délicieuse à l’œil, mais de jeunes garçons parfaitement garçons, dans le modelé inachevé de leur devenir.

Ce devenir deviné plus que le flou sexué crée en sculpture le délice de la tension. L’harmonie, chérie des grecs, est fille d’Arès (Mars), le dieu guerrier. L’agencement en vue d’une même fin est figuré par ce contrapposto des attitudes, le corps livrant son énergie dans cet accord des contrastes.

Mais c’est Phryné qui remporte la palme, célébrée au 19ème siècle comme « petite femme de Paris ». Elle a été peinte à l’Aéropage par Gérôme. Elle se trouve dénudée brusquement par son avocat, ultime argument face aux vingt satyres déguisés en juges. Ce tableau n’a pas plu à Zola, il y note « un geste de petite maitresse surprise en changeant de chemise. » Maxime du Camp ne voyait en elle « qu’une lorette égrillarde qui a les hanches trop hautes, les genoux en dedans, les mains trop grosses et la face boudeuse. » Ne s’agit-il point là de ce travers psychologique de la « dénégation » qui fait critiquer ce qu’on désire ? Travers très bourgeois, très français, qui fait dénier par exemple que notre système éducatif soit médiocre et que notre système de retraite soit loin d’être financé.

Un tel « retour du refoulé » n’est pas absent de notre siècle. Les salles du Louvre sont souvent tendues de noir et à peine éclairées. Esthétiquement, cela fait ressortir les nuances du marbre et focalise le regard sur les œuvres. Moralement, les conservateurs se défendent ainsi des ligues de vertus et autres professionnels du choqué, mettant cet étalage d’humanité nue, de pédérastie, de zoophilie, d’égrillardise et d’exhibitionnisme, sous l’apparence ecclésiastique de rigueur. L’art n’est noble que sacralisé : « l’Hart », disait Flaubert pour se moquer de l’enflure.

On se croirait parfois, au musée du Louvre, comme dans une église. La pédanterie scolaire qui aligne pour étude le meilleur avec le pire en rajoute probablement une couche. Il faut – hélas ! – payer son tribut à l’époque : et la nôtre n’a plus rien de cette « libération » vantée hier par la génération soixantenaire.

Jackie Pigeaud, Praxitèle, 2007, éditions Dilecta, 58 pages, €8.00

Commentaires récents