A 8 ans, l’histoire décentrée d’un autre garçon à peine un peu plus grand que moi était édifiante. Elle traçait un chemin, elle affermait le cœur, elle donnait une morale. Amo est un Sioux de 10 ans vers 1840 aux Etats-Unis. Sa tribu vivait en nomade, chassant le bison comme nos ancêtres magdaléniens de la grotte de Lascaux chassaient le renne à la préhistoire. Les terrains de chasse étaient donc contestés et les ennemis étaient les Croux.

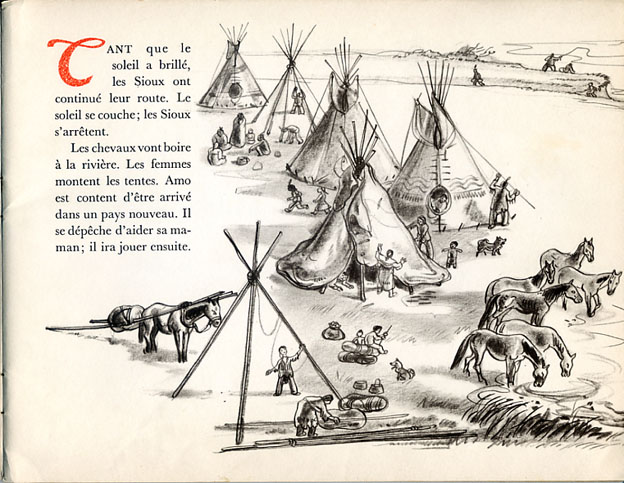

C’était l’aventure, en famille. Les tentes sont démontées et tirées par des chevaux sur de longues perches de trait. Elles seront replantées en n’importe quel terrain favorable près de l’eau. Les guerriers croux observent la migration des Sioux ; ils restent immobiles en silence tapis dans les hautes herbes puis repartent vers leur tribu en effaçant leurs traces de pas à l’aide de fourrures fixées à leurs talons. Ce détail commando me ravissait, tout comme se pencher sur le flanc de son cheval au galop pour ne pas être vu de ceux que l’on observe.

Les Sioux vivent de la nature, dans la nature ; ils en font partie. Ils s’arrêtent avec le soleil et cueillent du riz sauvage ; les bisons sont rares et ils ne prélèvent que ce qu’ils peuvent manger, ils se vêtent de la peau et en font des tentes. Les Sioux se déplacent à cheval et vont à la chasse ou en guerre poitrine nue, couverts de peinture rouge – d’où leur surnom européen de Peaux-Rouges. Lorsque je deviendrai louveteau chez les scouts, nous approcherons ce mode de vie indien. Il nous captive parce qu’il est au fond proche de celui, ancestral, qui nous habite depuis 200 000 ans.

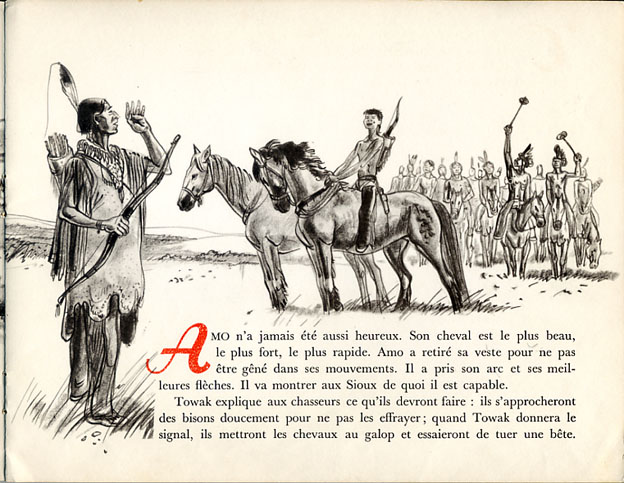

La guerre, dans l’album pour enfants, est euphémisée. Sont évoqués les « braves », mais aussi qu’un guerrier n’attaque que les guerriers, pas les femmes ni les enfants. La chasse est le relai de la guerre et le père emmène son fils tuer son premier bison. « Amo a retiré sa veste pour ne pas être gêné dans ses mouvements. Il a pris son arc et ses meilleures flèches ». Il fait comme les hommes et devenir un homme face aux autres est une excitation. Flèches, lances, couteaux sont les seules armes et il faut du courage et de l’endurance pour abattre la grosse bête dont les cornes, la vitesse et le poids ne pardonnent pas la faute.

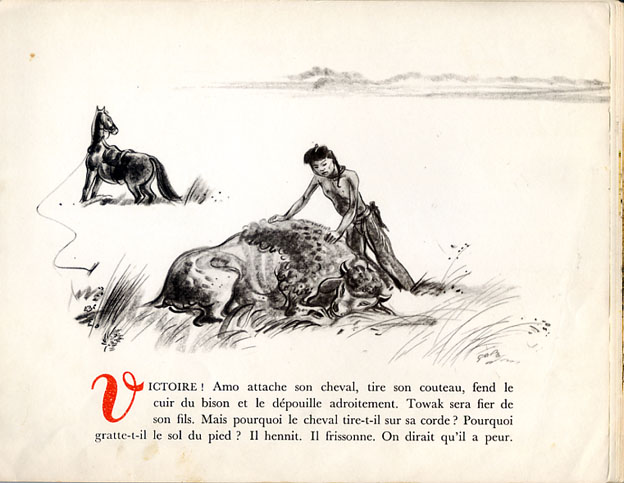

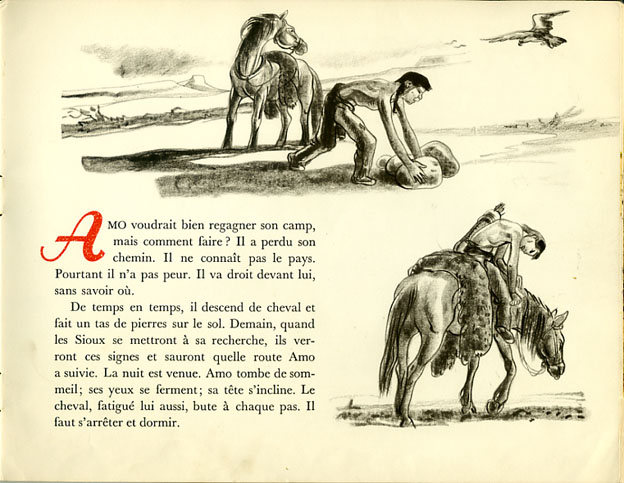

Amo ne poursuit qu’un petit bison et il s’éloigne des chasseurs. Il l’abat, le dépouille de son cuir, mais son cheval hennit de peur : la prairie est en flammes, les Croux ont mis le feu en représailles pour empêcher la chasse des Sioux. Amo s’enfuit dans les collines rocheuses où le feu, faute de combustible, se raréfie. Il a perdu son chemin. Il dispose alors des tas de pierres de loin en loin comme des signes de piste. A la nuit, il s’arrête, enroule son torse sans vêtement dans la peau de bison et s’endort.

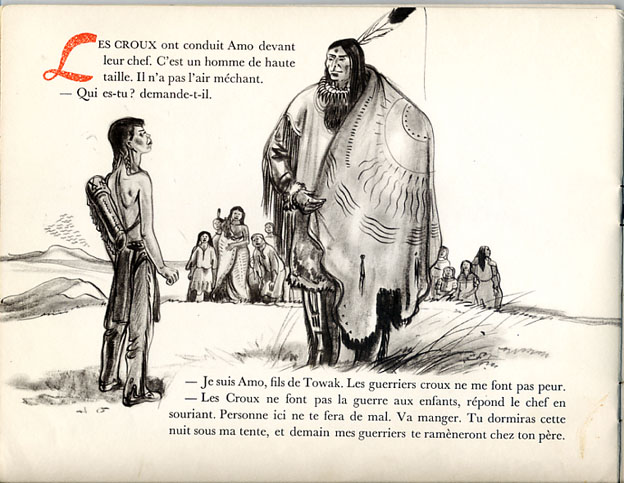

Il ne sait pas qu’il est parvenu près du village croux. A l’aube, il est enlevé et conduit au chef. De haute taille, il représente l’Autorité, à la fois le grand mâle, le pater familias et le chef de tribu. Pour la morale hiérarchique de la société avant 1968, cela signifiait quelque chose. J’étais impressionné. Pas Amo, qui déclare fièrement, bien que fragile avec son torse nu, que les guerriers ne lui font pas peur. « Les Croux ne font pas la guerre aux enfants », répond le chef en souriant. Il le nourrit, le couche, le rhabille et ses guerriers reconduisent le lendemain le gamin à son père sioux.

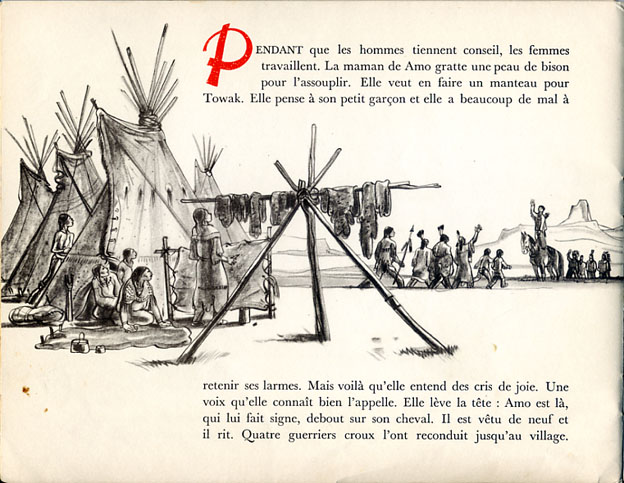

Et c’est la belle histoire, la fin heureuse des contes, probablement jamais vécue dans la cruelle réalité. Mais il faut laisser de l’espoir aux petits. Une plume blanche est lancée pour appeler l’amitié, le calumet de la paix fumé, les deux tribus rapprochées. Les jeunes gens jouent entre eux et font la fête. Ils chasseront ensemble. Don, contre-don : le père d’Amo sauvé par les Croux offre à leur chef la peau de son premier bison, peinte de l’aventure.

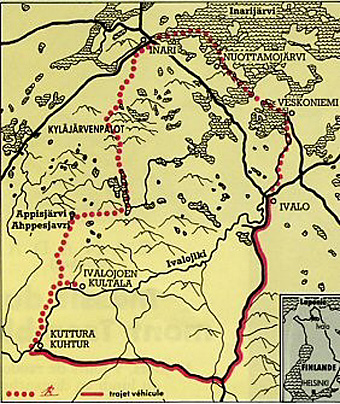

Difficile de vivre en Indien dans la société industrielle ; seul le scoutisme en permettait l’approche dans les années 1960. C’était une éducation naturelle, proche de la nature avec sac à dos, montage des tentes, feu de camp, cuisine sur la braise, toilette torse nu et nage dans le lac ou la rivière. Et beaucoup d’exercices physiques, de jeux de piste et d’énigmes, d’apprentissage techniques (nœuds, brelages, reconnaître les arbres, les plantes, les oiseaux, soigner une plaie, trouver le nord, lire une carte, bâtir une hutte, transporter un blessé…). Une vie « écologique » sans le mot, toute pratique et positive, sans cette culpabilité du tri et de la sentimentalité bébête pour les animaux qui forme le principal de ce qu’on désigne aujourd’hui comme comportement « écologique ». La vie naturelle est-elle compatible avec l’idéologie des écolos ?

JM Guilcher, Amo le Peau-Rouge, 1951, illustrations André Pec, Albums du Père Castor, Flammarion, 32 pages, occasion €12.50

Commentaires récents