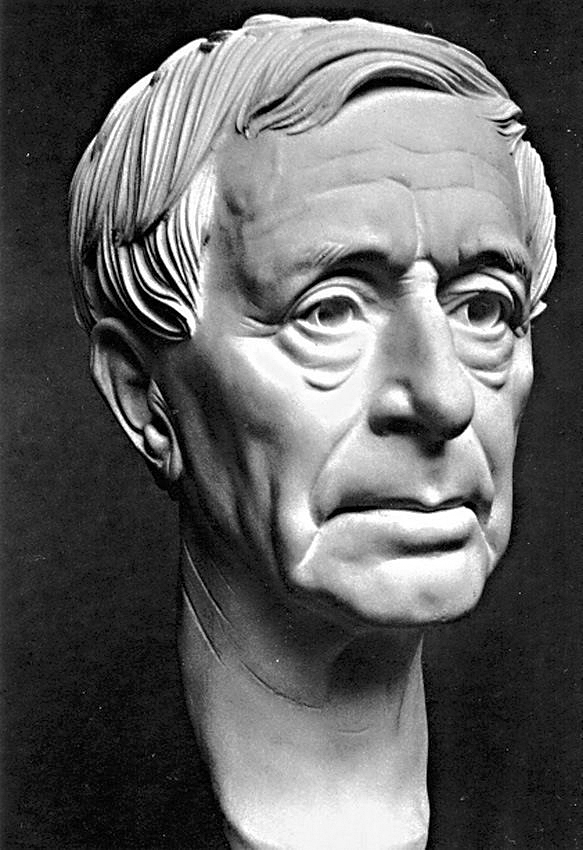

Ernst Jünger est un phénomène. En 103 ans de vie il a vécu deux guerres (mondiales), a vu l’essor et le déclin de l’empire communiste sur deux générations, la ruine de l’Europe due à la technique et la patiente reconstruction de la mosaïque qui, à nouveau, craque de toutes parts.

Jeune, il aime l’aventure, se fait Wandervögel à 16 ans (un scoutisme allemand laïque et mixte), puis sèche la pension pour s’engager en France dans la Légion étrangère ; emprisonné pour désertion afin de voir le Kilimandjaro, il est récupéré par son père car il n’a que 18 ans et son engagement n’est pas autorisé sur sa seule signature. Un an plus tard arrive 1914 ; Ernst, l’aîné de six enfants, a 19 ans. Il passe le bac en catastrophe pour s’engager volontairement. Non par militarisme mais par patriotisme. La guerre est terrible, il en fait l’expérience ; il sera blessé quatorze fois. Elle est bien loin du code de chevalerie traditionnelle à cause de la technique. La guerre industrielle n’est plus un combat mais un massacre : à la tronçonneuse, à la mitrailleuse, aux obus tirés de loin – un engagement mécanique où l’humain se perd. Élève officier, nommé lieutenant à 20 ans, il sera Croix de fer de première classe l’année d’après et recevra l’Ordre du mérite, la distinction suprême accordée par l’empereur, en 1918.

Lorsqu’il sort de la guerre, quatre ans plus tard, sa patrie a perdu et des millions de morts inutiles jonchent la terre. Tel Dante revenant de l’Enfer, il médite sur cette expérience vécue. Il a sans cesse griffonné des notes sur de petits carnets, il n’a cessé de lire pour s’évader de l’horreur, il a toujours été au contact des hommes et de l’action. Il ne nie en rien que la guerre soit effroyable et destructrice, mais elle est comme un destin qui dépasse l’individu. A chacun de dompter la vague par énergie vitale et force créatrice. Il publie son journal, Orages d’acier, à compte d’auteur en 1920 ; c’est le succès car il ne glose pas sur la morale, il décrit au ras du terrain. Il transforme son Journal en œuvre littéraire en y incorporant des lettres échangées avec sa famille et des chroniques, le tout retouché par le recul du temps. Il n’est pas théoricien, peu politique, il est avant tout écrivain voyageur ou combattant, opérant une symbiose de sa pensée avec la vie qu’il mène. Il subsistera désormais d’articles et de livres.

Pour lui, l’homme se révèle dans la guerre (comme dans tous les événements exceptionnels) ; ses instincts les plus primitifs sont sollicités, ses passions les plus débridées – à sa raison de résister et de savoir établir des digues pour canaliser cette formidable énergie qui peut – sinon – vous transformer en bête. L’héroïsme n’est jamais loin de la férocité, telle est la nature humaine malgré les couches de vernis civilisateurs de la culture et de l’éducation. La guerre est une expérience limite.

Il n’y a pas, comme chez les fascistes, d’esthétisme de la guerre chez Jünger ; il s’agit pour lui d’explorer le tréfonds de cette force vitale qui réside en chacun. Seule cette énergie humaine créatrice peut contrer le règne de la machine. Né en 1895, le jeune Ernst voit se développer en accéléré la locomotive et l’auto, le canon automatique et le char, le fusil mitrailleur et les avions. La guerre bureaucratise les comportements sur le modèle hiérarchique de l’armée ; elle change l’humain en robot fonctionnaire. Comment s’étonner que l’habitude de fonctionner machinalement n’aboutisse à l’appareil des camps et à la destruction de masse du nazisme après le goulag du communisme ? La guerre totale préfigure l’Etat totalitaire et le nihilisme amoral du chacun pour soi. La technique du XXe siècle se heurte à l’humanisme du XIXe siècle – et la modernité l’emporte souvent pour le pire plus que pour le meilleur, dans la jeunesse de Jünger. « Science sans conscience… » méditait déjà Rabelais.

L’homme forcé à être soldat devient un « Travailleur ». La chair à canon de l’armée devient une chair à fabrique des usines et une chair à fonctionner des bureaux. L’être de chair n’est plus qu’un rouage mécanique de la technique, dépossédé de son humanité par le fonctionnement, le règlement, le politiquement requis. La mobilisation est totale, en 14 comme en 33… La seule façon de résister est le quant-à-soi, la réserve personnelle, la marge d’initiative que l’on peut prendre dans les limites tolérées. Ernst Jünger devient réfractaire. Nationaliste en raison de ce traité de Versailles inique qui humilie sa patrie par ressentiment de la France, directif en raison de la crise économique séculaire venue des financiers américains qui ruine les gens par l’inflation galopante, il devient responsable d’un corps franc de Saxe en 1923, mais pour un mois seulement ; il est déçu par l’absence d’énergie des adhérents qui attendent tout du groupe et ne donnent rien d’eux-mêmes. Plus révolutionnaire conservateur que xénophobe, il refusera par trois fois d’adhérer au nazisme et d’en être un député. Il n’a jamais été conventionnel ni bon élève ; enfant, il détestait l’école. Ami avec Ernst von Salomon et Carl Schmitt mais aussi avec Bertold Brecht, il retouchera les préfaces de ses œuvres lors de leurs rééditions pour en gommer les traits nationalistes qui pourraient servir aux nazis. Il écrira même Sur les falaises de marbre, roman à clé antitotalitaire qui dénonce dans le Grand forestier l’image que veulent se donner Goering et Hitler, comme Staline.

Il rencontre sa première femme lorsqu’elle a 16 ans et l’épouse deux ans plus tard. Ils auront deux garçons, Ernstel, né trop tôt en 1926 – il sera tué en 1944 par un partisan italien après avoir été obligé de s’engager parce qu’il avait tenu des propos anti-hitlériens – et Alexander, né en 1934, qui deviendra médecin et lui donnera deux petits-enfants, une fille et un garçon.

En 1940, Ernst Jünger est mobilisé comme capitaine et fait la campagne de France avant d’être nommé à l’état-major à Paris. Il y rencontre l’intelligentsia des lettres françaises : Guitry, Drieu, Gallimard, Cocteau, Morand, Céline, Giraudoux, Jouhandeau, Léautaud, Paulhan… Pour lui, cette fois, la guerre est une aventure intérieure ; il est trop vieux pour l’aventure combattante et la défaite éclair des armées françaises, mal préparées, mal commandées et au moral dans les godillots n’est guère une guerre… Il tient toujours son Journal, qu’il publiera après-guerre sous le titre de Jardins et routes, loin des orages et plus dans l’observation. Il a reçu de son père une panoplie d’entomologiste à 13 ans et il a longtemps écumé les prés et les bois avec son frère le plus proche, Friedrich. Il observe ainsi les hommes, comme détaché, soucieux avant tout de réalité exacte. Ce qui rend son témoignage précieux pour les petits détails véridiques.

La Seconde guerre mondiale après la Première est pour Jünger comme le Nouveau testament après l’Ancien ; il se rapproche du christianisme, non par croyance – il reste plutôt agnostique – mais par respect pour l’institution de l’Eglise, phare stable dans le totalitarisme nihiliste du temps. Le 7 juin 1942, lorsqu’il croise pour la première fois en France deux jeunes filles arborant l’étoile juive, il se sent honteux de porter l’uniforme allemand. On ne peut contrer la Barbarie que par des règles morales. Son exaltation de jeunesse pour l’énergie se mue en éthique de la liberté. C’est la seule voie offerte à l’individu pour se défendre de la masse.

Il créera ainsi dans Eumeswil le personnage de l’Anarque, réfractaire au profond de lui-même, proscrit social s’il le faut, ayant recours aux forêts. Il aime à définir ainsi le concept : « L’Anarque est à l’anarchiste ce que le monarque est au monarchiste ». Il règne sur lui-même, il ne suit pas une mode idéologique ou un gourou. Il est nécessaire d’être rebelle, de se réfugier dans une droiture simple lorsqu’on est au cœur des ténèbres. Proche des comploteurs contre Hitler autour du comte von Stauffenberg en juillet 1944, il n’est pas dénoncé et, après avoir été muté comme officier auxiliaire, il est démobilisé pour raison médicale afin d’échapper aux tribunaux nazis. Pour cette raison, il refuse de répondre au questionnaire humiliant des Anglais sur ses activités sous le nazisme, ce qui lui vaut d’être interdit de publication dans les zones occupées d’Allemagne jusqu’en 1949. Le politiquement correct des démocraties est lui aussi un totalitarisme, même s’il est mou.

Jünger s’installe en 1950 avec sa famille à Wilflingen, dans la propriété des Stauffenberg, où il demeurera jusqu’à sa mort. Il publie régulièrement son Journal, de La cabane dans la vigne, jusqu’à Soixante-dix s’efface. Le président de la RFA Theodor Heuss vient lui rendre visite en mai 1953, le chancelier Helmut Kohl en 1985, le président Mitterrand en 1993 – après l’avoir reçu à dîner à l’Elysée en 1984. Il reçoit la bénédiction du pape Jean-Paul II en 1990 pour La Paix, apologie d’un monde réconcilié dans l’humain. Sa femme Greta meurt d’un cancer en 1960 et Ernst de remarie avec Liselotte son infirmière – qu’il appelle le Taureau – en 1962. Il écrit, il voyage, il donne des conférences. Il meurt en 1998 dans son sommeil.

Ce que j’aime en Ernst Jünger est cette liberté personnelle qu’il a su conserver dans les orages, depuis l’énergie intérieure qui le pousse très jeune vers l’aventure et lui permet de résister à la guerre de matériel jusqu’à ce quant à soi de la maturité, préservé malgré toutes les propagandes et les chantages civiques des Etats. Il a su garder cette faculté de penser par soi-même, ce goût de l’observation détaillée des choses et des êtres, cet amour de l’expression pour rendre compte de son expérience personnelle de la vie. Il est pour moi un exemple, par-delà les conjonctures, d’être humain vraiment réalisé.

Commentaires récents