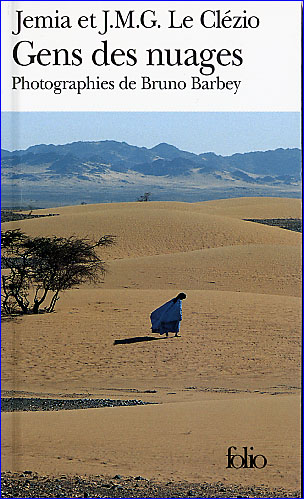

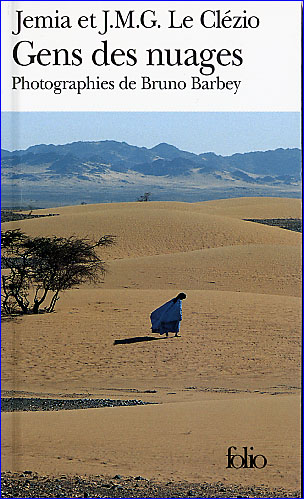

Autant ‘L’Africain’ était retour à l’enfance de Jean, Marie, Gustave, autant ‘Gens des nuages’ remonte aux origines familiales de sa femme, Jemia. Ce livre de voyage, paru initialement chez Stock, est le « compte-rendu d’un retour aux origines ». L’auteur a épousé une fille du désert, descendante de ces ‘gens des nuages’ qui cherchent l’eau pour leurs troupeaux, quelque part dans l’extrême sud marocain. Le voyage du couple est un périple à remonter le temps : d’abord celui de la tribu des Ouled Khalifa, d’où vient Jemia ; ensuite celui des origines de la civilisation, dans cette vallée saharienne où l’eau et le vent ont formé un creuset de rencontres humaines.

Les étapes initiatiques de ce petit livre de 150 pages, illustré de 16 photos couleur des lieux qui donnent vie au texte et supportent l’imagination, sont un délice pour qui aime les voyages mais préfère rester au coin de sa cheminée, un chat sur les genoux et un verre à proximité. Cela commence par un passage, celui du Draa, pour culminer au Tombeau du saint, créateur de tribus, avant de se poursuivre jusqu’à la Voie – celle de l’éternité. Six chapitres précédés d’un prologue et suivis d’un épilogue, six étapes d’un approfondissement de soi.

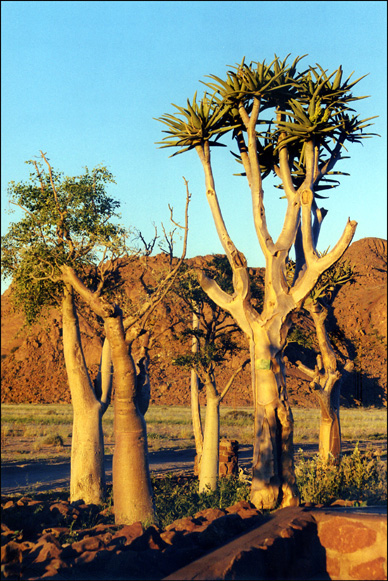

« Il n’y a pas de plus grande émotion que d’entrer dans le désert » p.37 L’auteur en a écrit tout un livre, qui l’a rendu accessoirement célèbre, dans les années 80. Il s’est inspiré de l’histoire de sa femme, des légendes racontées par la grand-mère, des récits des voyageurs français, espagnols et anglais du temps. C’est par le plateau de Gadda, dans l’ex Rio de Oro au sud du Maroc, que le couple pénètre le désert « sans fin, monotone, presque sépulcral, d’une beauté hors de la mesure humaine » p.38. L’impression est d’être « près du socle du monde », au ras de la roche ferrique qui forme le cœur de la planète, envahi sans limites par la lumière du soleil.

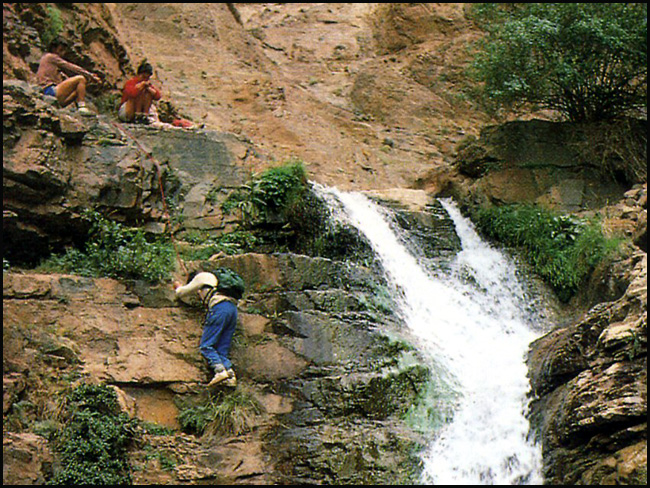

Le socle est aussi la matrice : « les grandes civilisations qui ont éclairé le monde ne sont pas nées au paradis. Elles sont apparues dans les régions les plus inhospitalières de la planète, sous les climats les plus difficiles (…) Ce ne sont donc pas les hommes qui ont inventé ces civilisations. Ce sont plutôt les lieux, comme si, par l’adversité, ils obligeaient ces créatures fragiles et facilement effrayées à construire leurs demeures » p.56. La Saguia el Hamra est l’un de ces lieux, « une coupure dans le désert ». L’auteur rêvait enfant sur les livres d’aventure, de la fiction d’H.G. Wells aux récits de René Caillé et aux reportages du ‘Journal des voyages’. « Quand il avait treize ans, à la suite d’un voyage au Maroc, encore sous protectorat français [probablement en 1961], il avait écrit une sorte de roman d’aventures dans lequel un cheikh vêtu de blanc, venu du désert, se battait farouchement contre les Français et, vaincu par le nombre, retournait vers le Sud, vers un pays mystérieux où s’étaient regroupés les nomades insoumis. Ce pays était la Saguia el Hamra, le dernier lieu inaccessible… » p.58 Jean, Marie, Gustave parle de lui à 13 ans à la troisième personne. Il avait déjà en prototype, à cet âge pubertaire, le roman de son succès, la prescience de sa seconde épouse. « Il se pourrait que le devenir des hommes, fait d’injustice et de violence, ait moins de réalité que la mémoire des lieux, sculptée par l’eau et par le vent » p.69.

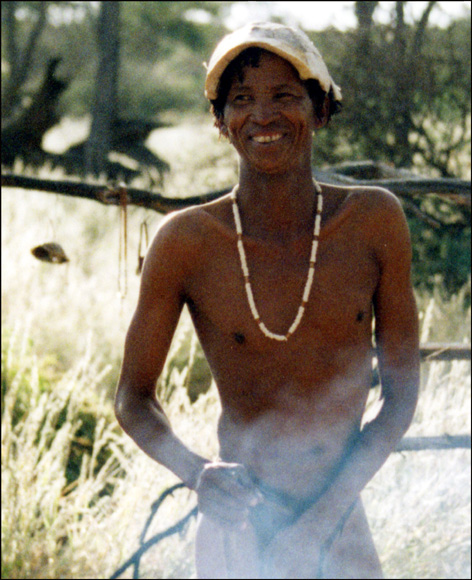

Le moment culminant du périple est le tombeau de Sidi Ahmed el Aroussi entouré des sept Saints. Sidi Ahmed fédéra les nomades pour en faire un peuple d’équilibre vivant de peu, « entre la parole divine et la justice humaine. Et l’amour de l’eau et de l’espace, le goût du mouvement, le culte de l’amitié, l’honneur et la générosité. N’ayant pour seuls biens que leurs troupeaux » p.74 Un idéal d’homme leclézien. « La seule réussite des Arabes fut de donner une cohérence mystique à des peuples entre lesquels le fabuleux était l’unique ciment » p.72 C’est de la lumière du soleil et des étoiles que vient la force, c’est du désert que vient la sobriété, l’obstination, la patience, « apprendre à vaincre sa peur, sa douleur, son égoïsme » p.95 « Mais ce sont les yeux des enfants qui sont les vrais trésors du désert. Des yeux brillants, clairs comme l’ambre, ou couleur d’anthracite dans des visages de cuivre sombre. Éclatants aussi leurs sourires, avec ces incisives hautes, une denture capable de déchirer la chair coriace accrochée aux os des vieilles chèvres » p.97 Une beauté de diamant, une joie de source, une opiniâtreté à la mesure de la vitalité exigée du désert : Le Clézio raccourcit en une phrase toute l’admiration qu’il a pour cet animal humain en sa force première.

Il retrouve en cela l’élan des philosophes des Lumières, qui pensaient retrouver le socle humain dans le Sauvage, que la sentimentalité du temps croyait « bon ». Et cela à la suite de Tacite, qui voyait dans les Germains des forêts outre-Rhin ces humains vigoureux et sains qui donnaient un exemple moral aux Romains de la décadence. Après les Grecs, qui définissaient leur idéal d’homme par rapport aux borborygmes et à l’efféminé des « barbares ». « Les femmes du Sahara donnent tout. Elles transmettent aux enfants la leçon du désert, qui n’admet pas l’irrespect ni l’anarchie ; mais la fidélité au lieu, la magie, les prières, les soins, l’endurance, l’échange » p.104. Le Clézio se veut de ce genre d’homme, socle de l’humaine humanité au-delà des ethnies. Ce pour quoi il touche à l’universel.

Il retrouve en cela l’élan des philosophes des Lumières, qui pensaient retrouver le socle humain dans le Sauvage, que la sentimentalité du temps croyait « bon ». Et cela à la suite de Tacite, qui voyait dans les Germains des forêts outre-Rhin ces humains vigoureux et sains qui donnaient un exemple moral aux Romains de la décadence. Après les Grecs, qui définissaient leur idéal d’homme par rapport aux borborygmes et à l’efféminé des « barbares ». « Les femmes du Sahara donnent tout. Elles transmettent aux enfants la leçon du désert, qui n’admet pas l’irrespect ni l’anarchie ; mais la fidélité au lieu, la magie, les prières, les soins, l’endurance, l’échange » p.104. Le Clézio se veut de ce genre d’homme, socle de l’humaine humanité au-delà des ethnies. Ce pour quoi il touche à l’universel.

Tbeïla, le Rocher secret perdu dans le désert, est un lieu de légende pieuse. « C’est ici que Sidi Ahmed el Aroussi a touché terre après avoir été transporté dans les airs depuis Tunis, ou Marrakech, par un génie » p.114 Le lieu est de pèlerinage, un monument naturel incongru au milieu de la plaine. « Quand on arrive au sommet du Rocher, il s’agit bien d’une émergence. Tout d’un coup, on est frappé par le vent et la lumière, suffoqué, aveuglé comme un oiseau sorti d’une grotte » p.122 L’auteur parle bien de cet éblouissement des sens qui prépare à la foi. « Ici, nous avons tout à apprendre » p.126. La vie même de Sidi Ahmed est celle d’un proche de Dieu, maître du soufisme. « Ce n’est pas par les armes que les maîtres soufis luttent contre le mal, c’est par la puissance de leur verbe, par l’exemple de leur pureté, par la force de leur sacrifice » p.139 Le Clézio retrouve au désert la nudité et le silence « où, parce qu’il n’y a rien qui vienne troubler les sens, l’homme peut se sentir plus près de Dieu (comme le sera Charles de Foucauld dans le Hoggar) » p.139. Je l’ai ressenti aussi, face aux rocs rouges de l’Assekrem.

D’où cette leçon tirée du voyage : « Ce qui caractérise la vie des nomades, ce n’est pas la dureté ni le dénuement, mais l’harmonie. C’est leur connaissance et leur maîtrise de la terre qui les porte, c’est-à-dire l’estimation exacte de leur propres limites » p.147. Toute une morale pour les Occidentaux humanistes et vaguement écologistes qui veulent changer le monde. Un idéal parfois bien mal incarné, mais chez Le Clézio une belle leçon d’observation humaine !

Un petit livre à lire en complément de ‘Désert’, si vous avez aimé.

Le Clézio, J.M.G. & Jemia, Gens des nuages, photographies de Bruno Barbey, 1997, Folio 2008, 151 pages, 5.7€

Tout Le Clézio chroniqué sur ce blog

Commentaires récents