Zarathoustra poursuit ses anathèmes contre les fausses valeurs et les faux valeureux de son siècle et de son pays. Il s’en prend aux « sages illustres », réputés avoir de la sagesse et célébrés pour cela. Mais ces faux maîtres ne sont pas ce qu’ils paraissent : « Vous avez servi le peuple et la superstition du peuple, vous tous, sages illustres ! – mais vous n’avez pas servi la vérité. Et c’est précisément pourquoi l’on vous a vénérés ». Les faux sages agitent l’illusion qui plaît au peuple, pas la vérité toute nue ; il couvrent le vrai, trop douloureux, d’un voile pudique qui l’atténue ou le travestit.

Qui sont les « sages illustres » de Nietzsche ? Ceux de son temps avant tout, Rousseau, Kant, Hegel, Marx, mais pas seulement. D’antiques « sages » n’en sont pas à ses yeux : Platon et son illusion du ciel des Idées, Jésus et son illusion d’autre monde et de valorisation de l’esclave. L’illusion d’un Dieu, de l’esprit détaché de la chair et de « l’âme » qui survit au corps, d’un au-delà, du sens de l’Histoire, de l’égalité réelle de tous les hommes, de la volonté générale, de la démagogie politique, du tyran qui sait tout. Il s’agit, encore et toujours de flatter la populace, son ressentiment contre tout ce qui la dépasse, d’aller dans son sens, de la caresser dans le sens du poil – de l’endormir.

« Mais celui qui est haï par le peuple comme le loup par les chiens : c’est l’esprit libre, l’ennemi des entraves, celui qui n’adore pas et qui habite les forêts », ou les déserts, ou les hautes montagnes, ou qui va loin sur la mer – enfin tous ces lieux où l’on est seul et où l’on peut se retrouver soi-même et penser soi, sans les parasites de la famille, du milieu et de la société. L’esprit libre sait que le peuple n’a pas raison mais préfère penser en meute, au degré zéro de la foule sentimentale et apeurée. « Car la vérité est là où est le peuple ! Malheur ! Malheur à celui qui cherche ! – ainsi a-t-on toujours parlé. » L’Église a ainsi dominé la pensée et lancé ses inquisiteurs contre tous les hérétiques, ceux qui ne pensaient pas comme le Dogme. Avant les communistes, armés de la bible de Marx qui expliquait le capital, l’économie et toute l’histoire par la domination. Avant les fascistes et nazis qui faisaient du Peuple un nouveau Dieu qui était resté sain, immuable, vrai contre les politiciens faux et corrompus. Oh, ne nous gaussons pas de ces arriérés, jusque dans les années 1950 l’Église catholique a vilipendé les recherches qui ne convenaient pas à leur décence, et les églises protestantes américaines ne cessent de renier encore aujourd’hui la rotondité de la Terre ou l’évolution des espèces. Quant au Peuple divinisé, tous les démagogues d’extrême-droite, de Trump à Poutine, en passant par Zemmour et tous les Le Pen, y croient et l’agitent pour se justifier. Voix de Dieu, voix du peuple, telle est l’inversion des valeurs.

Les faux sages ont « voulu donner raison à [leur] peuple dans sa vénération. (…) Endurants et rusés, pareils à l’âne, vous avez toujours intercédé en faveur du peuple. » Or vénérer n’est pas chercher la vérité. Celle-ci n’est pas une croyance mais une inlassable curiosité suivie d’expériences, d’essais et d’erreurs qui dérangent, mais avec une méthode qui permet de poser quelques lois de la nature qui permettent de mieux la comprendre. Lois révisables par l’avancée de la connaissance, mais cumulables comme la géométrie se cumule avec la gravitation, et celle-ci avec la relativité générale. Une recherche scientifique qui est comme la vie, en perpétuel devenir. Mais que peut vouloir « le peuple » de telles billevesées qui le dépassent ? Il veut ne pas être dérangé, il veut Dieu et la Croyance car c’est plus confortable, ça répond à tout, ça permet de rester au chaud dans « la communauté ».

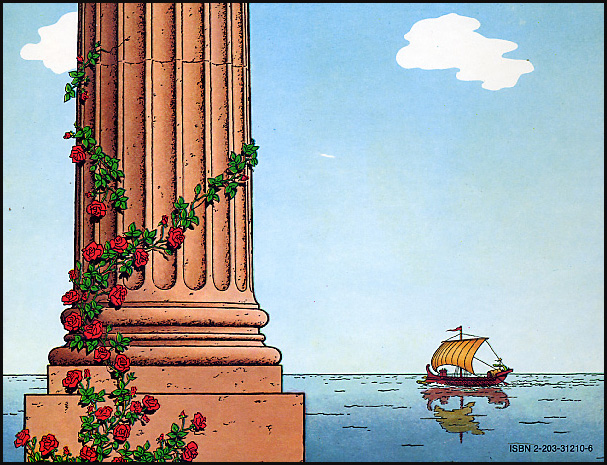

« Véridique – c’est ainsi que j’appelle celui qui va dans les déserts sans Dieu, et qui a brisé son cœur vénérateur. » Le véridique n’est jamais satisfait, il n’étanche jamais sa soif, il ne se repose pas « car où il y a des oasis, il y a aussi des idoles » – le chercheur-professeur Raoult a cherché jusqu’à en être lassé et, imbu de lui-même, a sacrifié à une intuition personnelle, son idole, pour croire et faire croire que la chloroquine traitait le Covid qui n’était qu’une grippette. « Libre du bonheur des serfs, délivrée des dieux et des adorations, sans crainte et terrifiante, grande et solitaire : telle est la volonté du véridique ». Si les derniers termes pouvaient s’appliquer au professeur Raoult, aucun des premiers ! Il adorait qu’on l’adule, il jouissait du bonheur de sa réputation, il avait besoin des médias et de la ville. « C’est dans le désert qu’ont toujours vécu les véridiques, les esprits libres, en maîtres du désert ; mais dans les villes habitent les sages illustres et bien nourris – les bêtes de somme. » On pourrait en dire autant du caïman émérite Badiou à Normale Sup, et de tant d’autres sages du peuple ou gourous des intellos.

Nietzsche ne leur en veut pas mais ils restent pour lui toujours « des serviteurs et des êtres attelés », « grandis avec l’esprit et la vertu du peuple », donc incapables de s’élever. De bons serviteurs, fonctionnaires de la pensée de masse, mais pas chercheurs de vérité. Car on ne trouve que ce que l’on cherche, et si l’on cherche pas plus loin que le bout de son nez et qu’on reste dans l’opinion commune, on ne risque pas de découvrir grand-chose. Ce pourquoi Poincaré, qui avait les connaissances mathématiques suffisantes mais restait bien conventionnel, n’a rien vu de la relativité que le fantasque Einstein a découvert. Lui a su penser autrement, faire un pas de côté, explorer des voies non balisées. « Le peuple ne sait pas ce qu’est l’esprit ». Il cherche le confort, pas ce qui remet en cause et fait souffrir ; il cherche la croyance, toute faite, totale et collective, plutôt que de penser autrement, dans la solitude glacée hors du troupeau.

(J’utilise la traduction 1947 de Maurice Betz au Livre de poche qui est fluide et agréable ; elle est aujourd’hui introuvable.)

Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, 1884, traduction Geneviève Bianquis, Garnier Flammarion 2006, 480 pages, €4,80 e-book €4,49

Nietzsche déjà chroniqué sur ce blog

Commentaires récents