Sorti avant l’ère Trump, ce film montre la schizophrénie américaine : d’un côté le repli archaïque sur sa ferme autarcique ; de l’autre la fascination pour la technologie et les étoiles.

Cooper (Matthew McConaughey), un ingénieur ex-pilote de navette de la NASA, s’est reconverti en planteur de maïs dans la ferme familiale mais n’a de cesse que de réparer les égreneuses et de suivre un drone de surveillance jusqu’à le faire se poser. Il a toujours son père mais sa femme est morte d’une tumeur au cerveau que la médecine n’a pas su détecter à temps. Car « la science » a été délaissée et même l’épopée lunaire des missions Apollo sont désormais caviardées dans les manuels scolaires. Le politiquement correct veut qu’elles n’aient été qu’une mise en scène destinée à pousser l’Union soviétique à se ruiner pour faire pareil. C’est exactement ce que prône une majorité de trumpiens, fermiers ignares haineux de tout ce qui dépasse leur niveau basique des trois B (bite, bière, baston) et qui voient un complot dans tout ce qui en sort.

Le climat s’assèche et des tempêtes de poussière empêchent régulièrement toute vie normale tandis qu’elles font crever le maïs. Je m’étonne d’ailleurs que cette référence au Dust Bowl des années 30 montre en même temps des champs de maïs très verts : chacun sait que le maïs demande beaucoup d’eau – et la sécheresse qui cause les tempêtes de poussière est incompatible avec ce genre de plante. Mais cela permet un beau décor et une action prenante en pick-up V8 sans rien voir, pilotée par Tom le gamin de 15 ans (Timothée Chalamet) tandis que le père est obnubilé par le drone qu’il tente de capturer.

Mais la poussière a du bon. Alors que le père ramène ses enfants des écoles où le directeur de Tom lui barre l’accès à l’université au prétexte que le pays a besoin de fermiers producteurs de nourriture et pas d’ingénieurs, et où l’institutrice de Murphy, sa fille de 10 ans (Mackenzie Foy), blâme son affirmation non politiquement correcte que les hommes sont bien allés sur la lune, la poussière dessine des raies dans la chambre où la fenêtre a été laissée ouverte. La fillette croit aux fantômes : ils poussent des livres dans la bibliothèque, formant des espaces comme des traits et des points en morse. Mais Cooper, au vu des lignes de poussière, en déduit qu’il s’agit plutôt d’un langage binaire. La gravitation permet une forme de communication avec une intelligence.

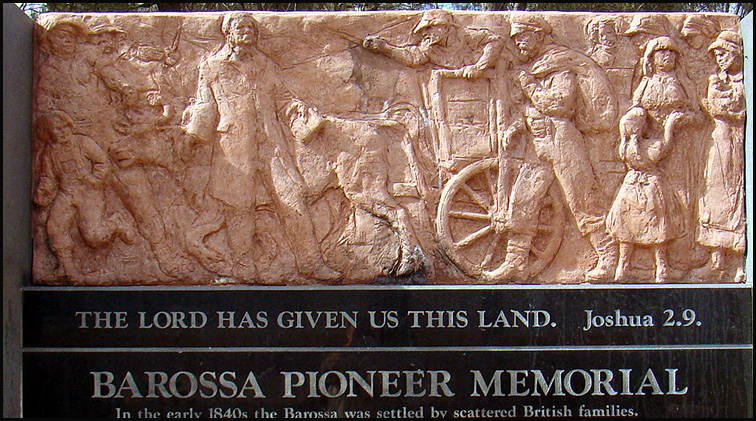

Traduites ainsi, les lignes donnent des coordonnées GPS. Lorsque le père s’y rend, avec sa fille qui s’impose dans la voiture, les deux découvrent une base secrète de la NASA, inconnue du grand public ignare et hostile. Une certaine écologie réactionnaire veut en effet revenir à la ferme des débuts et rester en « paradis » sans plus jamais bouger, espérant que le Seigneur les épargnera. Ce n’est pas le cas des meilleurs scientifiques rescapés du tournant bigot. Eux veulent sauver l’humanité, du moins son avenir, en cherchant une planète habitable dans l’espace. Il faudrait au moins mille ans de voyage, rétorque Cooper, mais non affirme John Brand (Michael Caine) qui fut autrefois son professeur : un trou de ver a surgi près de Saturne il y a quelques décennies et permet probablement de passer dans une autre partie de l’univers par un raccourci. Ce trou hypothétique de la physique relie deux feuillets distincts de l’espace-temps : trou noir qui absorbe d’un côté, trou blanc qui expulse de l’autre.

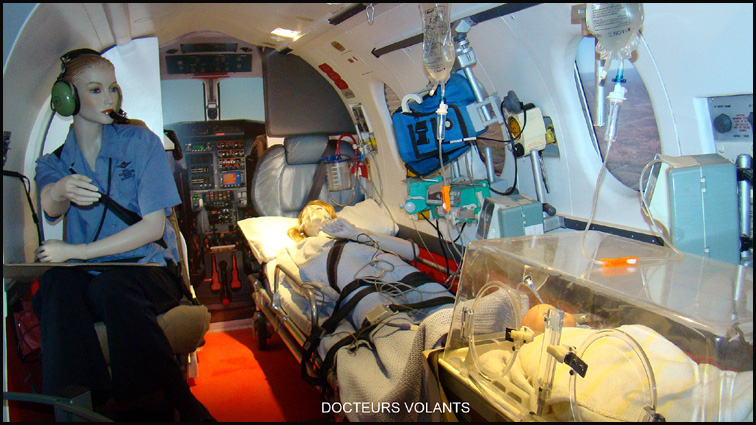

Brand mandate Cooper comme pilote pour une expédition destinée à trouver cette planète favorable à la vie humaine. Plusieurs expéditions sont déjà parties sonder mais aucune n’est revenue, envoyant seulement quelques données. La Terre va s’appauvrir et l’humanité est condamnée à échéance d’une génération. D’où deux plans : le plan A est le vaisseau spatial Endurance que va piloter Cooper pour trouver la bonne planète et l’ensemencer d’humains via les couveuses qui emportent des embryons au patrimoine génétique diversifié ; le plan B est l’envoi d’une véritable station spatiale qui permettrait d’emporter une grande part de l’humanité actuelle vers les planètes. Mais le B, s’il est plus humaniste, est aussi trop ambitieux : pour l’instant, l’équation pour faire passer un tel vaisseau via la gravitation n’est pas résolue.

Hanté par les étoiles et résolu à ne pas s’enterrer dans la vie de fermier, Cooper accepte la mission, malgré sa fille de 10 ans qui le supplie de rester, arguant même que « le fantôme » a tracé les lettres STAY (reste) au travers des livres sortis des rayons. Tom et Murphy sont confiés au beau-père (John Lithgow) et le pick-up V8 entre les mains du fils, ravi. Seule Murphy en veut à son père de l’abandonner. Elle n’aura de cesse, en grandissant, de chercher ses traces via la science tandis que son frère se contentera de la ferme où il produit des plantes qui meurent et des fils qui s’affaiblissent. Une inversion des rôles typique de l’époque féministe aux Etats-Unis : la fille dynamique et scientifique, le garçon conservateur et producteur.

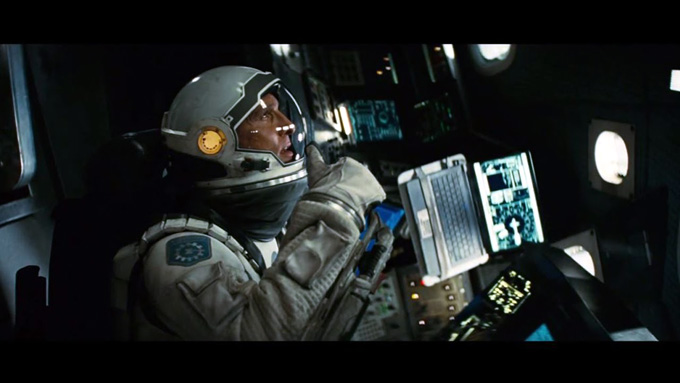

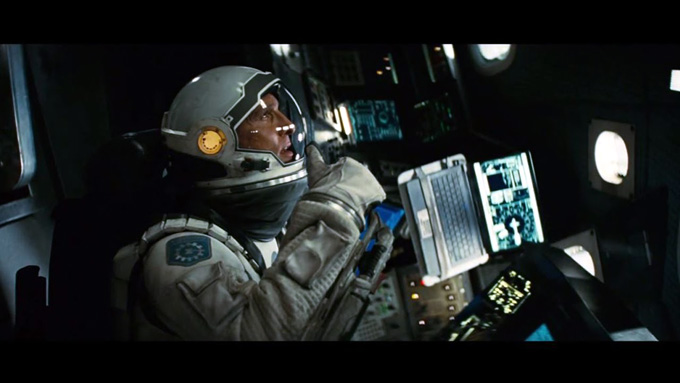

La relativité change les âges relatifs dans l’espace ; Cooper reste jeune tandis que ses enfants vieillissent. La mission ne se passe pas sans incidents. L’équipage de quatre, plus le robot TARS, met deux ans à rejoindre Saturne et le trou de ver. Après, c’est l’inconnu. Amélia Brand (Anne Hathaway), fille du professeur, et les astronautes Romilly (David Gyasi) et Doyle (Wes Bentley) plongent dans le trou avec Cooper et assistent à une déformation d’espace-temps. Amelia aura même la sensation d’avoir serré la main d’un « être » en tendant le bras.

La première planète signalée comme pouvant abriter la vie est très proche du trou noir surnommé Gargantua et l’atterrissage est délicat, mettant en jeu tout le talent du pilote. Mais la planète est entièrement couverte d’eau, que des vagues gigantesques parcourent. La mission précédente s’est crashée et seuls des débris subsistent. Amelia manque de compromettre la suite en voulant absolument rapporter une boite noire alors que la vague arrive au galop. Elle n’a que le temps de regagner la navette avec le robot alors que Doyle, trop lent, y reste.

Il faut alors explorer une autre planète possible. Amélia, amoureuse d’Edmunds, développe une théorie sur l’amour transcendant le temps et l’espace pour qu’ils choisissent cette planète possible. Mais Cooper a envie de garder du carburant pour revenir sur terre, selon ce qu’il a promis à ses enfants et Romilly ne croit guère à la planète Edmunds. L’Endurance se dirige donc vers la planète Mann. Celui-ci (Matt Damon), ne gardant plus espoir de revoir un humain, s’est mis en hibernation dans son sarcophage et l’équipage le réveille. La planète est belle mais aride et glacée. Y aurait-il quelque part un sous-sol avec moins d’ammoniaque dans l’air ? Mann l’affirme (à l’aide de fausses données) et convie Cooper à explorer le coin. Il tente alors de le tuer pour ne pas qu’il revienne sur terre. Pour lui, « la mission » est de sauver l’humanité future et pas celle au présent ; il veut donc ensemencer sa planète avec les embryons pour ne plus être seul. Ce plan B est d’ailleurs le seul auquel le professeur Brand ait cru, il l’avoue à Murphy devenue adulte et chercheuse à ses côtés. Pour résoudre l’équation de la gravitation, il lui faudrait des données quantiques d’un trou noir, inaccessibles depuis la terre.

Sauvé in extremis pour l’action, Cooper décide de rentrer, malgré Mann qui tente de prendre le contrôle de la navette et qui a tué Romilly par robot piégé. Son arrimage échoue et il est expulsé dans l’espace tandis que le vaisseau est endommagé. Ce qui oblige les deux astronautes restants, Cooper et Amelia, à tenter de rallier la planète Edmunds avec très peu de carburant. Cooper parie alors de se faire attirer par le trou noir afin de profiter d’un effet catapulte. Pour alléger le vaisseau, il largue le robot TARS puis sa propre navette, se sacrifiant pour laisser Amelia seule dans le vaisseau accomplir la mission. Le spectateur un peu averti de physique notera les tuyères crachant le feu et les explosions dans l’espace – pourtant sans air…

Sa navette se disloque, conduisant à son éjection. Cooper se retrouve alors dans un cube à quatre dimensions, un tesseract, d’où il aperçoit la chambre de sa fille au travers des livres de la bibliothèque. C’est bien lui qui communique, par un paradoxe de l’espace-temps, ces mystérieux signes gravitationnels du « fantôme » via un infini de chambres à différentes époques. Il peut ainsi transmettre à Murphy adulte (Jessica Chastain) les données quantiques du robot TARS, rescapé de l’espace, afin de résoudre la fameuse équation. Il le fait grâce à la petite aiguille de la montre qu’il lui a laissée en partant, les battements de l’aiguille formant des lettres en morse.

La fin est happy à l’américaine, comme on peut s’y attendre : la science sauve l’humanité asservie par les superstitions écologiques. Cooper se trouve lâché du tesseract et, via le trou de ver, est recueilli par une station humaine Cooper, flottant près de Saturne avec le robot TARS, après avoir serré brièvement la main d’Amelia dans un passé récent. Il assiste à la mort de Murphy, devenue bien vieille, puis vole une navette pour rejoindre Amelia qui a trouvé la bonne planète.

Les « fantômes » n’existent pas, seulement des explications rationnelles qu’on ne peut encore élaborer. Ce n’est pas le repli sur la tradition qui sauve l’humanité mais bien la curiosité de la recherche. L’amour transcende le tout car il fait se mouvoir pour les autres. Le trou de ver n’est pas apparu par hasard, l’humanité future, partie vers les étoiles, l’a placé là dans un repli d’espace-temps.

Entre science-fiction très au fait des nouveautés astrophysiques et message politique et moral à l’humanité en train de sombrer dans le trumpisme régressif, Interstellar est un film optimiste où les relations père-fille sont explorées autant que les étoiles.

DVD Interstellar, Christopher Nolan, 2014, avec Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine, Casey Affleck et Matt Damon, Warner Bros 2015, 2h42, standard €6.00 blu-ray €7.52

Commentaires récents