Roman éneaurme, comme disait Flaubert, roman mythologique qui peut se lire au premier degré mais en perdant beaucoup de son suc. Nous sommes dans l’histoire et dans la psychologie, dans le social et dans le signe – nous sommes à l’orée des années 1970 où tout devient possible, après mai 68 ; où tout est remis en cause de l’univers bourgeois ; où tout est sémiotique avec Roland Barthes, René Girard, Jacques Lacan, Roland Jacobson, Bruno Bettelheim…

Nous avons donc Abel Tiffauges dont le nom est celui du fief du violeur en série Gilles de Rais, saisi dès l’enfance comme enfant martyr de ses camarades pré virils qui l’appellent Mabel comme une fille, et protégé par Nestor, un pervers obèse de son âge dans le pensionnat catholique Saint-Christophe. Lequel Abel, grandi et devenu géant malgré un petit zizi (microgénitomorphe) et un entonnoir sternal comme Michel Tournier (p.114), s’établit mécanicien faute de capacités intellectuelles, et voyeur photographe pour capturer la beauté d’enfance à laquelle il reste accroché. S’il échappe au renvoi du collège à cause d’un incendie, il échappe à la prison pour un viol de fillette qu’il n’a pas consommé à cause de la déclaration de guerre. Pension, armée française, camp de prisonnier allemand, il est remarqué par un garde-chasse de Goering puis est envoyé à la forteresse de Kaltenborn (source froide), en Mazurie aux confins de la Prusse-Orientale, terre de forêts et de marais, où sont dressés à l’art militaire en Napola l’élite aryenne du Reich entre 12 et 18 ans.

Très vite, les 16 à 18 ans sont envoyés au front, Abel étant chargé de recruter d’autres 11 à 13 ans aux alentours sur son grand cheval noir qu’il a nommé Barbe-Bleue (surnom de Gilles de Rais). Il joue au Roi des Aulnes du poème de Goethe, mis en musique par Schubert, cet elfe des marais rusé qui ensorcelle et s’empare des enfants pour en jouir, malgré la pauvre rationalité de déni par leur père, inapte à les protéger. Mais la guerre avance, avec sa démesure, l’ogre Hitler dévore les enfants allemands au rythme du rouleau compresseur soviétique, et les 400 Jungmannen de Kaltenborn mourront les armes à la main, les trois plus beaux empalés dans un grand cri primal sur les épées de parade – par les soldats communistes ivres de vengeance, croit le lecteur – mais au contraire par les enfants mêmes qui se sacrifient pour réunir l’apha et l’omega, explique Michel Tournier à Gallimard (Lettre de la Pléiade n°59), fin exigée par la mécanique héraldique. Une parodie criarde de Golgotha où les jumeaux roux encadrent un Lothar aux cheveux presqu’argent. Héneaurme, aurait dit Flaubert, qui crucifie de même les lions dans Salammbô et fait apporter la tête tranchée de Oaokannan à la fin du banquet d’Hérodiade. Abel Tiffauges a sauvé un petit Juif affaibli « entre 8 et 15 ans », qu’il portera sur les épaules avant de s’enfoncer lentement dans le marais. Il rejoindra ainsi dans l’éternité mythologique les hommes des tourbières, découverts par les archéologues en ces confins, victimes émissaires sacrifiées à l’âge du bronze pour faire vivre la société.

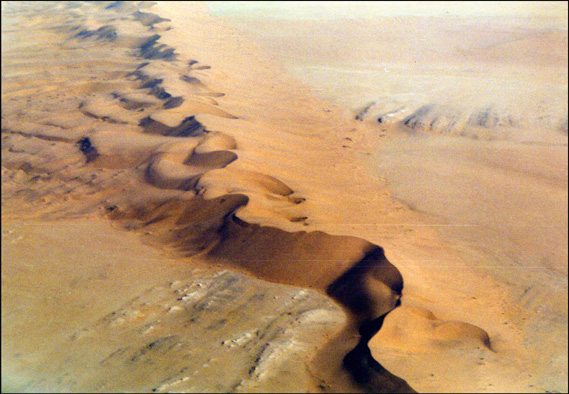

Telle est la trame de ce gros livre en six parties dont la première, jusqu’au tiers du livre, attire peu. L’esclavage de pension et la propension à la scatologie sent trop lourdement sa psychologie freudienne du stade anal (« l’acte défécatoire »). La partie armée française permet déjà l’évasion, Abel s’occupant des pigeons voyageurs aux plumes soyeuses et tendres comme une peau d’enfant. Mais dès qu’il entre en Allemagne, le roman prend tout son charme. Michel Tournier, germaniste depuis l’âge de 9 ans, est incontestablement séduit par les paysages de brumes et de lisières un brin sauvages, par les gens un peu lourds (paysans fiables et avisés, ex-Wandervögels « chantants et enlacés, dépenaillés » p.418, ou gauleiters brutaux et vulgairement parés), par les bêtes (élans, cerfs, aurochs, chevaux) qui vivent comme au premier matin du monde – et par les jeunes garçons blonds aux muscles noueux et à la vitalité joyeuse. Il passera crescendo des pigeons aux gamins avec la même tendresse voyeuriste et caressante, avec le même amour panthéiste (et non génital).

Michel Tournier n’est pas Abel Tiffauges, même si un auteur met toujours de lui dans ses personnages. « Dans mes romans, je n’exprime pas du Tournier, je fais du roman », dit-il volontiers en entretien. Il n’a jamais été pensionnaire, il était trop jeune pour un camp de prisonnier, il n’a jamais été mécanicien ni racoleur de gosses pour école militaire. Ce pourquoi la lecture au premier degré d’un « fou » pédophile et séduit par le nazisme qui « gêne » certains contemporains, n’est pas la bonne. La honte coupable d’avoir laissé se développer le nazisme et la répulsion viscérale pour toute attraction même sublimée envers les moins de 15 ans disent d’ailleurs beaucoup sur notre époque de chochottes, « mal à l’aise » avec tout ce qui sort des normes confortablement puritaines et effarée devant toute violence fondamentale. Les islamistes et autres totalitaires ont de beaux jours devant eux, à terroriser cette faiblesse devant l’inconnu et le profond.

Mais la lecture au premier degré, qui est le fait de la majorité, n’est heureusement pas la seule. Pour bien comprendre, il faut de la culture, denrée rare en notre époque d’éducation « nationale » appauvrie et d’Internet plaçant tout sur le même plan. Le roman est symbolique, irrigué de mythologies à la Roland Barthes, de signes à la structuraliste et de psychologie de masse à la Wilhelm Reich. Embrigadé depuis tout petit en pension, garage, armée et camp, Abel Tiffauges est écartelé entre le nomadisme de son prénom biblique et l’enracinement ogresque de son nom de féodal prédateur, compagnon de Jeanne d’Arc. Ce n’est que par cette lecture que la première partie prend son sens. Abel n’aura de cesse que de procéder à « l’inversion » de toutes les normes d’une société qui cherche toujours à l’enfermer : dans la pension religieuse, dans l’instruction scolaire, dans l’amour conjugal, dans la sexualité hétéro obligatoire, dans le guerrier patriotique, dans le travailleur modèle. S’il couche avec une femme c’est avec « une garçonne », en outre « juive » : ce n’est pas par démagogie pour notre époque, mais par transgression des normes de bienséance bourgeoise avant-guerre. Après le viol dont la fillette qu’il révère l’accuse, alors qu’il ne l’a pas touchée, il fait une croix sur tout ce qui est féminin, « fausse fenêtre » de l’être originel : Adam l’androgyne.

Le garçon impubère représente pour lui comme pour les poètes érotiques de l’Antiquité l’idéal humain, l’espère originaire avant le sexe, « l’enfant de douze ans a atteint un point d’équilibre et d’épanouissement insurpassable qui fait de lui le chef-d’œuvre de la création » p.154. Ce pourquoi il aime enregistrer les voix des écoliers parisiens ou les jeux des jeunes nazis, capturer l’image des corps en mouvement avec l’appareil à objectif « sexe énorme, gainé de cuir » (p.167), palper, mesurer, caresser les peaux duveteuses où roulent déjà les muscles, se vautrer dans les cheveux dorés des gamins récemment tondus, oindre les lèvres gercées, soigner les plaies, faire chanter les poitrines, aligner les torses nus après le sport dans le matin frisquet de Kaltenborn. Cela est sensuel et même érotique, mais sans aucune génitalité. Comme Raspoutine prêchait l’innocence du sexe, il s’agit de la tendresse humaine – et pourquoi un homme en serait-il dépourvu ? Par convention d’une société étriquée de fonctionnaires et de boutiquiers ? Par castration d’une religion impérieuse, qui vise à soumettre les corps aux clercs et les âmes à « Dieu » ? La grande inversion subversive, deux années après mai 68, est là – dans ces pages d’un Michel Tournier de 46 ans. A la suite de Bronislaw Malinowski (La sexualité et sa répression dans les sociétés primitives), d’Herbert Marcuse (L’homme unidimensionnel), d’Alexander Neill (Libres enfants de Summerhill) et de Gilles Deleuze (L’anti-Œdipe). L’auteur est resté toute sa vie vent debout contre le politiquement correct et l’ordre moral.

Christophe, Christo-phoros, le porte-Christ, Porte-Enfant qui fit traverser le fleuve au Fils, est « à la fois bête de somme et ostensoir » p.86. Il se soumet au garçon androgyne et en même temps célèbre l’humanité parfaite, créateur de rites jusqu’au sacrifice. Son désir est inversé en protection. Soulever dans ses bras un enfant est « une extase phorique » une offrande à la vie et à la beauté. L’inverse absolu du sous-officier SS Raufeisen qui marche en bottes de cuir crottées sur « les torses nus, jambes nues » des jeunes garçons à plat ventre dans la neige (p.548). L’innocence est la version positive de son inversion perverse : la pureté. L’innocence est asexuelle, affective, cherchant des relations fusionnelles (les jumeaux atteignant seuls la perfection). Pervers en revanche est l’adulte viril en société : pervers le curé catholique qui cherche les péchés, perverse la justice qui condamne l’amoureux platonique des petites filles qui ne sont pas les siennes, pervers le nazi qui dompte les corps gracieux des jeunes bêtes blondes pour en faire des mâles vulgaires et brutaux, poussés à la force et à la guerre sans espoir.

L’exigence de pureté est toujours une phobie de l’impur, une « gêne » devant le corps de nature, une obsession névrotique envers ses pulsions refoulées. L’islam, « religion de caserne » selon Claude Lévi-Strauss dans Tristes tropiques, a poussé depuis quelques décennies cette névrose paranoïaque de l’impur au paroxysme, contaminant les bobos vaguement réactionnaires sur leur jeunesse brûlée en 68 comme les laïcs chantres de « la Morale ». Mais l’amour n’est pas le sexe, contrairement à ce que croit la psychologie de bazar des magazines pour mémères de vingt ans et plus. L’amour est plus large et plus profond, il n’a nullement besoin du sexe et c’est bien dans l’œil de ceux qui « croient soupçonner » que réside la saleté.

L’auteur passe très vite du Sigmund Freud anal au Wilhelm Reich de la répression de masse du fascisme. Ces deux psychiatres sont juifs, pas d’accord entre eux, mais complémentaires pour analyser ce qui leur est intégralement étranger : le nazisme. Le Surmoi social superficiel ne tient plus dans les périodes exceptionnelles ; ce sont les pulsions refoulées qui font surface : sadisme, lubricité, cupidité, envie (Freud) ; ce refoulement empêche le noyau biologique profond – amour, bonté – de se manifester naturellement (Reich). Le nazisme, variante germanique du fascisme, est le retour d’autant plus brutal du refoulé que la soupape était close après 1918, l’exaltation des pulsions de combat et de mort, de génération et de destruction, l’état de nature de la violence à douze ans. La faute à la société bourgeoise chrétienne qui a trop longtemps refoulé les pulsions, dit Wilhelm Reich, Qu’un être puisse les satisfaire dès l’enfance, elles resteront bénignes, sans pression accumulée ; elles permettront l’épanouissement de l’être fondamental qui est amour envers les autres. Utopie ? Mais qui a rencontrée, autour de 1968, nombre de hippies rousseauistes du gauchisme, aujourd’hui recyclés en écologistes – malheureusement revenus au puritanisme bourgeois.

« Horrible miroir inversé » de Kaltenborn est Auschwitz raconté par le petit Ephraïm à Tiffauges – la race blonde des fils de Caïn sédentaires contre les races nomades des Juifs et Gitans, fils d’Abel, dit l’auteur (p.560). L’unité de l’Adam primitif ou de l’androgyne originel (Tournier a fait une thèse sur Platon) est reconstituée par l’enfant juif perché sur les épaules du géant protecteur des garçons aryens.

Eneaurme à la Rabelais, baroque dans la ligne du romantisme allemand, réaliste ironique à la Céline, ce roman asexuel et amoral subvertit les codes soixantuitards du jouir sans entraves. Mais la nature est-elle morale ? Les profondeurs de la psyché humaines seulement sexuelles ? Le passage de l’enfance à l’âge adulte ne se fait pas sans douleur, qu’il concerne l’individu ou sa société. A cet égard, le contraste entre le pensionnat catholique et la napola nazie est criant, montrant tout l’écart des cultures française et allemande : la règle comme contrainte castrant toute liberté ou la règle comme limite permettant un épanouissement contenu. Abel devra passer par les épreuves, renoncer à être père ou amant ; la société française trop rationaliste devra être vaincue par les bêtes blondes avant de se régénérer ; le peuple allemand trop chimérique devra passer par l’écrasante défaite pour évacuer les brumes de son inconscient. L’histoire n’est pas une Raison qui se déploie mais une suite de mythes agissants (l’Ogre, l’Androgyne, le massacre des Innocents, l’Apocalypse) ; le roman n’est pas une sèche chronologie sans acteurs mais un réalisme magique ; l’authentique s’appréhende aussi par le grotesque.

Il y a bien des lectures de cette interprétation du Roi des Aulnes, ce pourquoi le roman, prix Goncourt 1970, continue à fasciner les générations : il se vend autour de 40 000 exemplaires par an.

Michel Tournier, Le Roi des Aulnes, 1970, Gallimard Folio 1975, 528 pages, €9.20

e-book format Kindle, €8.99

DVD Le Roi des Aulnes, film de Volker Schlöndorf avec John Malkovich, 1996, Lancaster 2000, €35.00

Les œuvres de Michel Tournier chroniquées sur ce blog

Commentaires récents