L’atmosphère est très venteuse ce matin. Les nuages courent le ciel. Si nous ne sommes pas dans la nature, pour une fois, la météo reste quand même pour nous la première préoccupation du jour. Les autochtones s’en moquent, toujours vêtus de même, car le climat ici ne connaît pas les contrastes de nos contrées. Point d’hiver, tout juste une saison des pluies et des cyclones, mais il y a du soleil en moyenne 330 jours par an et la température reste égale avec un minimum de 22° en janvier et un maximum de 27° en août.

Baracoa est un nom indien qui signifie selon Sergio « la ville de la mer ». Elle a été fondée par les Espagnols après le débarquement de Christophe Colomb dans la baie de Mata. Parti le 3 août 1492 de Palos de Moguer, Colomb aborde Cuba le 28 octobre au niveau de l’actuel San Salvador, venant du nord. Il prend l’île pour Cipango – la Chine – et entreprend de longer la côte vers le sud-est. C’est ainsi qu’il arrive dans la baie de l’actuel Baracoa le mardi 27 novembre 1492.

J’ai retrouvé dans son Journal de bord ce passage : « Il arriva là où il croyait l’ouverture et il trouva que ce n’était qu’une grande baie (le port de Baracoa) avec, à son extrémité sud-est, un cap portant une montagne haute et carrée qui semblait une île (le mont de Yunque) ». À son arrivée, des Indiens tout nus qui vivaient dans des cases en palmes s’enfuient. Le Journal ajoute : « la beauté de la terre et des arbres, parmi lesquels des pins et des palmiers (…), la vaste plaine qui s’étend au sud-est et n’est pas plane comme le sont ordinairement les plaines, mais ondulée de collines basses et aplaties qui en font la plus belle chose du monde avec, jaillissant partout, les nombreuses rivières gonflées qui descendent des montagnes. »

Il reste quelques jours dans la baie, retenu par les vents, poursuivant les Indiens nus pour tenter de prendre contact avec eux. Avant de quitter le site où nous sommes aujourd’hui, plus de 520 ans plus tard, « sur des roches vives il planta une grande croix à l’entrée de ce port qu’il nomma, je pense, Puerto Santo. » Nous verrons dans la cathédrale Nuestra Senora de la Asuncion (qui date de 1512) une croix de bois du passage de Colomb. Peut-être est-ce la même ? Une analyse au carbone 14 a montré que le bois de cette « Cruz de la Parra » était d’origine locale et datait d’avant 1530.

La fondation de la ville de Baracoa par Diego Velasquez, venu sur l’île en 1510 pour la conquérir, date du 15 décembre 1511. Elle est l’une des sept premières villes de la colonie. Le commerce s’est développé par la contrebande avec les corsaires. Sur un mur est un slogan anti-commercial pour conforter les clercs : « l’éducation sème les sentiments » – sauf que l’éducation sème aussi la pensée personnelle, donc l’aspiration à la liberté, autre nom de la responsabilité. Dommage que « le socialisme », sous toutes les latitudes où il veut se « réaliser », soit convaincu que les gens ne savent pas ce qui est bon pour eux et que seuls les « élus » (au double sens citoyen et divin) soient les intermédiaires obligés pour « accoucher de l’Histoire »… Une centaine de familles françaises de Haïti se sont installées dans cette ville en 1791 et après, au moment de l’abolition de l’esclavage sur les territoires français. Elles ont amené leurs esclaves pour les faire travailler dans de nouvelles plantations de café et de cacao. Et c’est pourquoi tous ces gens que nous voyons aujourd’hui sont d’ex-français ! Les bâtiments actuels datent du 19ème siècle seulement car les précédents étaient en torchis et n’ont pas résisté à la pluie.

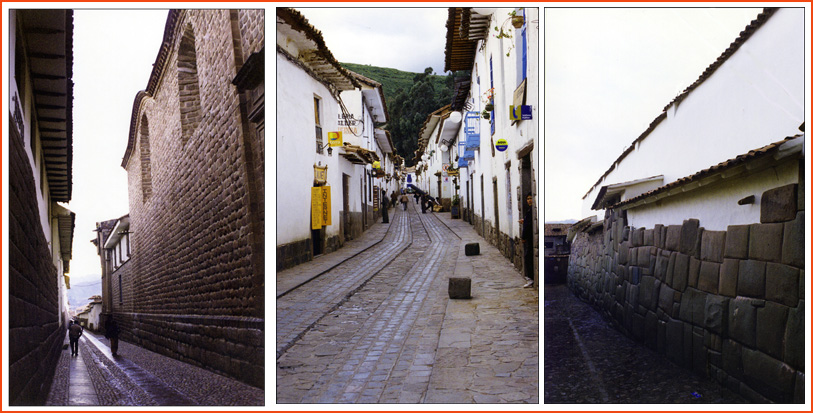

Nous visitons la vieille ville, lentement. Longtemps isolée, jusque dans les années 1960 avec le percement de la route « révolutionnaire », Baracoa a gardé un cachet colonial et provincial à la fois. Les maisons sont précédées de jardinets parfois, des cocotiers ombragent les squares, les rues sont étroites, faites pour préserver l’ombre, à l’espagnole. Les façades sont colorées comme les vêtements des habitants. Est-ce une caractéristique des îles ? J’ai noté que dans toutes les îles les couleurs chantaient, qu’elles soient situées au nord (l’Irlande), au sud (les îles grecques, Madère, le Cap Vert), ou à l’ouest (les Anglo-Normandes, Belle-Île, Ré, Oléron, les Antilles…) Est-ce la lumière particulière aux îles ? Est-ce le besoin d’ancrer la contraste de la terre dans la couleur, face à la mer uniforme, toujours couleur de ciel ?

Sergio joue au guide ; il parle et parle, et je décroche. Je ne tarde pas à m’éloigner pour prendre des photos des façades pastels, des gens dans la rue et des filles qui passent comme des papillons exotiques, toutes voiles dehors. Une galerie de peintures offre ses naïfs très colorés, la cathédrale son ombre lumineuse très peu recueillie.

Une tête en bronze d’Hatuey, le martyr indien, dresse son mufle en bec d’aigle sur une colonne face au parvis de l’église. Une plaque indique qu’il fut le premier « rebelle » du pays. Cacique des Indiens de la région de Bayamo, il a été capturé et brûlé par les Espagnols le 2 février 1512. Un Franciscain lui a demandé s’il voulait croire en Dieu. Hatuey a demandé si les chrétiens allaient au ciel ; le Franciscain a répondu que les bons chrétiens y allaient. Hatuey a alors déclaré qu’il préférait aller en enfer pour ne plus les rencontrer. Ce sont aujourd’hui des Cubains qui préfèrent braver les requins et la houle sur des radeaux de fortune, plutôt que de vivre en esclaves dans le « paradis » socialisme du castrisme obstiné. Décidément, plus je vois le socialisme réalisé ailleurs, plus j’éprouve de l’aversion pour ceux qui se réclament de cette doctrine en France et qui voudraient la réaliser selon leurs voeux.

Les vitrines des commerces sont aussi « socialistes » qu’au temps de Brejnev : elles sont pauvres, réduites et poussiéreuses. Trois louches en fer blanc, quatre entonnoirs, deux bidons de détergent, se battent derrière la vitre d’un bazar. Tout est basique, on vit de peu avec peu, sans espoir que cela change sinon dans un « avenir radieux » toujours repoussé à la génération suivante « à cause » des impérialistes, du climat, du je m’en foutisme, et autres boucs émissaires – mais jamais à cause des dirigeants ni des vices de construction du régime, pouvoir oblige ! Garée le long du square en face, une Lada socialiste, à huit portes, attend les clients collectifs. Elle ne part que si elle est suffisamment remplie. Ici, il n’y a pas de « client roi », seulement des abrutis d’assujettis comme devant les guichets de nos administrations. Ils n’ont aucun « droit » et ne payent pas un « service » mais subissent le bon vouloir des fonctionnaires garantis à vie qui ne font qu’obéir à des règlements abscons, établi par un parti omniscient et centralisé, selon des horaires syndicaux. Vu l’état des routes de la région, je ne serais pas étonné de retrouver cette Lada, bien trop longue pour ses quatre seules roues, cassée en deux sur un cahot un peu trop violent…

Il fait chaud maintenant, bien plus chaud qu’au matin. Les garçons qui sortent de l’école s’empressent de se débarrasser de leurs chemises d’uniforme. D’autres ne portent que de grands débardeurs lâches, très colorés eux aussi, comme les vêtements des femmes, mais à trous. Seuls les hommes adultes ont la vêture anonyme, héritière de l’uniforme « bourgeois » simplifié : pantalon gris ou kaki, marcel blanc ou chemise blanc-cassé. Sur le môle face à la mer, les embruns ont rongé les façades et les vagues se lancent encore à l’assaut du parapet. La route est pleine de creux. Un glacier s’est installé sous les arbres, face à la forteresse et des mamans emmènent leurs petits en acheter une. Il y fait doux, des vieux discutent sur un banc en regardant cette jeunesse. Des adolescents passent en vélo, des filles sur leurs hautes semelles snob, tortillant de la croupe, rythme qui fascine les jeunes mâles.

Dans la forteresse en bord de mer, le Fuerte Matachin, est installé le musée de la ville. Une centaine d’espèces de bois sont représentés sous la forme de petits cubes dans une vitrine. Dans une autre, ce sont des dizaines d’escargots des arbres, les polimitas, aux rayures différentes. Dans une troisième, les différents marbres tirés de la sierra. Des illustrations reproduisent la vie des Indiens Taïnos qui résidaient ici avant l’arrivée des Espagnols. Ils creusaient par le feu des barques dans un tronc brut, dont ils durcissaient ensuite le bois à l’aide de pierres chaudes jetées dans l’eau qui remplissait le tronc creusé. Le dessinateur a parsemé ses vues de petits enfants tout nus se roulant sensuellement sur les bancs ou caressant les mamelles de leur mère. Les enfants portent tous sur le front une planchette collée étroitement par un bandeau, pour leur aplatir le crâne.

Passant ensuite à la période coloniale, une suite de présentations montre Cuba en septième producteur de cacao mondial, Baracoa étant la principale province de production de l’île grâce aux Français venus d’Haïti qui l’y ont introduit. Le climat chaud de la région, humide avec ses 3000 mm de pluie par an (trois fois la moyenne de Cuba), favorise la pousse de la fève.

Le reste du musée est consacré aux héros de l’indépendance, fin 19ème siècle, et à la Révolution castriste. Cette dernière prend bien trop de place dans ce musée pour son importance dans l’histoire. Le guide du musée (pour quelques dollars de plus) se plaît à nous raconter dans son français hésitant mais fleuri l’histoire de « la Russe », princesse sous le tsar, enfuie en Turquie puis à Cuba où elle commerce la banane avec son mari. Elle enseigne le chant, dont elle a la nostalgie car il n’y a pas d’orchestre dans ce bled, et elle sort parée comme si elle allait à la Cour, ce qui impressionne tout le monde. Son histoire édifiante veut que – de princesse naïvement exploiteuse du peuple – elle se soit « convertie » à la révolution de Castro avec le même naïf enthousiasme. Mais cela, c’est de la morale pour écolier et j’ai un peu honte de voir que certains du groupe le prennent au sérieux.

Il y a aussi « el Pelou » – le velu – un homme qui, après je ne sais quel vœux (ne serait-il pas révolutionnaire justement ?) avait juré de ne se couper ni la barbe ni les cheveux. L’écrivain Alejo Carpentier a aussi sa vitrine. Mi-breton, mi-russe, il s’était exilé sous Batista et n’est revenu que sous Castro, dont il a été ministre conseiller à l’ambassade de Cuba à Paris. Il est inhumé dans le cimetière Colomb à La Havane et n’est présent ici que pour l’un de ses livres dont le titre, dont j’ai oublié l’intitulé, contient le mot « printemps ». Peut-être parle-t-il de la région ?

Commentaires récents