La visée démocratique est d’assurer à chaque citoyen l’égalité en dignité et en droits, l’égalité des chances et les filets de solidarité en cas d’accidents de la vie. L’exercice de ces droits exige la cohésion sociale nécessaire pour que chacun contribue en fonction de ses moyens, en étant d’accord sur le vivre ensemble.

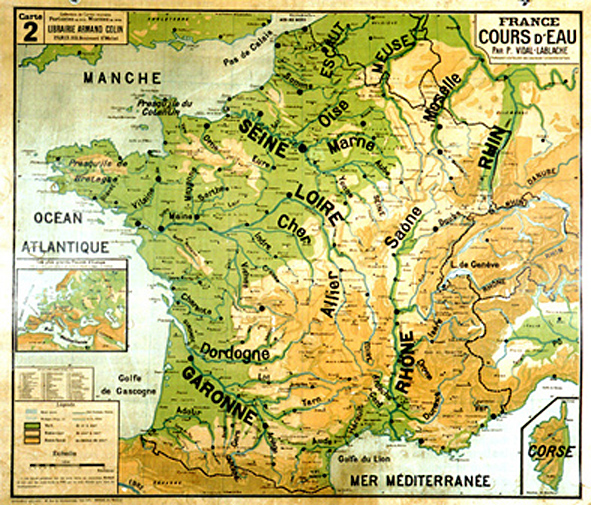

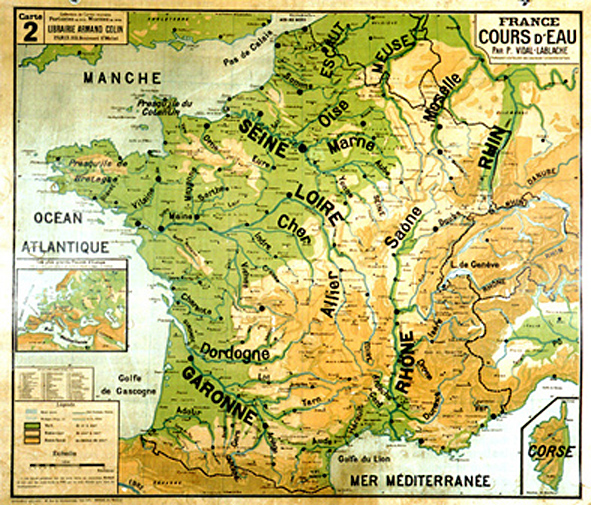

Tout cela ne peut se réaliser que dans le cadre de frontières définies, territoriales et de civilisation.

Il ne s’agit pas d’ériger des barbelés (comme aujourd’hui en Hongrie et en Israël, hier en Europe avec le rideau de fer), ni même de revenir au souverainisme gaullien (traditionnellement nationaliste) de la génération passée. Les valeurs de démocratie parlementaire, majoritaires en Europe, ne doivent pas être bradées au non de « l’urgence » ou des « circonstances ». Devant les drames syriens ou libyens, l’Europe doit rester terre d’accueil – et offrir une hospitalité digne (même si elle est définie comme temporaire) aux demandeurs du droit d’asile. Mais confondre immigration de peuplement et immigration sous peine de mort est une imposture des politiciens. Ils doivent avoir le courage de dire à leurs peuples qu’accueillir les vies menacées n’est pas la même chose qu’accueillir « sans frontières » la misère du monde. A ce titre, l’allemande stricte Angela Merkel apparaît plus dans le ton des Lumières que le falot hésitant François Hollande, dont on se demande s’il incarne les « valeurs de la république » ou si ce ne sont, pour lui, que des mots. Il est vrai que le gauchisme des tribuns populistes ou des féministes arrivistes, et jusqu’aux frondeurs de son propre parti, lui font manifestement peur. La multiplication des « il faut que nous puissions… il faut que nous puissions… » dans son discours d’hier montre combien il pose de préalables, conscients et inconscients, à toute action.

Cette « gêne » des politiciens, particulièrement français, tient à ce qu’ils récusent « l’identité » nationale au profit d’un universalisme aussi vague que creux. Et lorsque les politiciens ne savent plus ce que signifie « être français » (sinon résider en France, d’après certains bobos de gauche…), le peuple de France ne veut pas voir « diluer » sa manière de vivre et ses mœurs dans un melting pot sans but ni queue, ni tête. Les Français sont accueillants à la misère du monde (voyez toutes les associations d’aide aux migrants) ; ils refusent cependant qu’on leur impose (par lâcheté) d’accepter que les miséreux viennent imposer leur foi et leurs façons. cela se comprend. La France, comme l’Europe, ne peut être accueillante aux menacés pour leur vie QUE si elle est sûre d’elle-même, de ses valeurs et de sa civilisation. Pour cela, il lui faut un espace, délimité par des frontières, et une charte du « vivre ensemble » commune à laquelle tous les postulants à s’installer soient soumis. C’est le rôle du politique que de définir le territoire, les règles, et de les faire respecter : où sont donc ces pleutres au moment où les enfants se noient à leurs portes ? Ne rien faire est pire que décider car, au moins, le peuple sent qu’il a des décideurs et pas des couards à sa tête.

Les enfants devraient être heureux de vivre (voir ci-dessus), pas mourir pour rien (voir ci-dessous).

Plus généralement, dans un monde qui se globalise et qui devient plus dangereux, les petites nations fermées sur elles-mêmes sont amenées à disparaître. Je crois en l’Union européenne qui harmonise le droit et fait discuter entre eux les pays voisins, comme en la Banque centrale européenne qui assure la liquidité au grand ensemble monétaire, tout en surveillant les risques financiers du système international. Même si l’affaire grecque a été mal gérée, revenir au « franc » et aux petites querelles d’ego entre politiciens avides de dépenser sans compter pour leurs clientèles me paraît dépassé. Ce serait une régression, un renferment sur soi, avec barrières protectionnistes et montée de haine pour tous les hors frontières (pour ceux qui étaient là, rappelez-vous les années 50…)

Mais en contrepartie, la tentation des fonctionnaires européens de niveler les cultures au profit d’un politiquement correct neutre, où la diversité des projets politiques et la diversité des approches paralyse la décision, me paraît tout aussi une impasse. Les palinodies du Conseil européen sur l’accueil des migrants en est un exemple, le faux « débat » sur la Grèce également : si les Grecs veulent rester dans l’euro, ils doivent obéir aux règles définies en commun et acceptées précédemment par leurs gouvernements ; s’ils veulent sortir, ils le votent et l’on aménage leur repli. Un peu de clarté serait nécessaire aux citoyens.

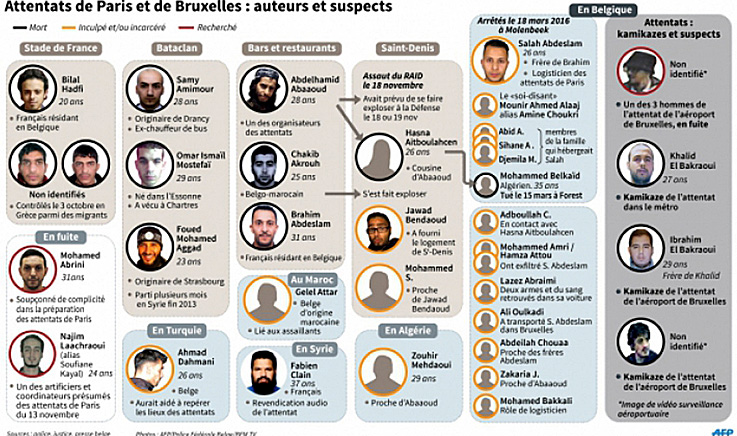

La convergence du droit est utile à l’Europe, la convergence des cultures non. C’est la diversité qui fait la concurrence économique (selon les règles pour le bien-être des citoyens), et la diversité encore qui fait l’originalité culturelle du continent. Les exemples de la Chine et de la Russie, unifiées sous un empire centralisateur, montrent que le progrès humain avance mieux dans les ensembles de liberté que dans les ensembles autoritaires en termes de curiosité scientifique, de création culturelle, d’innovations techniques, d’entreprises. La Cour européenne des droits de l’homme et sa définition neutre, par exemple, de « la religion » montre combien ses jugements peuvent être biaisés, incompréhensibles et inefficaces. Car le neutre nie le particulier. Qu’y a-t-il de commun entre le christianisme, dont le modèle est le Christ pacifique tendant l’autre joue et rendant à César son dû, et l’islam, dont le modèle est le croyant guerrier qui veut convertir la terre entière à la loi unique (charia) et se bat même contre ses propres démons (djihad) ? Regarder chaque religion en face, c’est reconnaître en l’autre sa différence, donc le respecter – tout en pointant bien les règles communes que tous les citoyens en Europe doivent eux aussi respecter, comme partout ailleurs.

La France est paralysée parce qu’elle a abandonné beaucoup à l’Europe, mais l’Europe est paralysée parce que nul politicien national ne veut se mettre dans la peau d’un citoyen européen. Parce qu’il n’existe qu’en creux : vous ne comprenez ce qu’est « être européen » qu’uniquement lorsque vous allez vivre ailleurs qu’en Europe…

L’Union européenne doit avoir des frontières sûres et reconnues : à l’est, au sud (le nord étant pour les ours et l’ouest pour les requins). Le flou entretenu sur les frontières au nom de l’intégration sans limites est dommageable pour l’identité de civilisation européenne (identité qui n’est en rien une « essence » figée, mais qui évolue à son rythme et par la volonté de ses membres – pas sous la contrainte extérieure). D’où les partis nationalistes qui ressurgissent ça et là, un peu partout, et qui montent en France même.

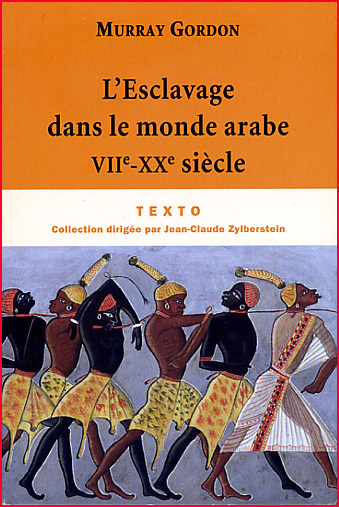

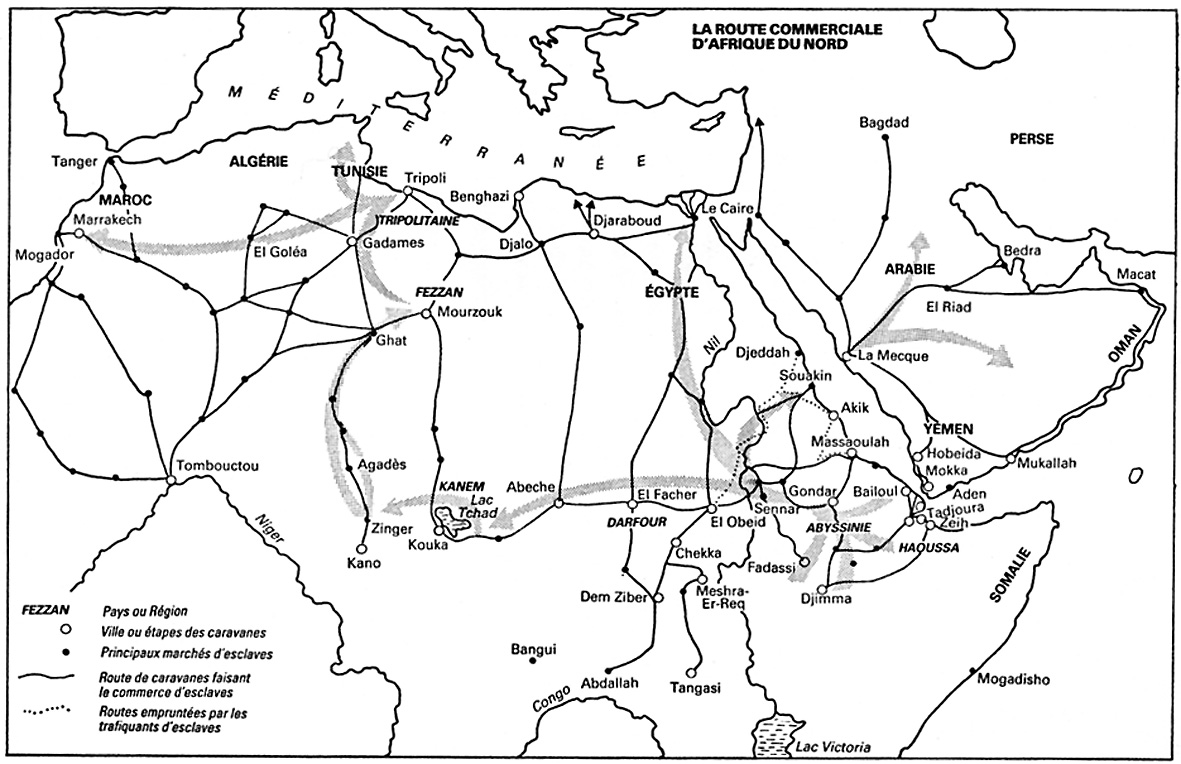

Car la France socialiste a peine à incarner une identité nationale dans cet ensemble flou européen. L’universalisme, la mission civilisatrice, la culture littéraire existent ; mais c’est une identité du passé. Que dire d’universaliste aujourd’hui, sinon des banalités de bonnes intentions jamais suivies d’effets concrets, ou avouer une soumission plus ou moins forte aux empires alentours (l’argent américain ou qatari, la brutalité russe, la croyance islamiste) ? L’Éducation « nationale » veut délaisser l’histoire « nationale » pour en souligner dès le collège ses péchés (esclavage, colonialisme, collaboration, capitalisme) – sans présenter de modèles positifs auxquels s’identifier, à cet âge de quête. L’histoire est-elle notre avenir ? Si François Hollande l’affirme du bout des lèvres, dans un discours convenu en juin au Panthéon écrit probablement par un technocrate, ce n’est qu’un mot creux comme le socialisme sorti de l’ENA en produit à la chaîne. Dans le concret, ce « mouvement » qu’il appelle semble sans but. Consiste-t-il à s’adapter au plus fort dans le monde – comme le montre la loi sur le Renseignement ? Où au vent de la mode chère aux bobos qui forment le fond électoral du PS, prônant une vague multiculture furieusement teintée américaine ?

L’écart est moins désormais entre la gauche et la droite qu’entre les nomades globalisés hors sol et les sédentaires solidaires nationaux. Reste, au milieu, l’Europe – mais elle ne fait pas rêver, trop tiraillée, trop honteuse, sans objectif clair.

Les grandes idées en soi sont des moulins à vent. Il ne s’agit pas de céder la morale au cynisme des intérêts, mais d’élaborer une morale pratique. Entre deux légitimités, la politique doit adapter les moyens possibles. Il faut désormais sauvegarder la sociabilité au détriment de l’hospitalité car, comme le disait Michel Rocard, nous ne pouvons accueillir toute la misère du monde – même si nous devons en prendre notre part. Les conditions d’un bon accueil est de préserver la cohérence de la société. Ce qui exige le rejet de ceux qui refusent de suivre les règles, qu’elles soient de mœurs, économiques ou religieuses. Pour qu’il y ait vie commune, il faut le désirer ; qui n’en a pas envie n’a pas sa place – ce qui est valable aussi bien pour la Grèce que pour l’islam salafiste.

A l’époque où la modernité agite non seulement la France et l’Europe, mais plus encore les grandes masses aux frontières que sont la Russie et les pays musulmans, la « république moderne » chère à Hollande (reprise à Brossolette et Mendès-France) reste à construire. Lui n’a pas même commencé. Au lieu de mots creux et des yakas de tribune, établir des frontières distinctes pour dire qui est citoyen et quels sont des droits, quels sont ceux qui sont accueillis au titre du droit d’asile, faire respecter la loi sans faiblesse contre les autres, les hors-la-loi (salafistes, UberPop) ou les non-citoyens illégaux (imams interdits de territoires et qui sont revenus prêcher dans les mosquées – comme l’avoue Nathalie Goulard, député). Les repères d’identité française dont parle Patrick Weill dans son récent livre – égalité, langue, mémoire, laïcité par le droit – doivent être appris, compris et acceptés par tous ceux qui aspirent à vivre en France. L’assimilation, dit Patrick Weill, est le fait d’être traité de façon similaire. L’égalité en droits n’est possible que s’il existe un consensus minimum sur cette culture du droit.

L’éternelle « synthèse » du personnage actuellement à la tête de l’État comme s’il était à la tête d’un parti est non seulement fadasse, mais inefficace : elle entretient l’insécurité sociale, culturelle et militaire.

Il n’y a pas d’égalité sans frontières définies : qui est citoyen ou accueilli, avec quels droits, sur quel territoire.

Commentaires récents