Un jeune docteur en science politique, désormais maître de conférences à Sciences Po et chercheur rattaché au CERI publie, après le jihadisme en France et le jihadisme en Europe, une histoire du jihadisme européen. Une occasion de prendre de la hauteur et d’apercevoir les aveuglements innombrables des « bonnes âmes », des « associations », de la gauche morale, des droitdelhommistes naïfs – et des politiciens qui sont l’écho de l’opinion (exprimée – manifestement pas de la silencieuse).

Car la première leçon à tirer de l’expansion du jihadisme depuis la guerre soviétique d’Afghanistan (1979) est la suivante : « la prise de conscience » vient toujours trop tard, après les faits, après les tueries.

L’auteur répète plusieurs fois ce constat navrant. Sur l’effet de communauté (nié par la gauche qui ne voyait que de la pauvreté), sur les réseaux sociaux (laissés sans règles une dizaine d’années durant au nom de l’interdit d’interdire), sur la radicalisation (minimisée au prétexte de ne pas stigmatiser « l’islam »), sur l’effet prison (remis en cause seulement récemment), sur l’alliance entre grand banditisme et religion, sur les faux « loups solitaires » (qui obéissaient en fait à des directives venues de Syrie). En avons-nous vraiment fini avec la naïveté et ce « détail de l’histoire » réputé passer (mais qui ne passe pas) ?

La seconde leçon est, certes, que ce n’est pas « l’islam » en général qui est à surveiller et à condamner, mais une secte fanatique qui appelle au meurtre de tous ceux qui ne croient pas comme eux (y compris la majorité des musulmans) : le salafisme.

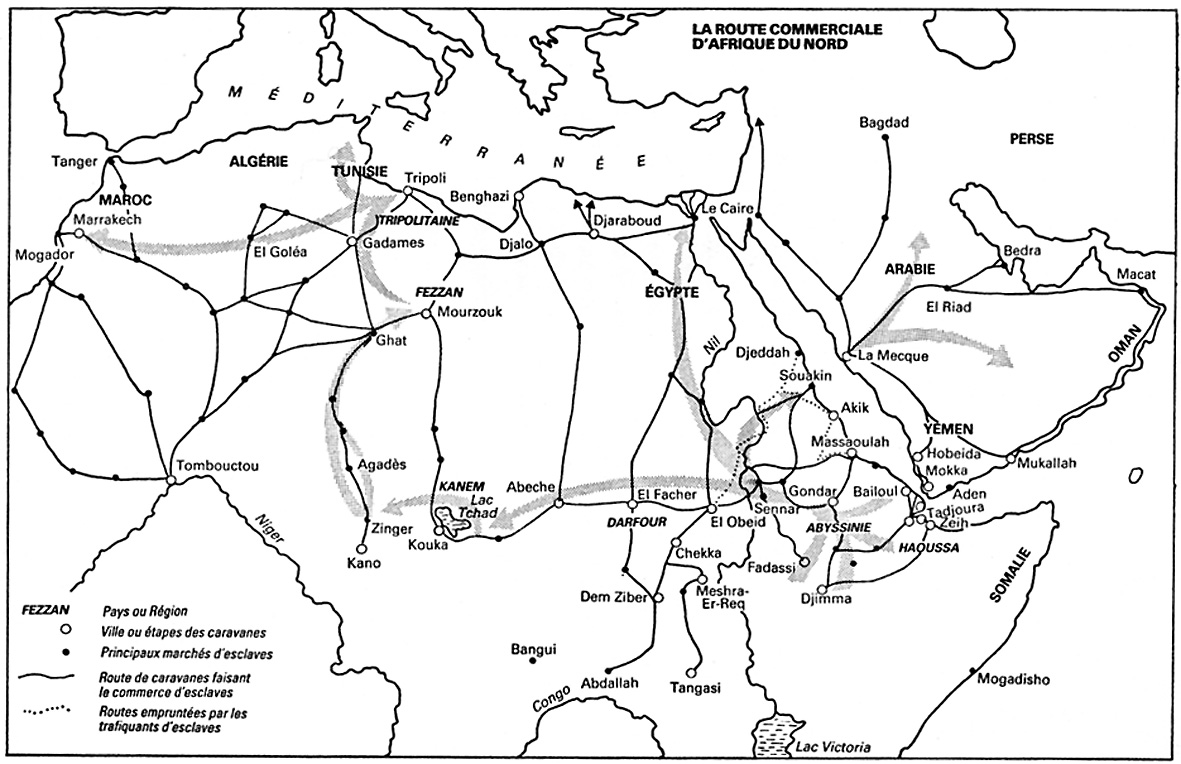

« Il apparaît que le facteur le plus déterminant pour expliquer le nombre de départs vers la Syrie à l’échelle d’une ville n’est ni le niveau de pauvreté, ni la taille de la population musulmane locale, mais la proportion d’acteurs salafistes en son sein » p,14. C’est vrai en Allemagne, en Suisse et en Autriche – comme en France. « Le jihadisme n’est ni tombé du ciel, ni sorti de terre : il a été transplanté par des militants » p.15. Ceux revenus d’Afghanistan, puis du GIA algérien, convertis à l’extrémisme islamiste. Le salafisme est un islam littéral (hanbalisme) « et se confond en partie avec le wahhabisme – la doctrine religieuse d’État en Arabie Saoudite » p.31. Il s’appuie en Europe sur les Frères musulmans qui cherchent à obtenir une reconnaissance auprès des pouvoirs publics afin de poursuivre « une stratégie d’affirmation communautaire exploitant toutes les ressources de la démocratie (procédures judiciaires, associations, etc.). p.30. Qui contrôle les mosquées ? Qui finance le culte musulman ? Pourquoi l’Arabie saoudite peut-elle impunément répandre une doctrine de haine ?

La troisième leçon est que l’activisme djihadiste connaît des phases hautes et basses.

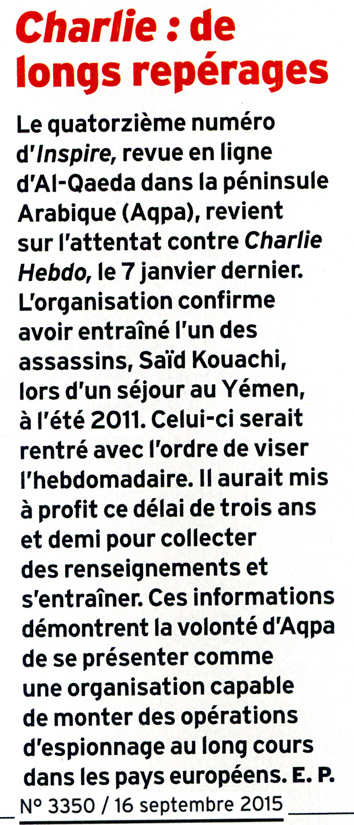

Une première phase haute entre 1995 et 2001, entre les attentats du GIA en France et les attentats du 11 septembre aux États-Unis, suivie d’une phase de repli jusque vers 2006, les attentats de Londres et la proclamation de l’État islamique d’Irak ainsi que les premières affaires Charlie hebdo.

Puis une phase de repli jusqu’en 2014 avec la mort de Ben Laden, les printemps arabes, le déclenchement de la crise syrienne, la mort du chef d’Al Qaïda au Yémen et à nouveau une phase haute à partir de 2015 jusqu’en 2018 avec la proclamation du califat de Daech, les attentats de Bruxelles, de Paris, Denise, de Copenhague, en Allemagne, de Manchester et Londres, de Stockholm, de Barcelone.

Suit une phase de repli qui pourrait bien s’inverser depuis 2022 avec l’assassinat de Samuel Paty, suivi des meurtres au couteau d’isolés radicalisés par les réseaux, de plus en plus fanatiques et de plus en plus jeunes…

De nouveaux attentats sont à prévoir sans que la société inerte, ni les politiciens obnubilés par « l’extrême-droite », ni les pouvoirs publics toujours lourdauds, n’en aient vraiment pris la mesure. L’étiquette « de droite » collée à tout ce qui touche la critique de l’islamisme aveugle les bonnes consciences de gauche et du centre moral, et inhibe toute action décisive.

La quatrième leçon est que le salafisme à visée terroriste s’est implanté durablement et largement dans certains clusters en Europe.

Selon les doctrinaires qui entraînent les activistes, « il revient à une avant-garde, composé de militants déterminés (les salafo–djihadistes) à éclairer les autres musulmans, d’intervenir partout où les conditions sont remplies » p.47. C’est typiquement la stratégie de Lénine : créer un parti de militants doctrinaires et violents, afin d’entraîner les masses qui restent souvent amorphes sans ce déclencheur.

Le but ? « Un retour à l’islam véridique, étape décisive pour accomplir la promesse coranique : l’avènement du califat et la diffusion dans le monde entier de l’islam, vérité universelle soufflée par Dieu » p.47. Rien que cela. Autrement dit, le massacre de tous ou la soumission immédiate.

Comment faire ? « À l’origine se trouve un groupe de militants salafo–djihadistes (un), qui se rassemble dans certains quartiers qu’ils sont identifiés préalablement (deux). Ils établissent des structures de formation, organisent collectivement la prédication, tissent des réseaux de solidarité (trois). Cela aboutit à l’affirmation d’un nouveau référentiel islamique local, imprégné de salafo–djihadisme (quatre), qu’ils peuvent ensuite propager vers de nouveaux horizons » p.55. Dans cette optique, l’intégration démocratique ne fonctionne plus, le contrat social est nié, tout comme les valeurs d’égalité entre les sexes, de liberté de conscience et d’expression.

Le fonctionnement est celui d’une secte : couper les ponts avec la famille et les amis, se purifier et obéir à une austérité imposée, se radicaliser progressivement par un sentiment d’exclusion sociale et une valorisation du groupe fanatique. C’est tout cela que la société, les politiciens et les intellectuels n’ont pas voulu voir entre 1990 et aujourd’hui. C’est tout cela qu’explique l’auteur admirablement.

Pourquoi chez nous, qui accueillons volontiers la misère du monde ? « L’un des paradoxes les plus mal compris de l’arrimage djihadiste en Occident est que les propagateurs ont choisi l’Europe pour les garanties exceptionnelles et la protection dont ils bénéficient à l’abri de l’État de droit, tout en dénonçant les principes fondateurs des démocraties comme des avanies dont il faudrait absolument protéger les musulmans » p.67.

Faut-il pour cela remettre en question l’État de droit ? Pas de liberté pour les ennemis de la liberté, comme prônaient les gauchistes des années 70 ? Non, dit l’auteur, mais l’appliquer en intégralité et sans faillir. Cela implique la police, la justice, mais aussi l’ambiance morale des associations et autres prêcheurs de pardon qui nient la dangerosité sectaire de ce genre de salafistes. « L’idée du ‘eux contre nous’, que l’amour des siens va de pair avec la détestation de l’autre et que tout ça est un commandement divin, est une idée très puissante » p.72. Cela aboutit à ce que Abou Hamza, déclare que « les mécréants peuvent être traités comme des vaches ou des cochons et que les femmes et les enfants qui ne sont pas musulmans peuvent être réduits en esclavage » (dans The Guardian du 20 mai 2014), cité P. 102.

Cette stratégie est celle du chaos, analogue à celle que Mélenchon poursuit par intérêt électoraliste personnel. « Les guérillas djihadistes doivent avoir pour objectif de créer un climat de harcèlement permanent des sociétés démocratiques, qui se retourneront selon lui sans nuance contre l’ensemble des musulmans. Confrontés à une défiance grandissante, ceux-ci n’auront plus d’autre choix que de rejoindre en masse la guerre sainte dans une guerre civile » p.160. Les manifs en faveur de la Palestine peuvent être comprises à cette aune. L’agitateur Mélenchon attise le chaos afin de capter l’électorat musulman pour une gauche révolutionnaire dont il serait – bien évidemment – le seul chef imam autoproclamé. L’auteur remarque pour l’islam « l’importance de l’activisme estudiantin durant les années 2000. Cela se traduit par une politisation croissante des contenus de la propagande » 225. C’est sur ce terreau que surfe Mélenchon, cet idiot utile (comme disait Lénine). Car « l’islam peut être présenté sous un jour incroyablement révolutionnaire » 229.

La tactique permanente ? « L’effort de propagande de l’État islamique consiste donc à inverser le rapport des faits entre eux, afin de prétendre que les exactions appartiendraient à une forme islamique de légitime défense. » p.292. C’est exactement ce qui se pratique à propos de la Palestine, le pogrom initial barbare est écrasé par l’ampleur des bombardements et des morts à Gaza. Mais lorsque l’un des protagonistes n’obéit plus à aucune règle, l’autre s’en dispense également. En ce cas jouent les rapports de pure force, que les ennemis devraient prendre en compte avant d’agir. C’est le cas du Hamas comme le cas de Poutine, ce pourquoi il faut réaffirmer les règles avec force et opérer des pressions efficaces pour rétablir le barrage du droit.

Ultime leçon : nous n’en avons pas fini avec l’islam religieux, l’islamisme politique, le salafisme terroriste.

« Partout où les chiffres sont disponibles, il apparaît à l’orée de la décennie 2020 que le salafisme occupe une place plus importante que 10 ans auparavant. (…) En France, les chiffres communiqués par le ministère de l’intérieur à la presse font part d’un milieu salafiste composé de 30 à 50 000 personnes, dont 10 à 12 000 particulièrement virulentes, six à dix fois les niveaux estimés en 2004 » p.336. De quoi remettre en cause les deux mamelles du débat, bloqué par les intellos moralistes : « Déni et hystérie, les deux écueils de la pensée sont bien en place au début de la décennie 2010 et empêchent une prise de conscience de l’activisme islamiste en démocratie » p.249.

Un livre salutaire pour remettre les faits que nous avons vécus en perspective et comprendre le pourquoi et le comment d’une histoire qui n’est pas prêt de finir.

Prix du livre géopolitique 2023

Prix Fémina essai 2023

Hugo Micheron, La colère et l’oubli, les démocraties face au jihadisme européen, 2023, Gallimard, 395 pages, €24,00 e-book Kindle €16,99

(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaire)

Commentaires récents