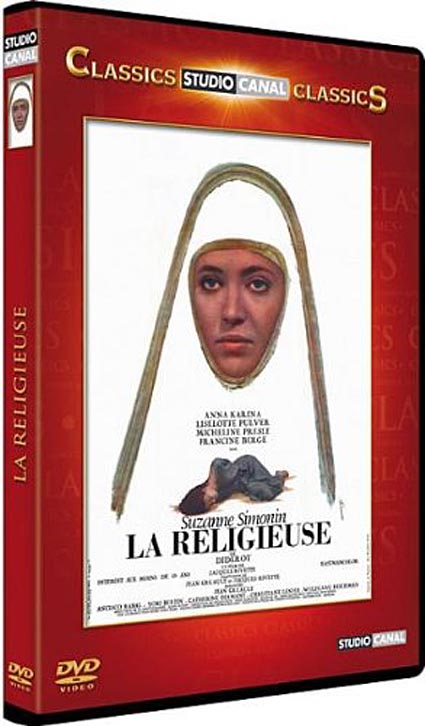

J’ai pu approfondir, lors d’une conversation autour d’un plat d’huîtres (faute de grives), combien la mode est dépendante du scandale, quels que soient les faits réels. Elle était d’avoir été « violé » il y a quelques années, tandis elle est aujourd’hui d’avoir subi « l’inceste » (un sur dix en France !). Pourquoi ne pas dénoncer le scandale, s’il est avéré ? Or j’ai quelques doutes… Être une « victime » est tellement valorisant quand on n’a plus que cela pour exister ! Honnêtement, qui connaîtrait Springora si elle n’avait pas baisé à 14 ans avec Matzneff ? Ou la fille du si célèbre Bernard Kouchner si son jumeau n’avait pas subi la version post-68 de l’hédonisme de plage ? Ou l’ignorée Coline dans l’ombre de Richard Berry ?

Je me souviens que, lorsque j’avais 17 ans et que je supervisais un jeu d’Eclaireurs, une fillette de 11 ans m’avait déclaré tout uniment « avoir été violée par deux garçons ». Comme elle me disait cela sans émotion autre qu’une réprobation convenable, je l’ai interrogée calmement pour en savoir plus car je considérais que c’était grave. Il s’est avéré qu’elle confondait « violer » avec « violenter », mot qu’elle avait sans doute entendu à la télé ou chez des adultes sans en comprendre le sens.

Quant à « l’inceste », les média se sont emballés sans cause en déclarant dans les premiers jours que, selon Camille Kouchner, Olivier Duhamel avait « violé son fils » – il s’est avéré, les jours suivants qu’il n’y avait eu que caresses et non pénétration (donc pas « viol ») et que le garçon n’était pas son fils mais son beau-fils. Ainsi grimpe-t-on aux rideaux pour la réprobation maximum avant de retomber dans un réel plus nuancé mais moins vendeur… S’il suffit de donner son bain au bébé tout nu, d’embrasser sa fille « sur la bouche » comme Richard Berry, ou de prendre en photo ses enfants en maillot de bain sur la plage, c’est que le sens des mots n’existe plus que dans le regard de celui qui juge selon ses propres lunettes sexuelles ! Ou de ses comptes familiaux à régler en profitant de la mode du scandale… 30 ou 50 ans après quand on s’appelle Rutman, Kouchner, Rojtman ou Springora. Quant au droit, il passera autrement que comme cet « œil pour œil, dent pour dent » du Talmud mais des mois après, voire des années, et sans jamais que l’on en entende vraiment parler : plus assez médiatique, le bas de page. Le mal sera fait.

Tout récemment, un complotiste mais cette fois « adulte » (si l’on peut dire) aussi con que peloteur (« faire une pelote avec », selon le sens originel), a cru déceler un scandale dans « l’invention » d’un virus il y a une quinzaine d’années par l’institut Pasteur qui en a déposé un brevet. Vous vous rendez compte ! « Inventé » un virus ! Cela ne prouve-t-il pas que la science complote avec l’industrie pour rendre malade les gens afin de leur vendre des vaccins très chers pour la plus forte rentabilité de Big Pharma ?… Sauf qu’en français correct, « inventer » signifie découvrir, pas plus, pas moins. Si j’ai été moi-même « l’inventeur » du site préhistorique d’Étiolles en 1972, avec une trentaine d’autres personnes, cela ne signifie pas que j’ai créé de toutes pièces une couche archéologique à un mètre sous la terre vierge avec ses silex taillés et ses foyers brûlés. Cela signifie tout simplement, en français correct, que j’ai « découvert » le site avec les autres.

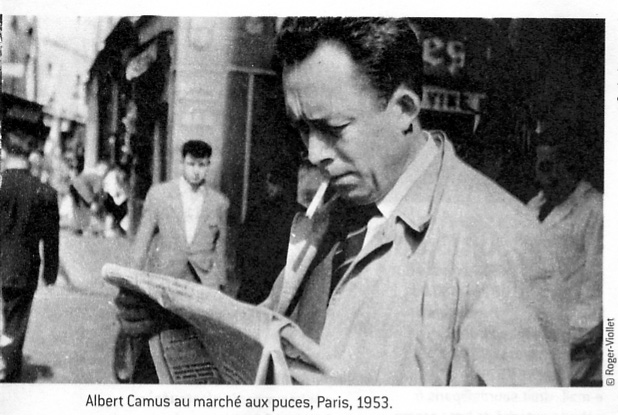

Mais la culture de masse, véhiculée par la soi-disant « éducation » nationale depuis une bonne génération, fait que le sens des mots est ignoré au profit des mots-valise que véhiculent les médias pressés – pressés surtout de faire du scandale pour vendre plus de minutes d’antenne ou de rames de papier pour la pub. Les esprits faibles et surtout incultes s’y laissent prendre ; ils font résonner sur les réseaux sociaux leurs paroles ineptes aussi fortement (voir plus parce qu’ils sont repris par d’autres ignares) que la parole des spécialistes ou des gens qui savent tout simplement parler.

Cela me met hors de moi, mais que voulez-vous faire contre l’ignorance crasse d’adultes contents d’eux ? Contre les fausses vérités des gens orientés politiquement ? C’est perdre son temps et son énergie que de tenter de contrer la croyance de quidams qui de toute façon n’écoutent que ce qu’ils veulent entendre. Ce pourquoi toute critique est vaine et je trouve préférable de suivre mon chemin sans prêter attention à ces crétins qui croient qu’ils ont découvert la pierre philosophale parce qu’ils ont survolé (lire est trop fatiguant et force trop à « réfléchir ») un obscur site Internet qui va contre les idées « dominantes ». Et qu’ils croient devenir « dominés », « colonisés » ou même « racisés » s’ils y souscrivent !

Commentaires récents