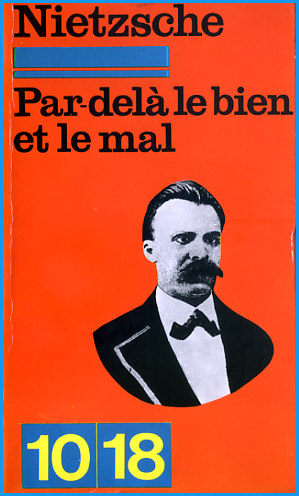

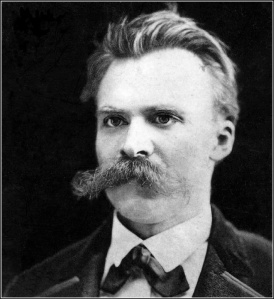

Zarathoustra voulait séduire, Par-delà veut attaquer, il s’agit d’un livre de combat contre l’esprit moderne (à fin XIXème) : la morale kantienne, la politique hégélienne, l’esprit plébéien, la foi scientiste. Nietzsche y est excessif, il démontre au marteau. Il s’agissait d’ébranler les certitudes – et avec raison puisque nous vivons encore avec…

Or l’homme est pour Nietzsche un être en devenir. Va-t-il devenir animal de troupeau à droits égaux ou aristocrate créateur de valeurs ? La discipline force à aiguiser ses instincts et à sublimer ses passions qui naissent avec l’exubérance d’une plante tropicale. Il ne faut ni les réprimer ni les haïr, mais les faire servir : procréer, entreprendre, créer. Le livre s’étend en neuf parties, suite de causeries cycliques sur la vérité et l’esprit libre, le phénomène religieux et l’histoire naturelle de la morale, nous les savants et nos vertus, les peuples et l’esprit aristocratique.

La vérité n’existe pas, car « qu’est-ce en nous qui veut trouver la vérité ? » Les philosophes sont les penseurs de leurs préjugés : « Toute grande philosophie jusqu’à ce jour a été la confession de son auteur ». Un jugement peut être faux mais utile s’il permet la vie et améliore l’espèce. Exemple : « les fictions de la logique » qui « ramènent la réalité à la mesure (…), la notion de nombre ». La science physique n’est que l’adaptation à nous-mêmes, à nos capacités de compréhension ; elle n’est pas une explication mais une croyance sur les données des sens. Expérimenter, c’est voir et toucher, donc un sensualisme populaire, une technique démocratique – opposée à la pensée platonicienne conceptuelle, aristocratique. Certaines fonctions grammaticales d’une langue sont des « sortilèges » qui influencent la façon de voir le monde. Les langues ouralo-altaïques développent mal la notion de sujet ; la relation de cause et d’effet leur paraît absurde ; ils mélangent toujours interaction et dialectique. Nietzsche critique donc le ‘libre-arbitre’ des Lumières, tout comme le « serf-arbitre » des conditionnements. Cette « balourdise du mécanisme régnant, qui imagine la cause comme un piston qui pèse et pousse jusqu’au moment où l’effet est obtenu ». La nature n’est pas soumise à des lois mais à des forces. Et « toute force, à chaque instant, va jusqu’au bout de ses conséquences ».

L’esprit libre est celui qui « se cherche instinctivement une forteresse » Chez l’homme moyen, rencontrer le cynique est un bien. « Le cynisme est la seule force dans laquelle les âmes vulgaires touchent à la probité ». Il faut être tout oreille dès qu’on entend parler sans indignation, car « nul ne ment autant que l’homme indigné » (prenez-en leçon, lecteurs du pamphlet à la mode). Vertu de la légèreté, celle du monde antique : « l’élan, le souffle, l’ironie libératrice d’un grand vent salubre qui vivifie toutes choses en les faisant courir ». Exemple Aristophane et Pétrone. Plus près, Machiavel et Stendhal. « Pour être philosophe, dit ce plus récent des grands psychologues, il faut être clair, sec, sans illusion. Un banquier qui fait fortune a une partie des caractères requis pour faire des découvertes en philosophie, c’est-à-dire pour voir clair dans ce qui est. » De quoi remettre pas mal d’intellos sur les rails. Et pas mal de blogueurs aussi : « Il faut renoncer au mauvais goût de vouloir être d’accord avec le plus grand nombre. Ce qui est ‘bon’ pour moi n’est plus bon sur les lèvres du voisin. Et comment pourrait-il y avoir un ‘bien commun’ ? Le mot enferme une contradiction. Ce qui peut être mis en commun n’a jamais que peu de valeur. »

Le phénomène religieux est préférence pour la servitude : « ce qui a révolté les esclaves chez leurs maîtres et les a soulevé contre eux, ce n’a jamais été leur croyance, mais leur indifférence à toute croyance, leur insouciance mi-souriante mi-stoïque à l’égard du sérieux de la foi. » D’où le délire de pureté pour punir (et se punir) : « En quelque lieu de la terre qu’apparaisse la névrose religieuse, nous la trouvons liée à trois dangereuses prescriptions diététiques : solitude, jeûne et chasteté ». A l’inverse, « ce qui surprend dans la religiosité des anciens Grecs, c’est l’exubérante reconnaissance dont elle déborde ». Vertus de la religion : « un moyen, pour les forts, de dominer ; pour les aristocrates de l’esprit, un moyen de se préserver du vacarme de l’action politique. Pour les moins forts, elle est une discipline, un guide pour dominer un jour, un ascétisme qui éduque. Pour le vulgaire, la religion les rend content de leur sort, ennoblit leur obéissance. Revers de la médaille, christianisme et bouddhisme conservent tous les souffrants, les ratés de la vie. » D’où une détérioration de l’espèce, « le christianisme a empoisonné Éros – il n’en est pas mort, mais il est devenu vicieux ».

La morale est une cristallisation provisoire de sentiments et valeurs. ‘La’ morale passe pour donnée parmi les philosophes, alors qu’elle n’est le plus souvent que celle de leur milieu (Marx reprendra l’idée). « L’essentiel de toute morale, ce qui en fait la valeur inestimable, c’est qu’elle est une longue contrainte » – exemples : le langage en vers pour le poète ou la méthode pour le savant, l’étiquette de cour, les postulats d’Aristote, le long vouloir de l’esprit pour justifier jusque dans le moindre hasard le Dieu chrétien. « Tout cet effort violent, arbitraire, dur, terrible, déraisonnable, s’est avéré comme le moyen d’inculquer à l’esprit européen sa vigueur, sa curiosité sans frein, son agilité ; avouons que du même coup des trésors irremplaçables de force et d’esprit ont été irrémédiablement étouffés et détruits ; car la ‘nature’, ici comme partout, se montre telle qu’elle est, grandiose dans sa prodigalité et son indifférence qui nous révoltent, quelle qu’en soit la noblesse. » Ni bien ni mal, la contrainte est utile, mais dommageable… Aux vertueux de la faire servir.

« Qu’est-ce qu’un homme de science ? C’est d’abord une variété roturière de l’humanité, avec les qualités d’une race roturière, ni autoritaire, ni dominatrice, ni assurée de sa propre opinion ; il a l’assiduité au travail, la docilité de rester dans le rang, la régularité et la médiocrité des aptitudes et des besoins ; il flaire instinctivement ses pareils et sait de quoi ils ont besoin ». Attention à l’objectivité, l’esprit scientifique, l’art pour l’art : « tout cela n’est que paralysie du vouloir et scepticisme généralisé. C’est là, je l’affirme, mon diagnostic de la maladie européenne. » La science est un outil qui doit servir la civilisation humaine, la meilleure et la pire des choses, car RIEN n’est jamais bon ou mauvais ‘en soi’. « Le savant idéal chez qui l’instinct scientifique, après une multitude d’échecs totaux ou partiels, est enfin parvenu à croître et à fleurir, est certainement un des plus précieux instruments qui soient ; mais il faut qu’un plus puissant le manie. Il n’est qu’un instrument… » Car l’homme est un être qui doit évoluer vers un être supérieur : « Notre pitié (…) ne s’adresse pas à la ‘misère sociale’ (…) Notre pitié est d’essence plus haute et voit plus loin ; nous voyons l’homme rapetisser et nous voyons que c’est vous qui le rapetissez. (…) Le bien-être tel que vous l’entendez n’est pas pour nous une fin ; c’est la fin de tout, un état qui rend aussitôt l’homme ridicule et méprisable (…) Cette tension de l’âme dans le malheur, qui lui donne l’énergie, son sursaut devant le grand naufrage, son inventivité, son courage à supporter le malheur, à l’endurer, à l’interpréter et à l’utiliser, tout ce qui a jamais été donné à l’homme de profondeur, de mystère, de masque, d’esprit, de ruse, de grandeur, n’a-t-il pas été acquis par la souffrance, par la discipline de la grande douleur ? » Se contraindre pour s’affiner, mieux réussir, pas pour en jouir. Pas question d’être maso, mais de faire un effort pour arriver à quelque chose.

Nos vertus : « une haute intellectualité n’a de valeur que si elle (…) est une synthèse de toutes les qualités attribuées à l’homme ‘simplement moral’, (…) acquises une à une, au prix d’une longue discipline, d’un long exercice, peut-être au cours de chaînes entières de générations ; une haute intellectualité, ajouterai-je, n’est jamais que la forme quintessenciée de la justice et de cette sévérité bienveillante qui se sait chargée de maintenir la hiérarchie dans le monde, entre les choses et non seulement entre les hommes. » Tout ne vaut pas tout. « Si à l’hérédité et à l’éducation s’ajoutent des instincts puissants et intraitables, avec leur virtuosité propre et l’art subtil de se faire la guerre à soi-même, c’est-à-dire l’empire sur soi et l’art de s’abuser soi-même, alors naissent ces hommes prodigieux, insaisissables, insondables, ces hommes énigmatiques, prédestinés à vaincre et à séduire, dont les plus beaux exemples sont Alcibiade et César (j’y ajouterai volontiers Frédéric II de Hohenstaufen, (…) et parmi les artistes peut-être Léonard de Vinci). » Mais dès que la société est bien assise, les vertus utiles que sont « des instincts forts et dangereux comme l’esprit d’aventure », sont calomniés car on les craint.

Parmi les peuples et patries de son époque (1886), Nietzsche distingue deux sortes : « ceux auxquels est élu le lot féminin de la gestation et la tâche secrète de modeler, de mûrir, de parachever ; les Grecs étaient un peuple de cette espèce, pareillement les Français ; les autres qui se sentent appelés à engendrer, et à implanter dans la vie un ordre nouveau ; tels les Juifs, les Romains et, je pose la question en toute modestie, peut-être les Allemands. » La France garde : « au XVIe et au XVIIe siècle, sa force profonde et passionnée, sa noblesse inventive. Mais il nous faut tenir mordicus à cet équitable jugement historique (…) : toute la noblesse de l’Europe, celle du sentiment, du goût, des mœurs, bref la noblesse dans tous les sens élevés du mot, est l’œuvre et l’invention de la France ; la vulgarité européenne, la bassesse plébéienne des ‘idées modernes’ est l’œuvre de l’Angleterre. » Pourquoi les Français ? Grâce à « leur vieille et très riche culture de moralistes qui fait que l’on trouve en moyenne, même chez les petits romanciers des gazettes, et chez le premier venu des boulevardiers de Paris, une sensibilité et une curiosité psychologique (…) ; si l’on veut chercher l’expression la plus heureuse d’une curiosité et d’une ingéniosité bien française dans ce domaine de frissons délicats, on peut citer Henri Beyle [alias Stendhal], cet homme étonnant, si fort en avance sur son temps »

Qu’est-ce que l’aristocratie ? « L’ardent désir d’établir des distances à l’intérieur de l’âme même, afin de produire des états de plus en plus élevés, rares, lointains, amples, compréhensifs, en quoi consiste justement l’élévation du type humain, le continuel dépassement de l’homme par lui-même », une conséquence de la volonté de puissance proprement dite, qui est la volonté même de la vie. Quand on dit « élever » un enfant, cela n’a pas d’autre sens que d’en faire autre chose qu’un sauvageon. Pour l’aristocrate, il s’agit de « rester le maître de quatre vertus : courage, lucidité, compréhension et solitude. Car la solitude, chez nous, est une vertu, une sorte de penchant sublime et violent, un besoin de propreté ». Bon = noble tandis qu’ignoble = mauvais. A l’inverse, « l’esclave voit avec défaveur les vertus du puissant (…) Inversement, il met au premier plan et en pleine lumière les qualités qui servent à alléger aux souffrants le fardeau de l’existence ; (…) Une morale d’esclaves est essentiellement une morale de l’utilité. » Pour lui, bon = bête (un bonhomme, un bon coup, un bon coin…).

Notre époque est plébéienne en paroles mais aristocrate en fait. On appelle cela méritocratie, avec raison. Sauf que l’argent et le copinage viennent corrompre la reconnaissance des mérites. Ce qui règne ? « Une répugnante impuissance à se maîtriser, une jalousie sournoise, une lourde façon de se donner toujours raison – trois traits qui de tous temps ont caractérisé le type plébéien ». Et Nietzsche d’ajouter, prémonitoire des histrions qui peuplent nos télés, radios et journaux : « A notre époque très populaire, je veux dire très populacière, ‘éducation’ et ‘culture’ doivent très essentiellement [promouvoir] l’art de faire illusion, de dissimuler ». La pub, le marketing, le storytelling, l’esbroufe, le « bon » coup médiatique. Avec Nietzsche, plus que jamais actuel – résister…

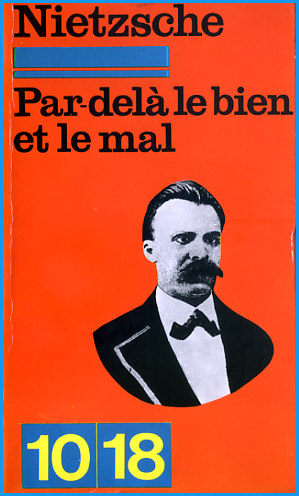

Friedrich Nietzsche, Par-delà le bien et le mal, 1886, traduction Henri Albert révisée Jean Lacoste, édition Bouquins, Œuvres t.2, 1993, pp.549-741, €31.83

(citations ici tirées de la traduction Geneviève Bianquis, 10-18, 1970)

Édouard Tétreau, Analyste

La vraie vie vécue des années folles, celles de la bulle Internet 1998-2000, par un analyste en charge du secteur médias au Crédit lyonnais Securities Europe à Paris. Écrit clair, il y a de l’action à l’américaine et des exemples précis (sous pseudos pour éviter le judiciaire). Tout est vrai – j’y étais.

Mais, mieux que les anecdotes navrantes (la lâcheté Messier) ou croustillantes (le Puritain maître de la finance américaine et ses putes à Paris), une interrogation sur le snobisme social, les sursalaires indus et la course à la cupidité court-terme. La finance anglo-saxonne est une nuisance de l’économie globale, une guerre économique où « le droit », brandi par les puritains yankees, sert surtout à ligoter les autres, Européens et Japonais – alors que des hordes de lawyers et d’opportuns centres offshore à quelques dizaines de minutes de côtes américaines permettent d’y échapper.

Ce livre est écrit après l’éclatement des prémisses de la grande bulle (les valeurs technologiques en 2000 ont précédé la paranoïa du 11-Septembre en 2001 puis la comptabilité frauduleuse et l’audit mafieux en 2002) – mais avant le délire des dérivés en 2007 et la faillite de Lehman Brothers en 2008 – avec les conséquences systémiques, donc économiques, donc sociales, donc politiques dont on n’a pas encore vu tous les effets. Il décrit « comment ce théâtre de gens si savants au-dehors est en fait construit sur du sable. Le sable mouvant des fantasmes et des incohérences humaines » p.273.

Car vous pensiez que les analystes, après 5 ans minimum d’études supérieures en macroéconomie, audit, évaluation des entreprises et mathématiques financières, sont des experts capables de diagnostiquer la santé ou la maladie des sociétés cotées, de proposer des remèdes et de conseiller utilement les investisseurs ? Vous n’y êtes pas ! « Dans la formulation de son message comme dans sa conception, l’analyste doit aller au plus vite. Ce qui signifie : lire le communiqué de presse de la société, ou l’interview, ou le tableau de chiffres et, dans un minimum de temps, sortir le commentaire qui va faire vendre » p.39. Il ne s’agit pas de mesurer mais d’agiter. La bourse exige de la volatilité, des écarts de cours pour générer du business, donc de juteuses commissions. Ce pourquoi l’analyste passe plus de temps à commenter l’immédiat, appeler les clients, organiser des roadshows, qu’à analyser les entreprises. Il n’a plus « dans l’année que deux ou trois douzaines d’heures pour travailler activement sur chacune des entreprises suivies » p.174.

A son époque (2004) c’étaient les conseils d’achat et de vente aux gestionnaires de portefeuille pour faire tourner plus vite leurs actifs ; aujourd’hui (2014) plus besoin des gérants, le trading à haute fréquence, par algorithmes informatisés, s’en charge tout seul : plus besoin non plus d’analystes, ni de vendeurs, ni même de clients… Seul le marché pur et abstrait est le terrain de jeu pour les spéculateurs, entièrement déconnecté des entreprises réelles, de ce qu’elles produisent et des gens qui y travaillent.

Mais ce n’est pas que le commerce ou la bougeotte qui tord le métier d’analyste. C’est aussi la chaîne d’organisation, depuis l’entreprise jusqu’aux portefeuilles, qui incite à la stupidité. « Le processus d’investissement sur les marchés est simple : il suffit de suivre, ou de se raccrocher à la recommandation déjà émise par quelqu’un d’autre » p.49.

L’auteur l’a vécu, analyste médias dans les années flambeuses de J6M chez Vivendi (Jean-Marie Messier moi-même maître du monde, disait-il de lui-même…). « Le 6 mai [2002], deux jours après un changement de notation de l’agence Moody’s sur la dette de Vivendi, j’envoyais une note, alertant les clients investisseurs du Crédit lyonnais Securities d’un risque de faillite (bankruptcy) de ce groupe. Le lendemain, tous mes travaux furent placés sous embargo, en prélude à diverses sanctions disciplinaires. Le 3 juillet, Jean-Marie Messier quittait la présidence d’un groupe à quelques heures de la quasi-cessation de paiement » p.15.

Édouard Tétreau s’est reconverti en créant Mediafin, conseil en communication pour les entreprises. Il a publié fin 2010 ’20 000 milliards de dollars’ témoignage de trois années aux États-Unis après 2007 pour développer une filiale du groupe Axa, qui lui a fait comprendre combien la religion de la finance restait prégnante, laissant présager une bulle de la dette américaine vers 2020. L’ouvrage a été traduit en chinois, montrant combien la Chine est vigilante sur ses investissements en bons du Trésor des États-Unis…

Il y a pire que la vente à tout prix et la mauvaise organisation : l’emprise de toute une idéologie de la finance qui s’apparente à une véritable religion venue des États-Unis. Les croyants usent de mots magiques comme « création de valeur », « benchmark », EBITDA (bénéfices avant toute autre dépense), WACC (coûts du capital) et autre jargon en anglais. Lorsqu’il n’existe aucun mot dans votre langue pour traduire des concepts étrangers, vous les utilisez comme des boites noires sans savoir trop ce qu’elles contiennent. Mettant les habits d’une autre culture, vous avancez patauds, incertains, servilement scolaires. Ne comprenant pas le fond, vous singez. Non seulement vous vous abêtissez, mais vous agissez comme tout le monde pour donner le change et l’illusion sociale d’avoir compris. C’est bien ce qui se passe en analyse financière comme en gestion de portefeuille, j’en ai eu l’expérience directe personnellement (voir Les outils de la stratégie boursière, 2007).

Le « benchmark » est par exemple considéré par les directeurs de gestion français comme un garde-fou à surtout ne jamais franchir au-delà d’une étroite fourchette. La simple lecture d’un dictionnaire vous apprend que benchmark signifie en anglais utile le niveau du maçon : il est donc une mesure, pas un carcan ! Un maçon qui pave un trottoir parfaitement horizontal, selon le niveau à bulle, est un mauvais ouvrier doublé d’un imbécile : l’eau va stagner dans les creux. Le trottoir doit être en légère pente vers le caniveau pour remplir sa fonction de trottoir, le benchmark sert de référence pour marquer cette pente. Pas en France – où l’on doit obéir : à la hiérarchie qui n’y connais rien, à l’abstraction scolaire du mot anglais mal compris ! Quand on ne comprend pas on imite, quand on n’est pas pénétré de l’esprit on régurgite la leçon mot à mot. « Je mets d’ailleurs au défi n’importe lequel des dirigeants des vingt premières banques européennes d’être capable de comprendre, et accessoirement de faire comprendre à ses administrateurs et actionnaires, ce qui se passe exactement dans ces boites noires de l’industrie financière que sont les départements d’ingénierie financière et de produits dérivés… » p.75. M. Bouton, PDG de la Société générale, l’a illustré à merveille lors de l’affaire Kerviel.

Édouard Tétreau prend le même exemple en analyse avec la « shareholder’s value », maladroitement conçue en français comme « créer de la valeur pour l’actionnaire ». Or on ne « crée » pas de valeur, on en a ou on en hérite, l’entrepreneur ne crée que de la richesse (du flux), pas de la valeur (du stock). L’analyste français, par ce concept mal compris, ne va donc s’intéresser qu’à l’actionnaire, à la distribution de dividendes, au retour sur investissement du portefeuille. Alors que la base de la richesse de l’entreprise, celle qui va permettre qu’elle soit durable et puisse investir pour générer du bénéfice (à répartir ensuite en partie aux actionnaires apporteur de capital), est mesurée par la rentabilité : le retour sur fonds propres en fonction du risque assumé. C’est cela qu’il faut analyser, pas la distribution.

Plus qu’un simple témoignage de ces années stupides, ce livre est une sociologie de l’entre-soi parisien où les gens d’un même milieu, sortis des mêmes écoles avec les mêmes concepts abstraits, baignant dans le même jargon anglo-saxon qu’ils comprennent mal, font du fric en toute bonne conscience en enfumant les clients – qui sont, au total, vous et moi, les assurés comme les retraités. Mais ce qui est vrai de l’analyse financière l’est aussi en d’autres domaines : les médias, l’engouement web, les capteurs solaires, en bref tout ce qui est trop à la mode et qui fait délirer comme, il y a 4 siècles, les bulbes de tulipes !

Édouard Tétreau, Analyste – Au cœur de la folie financière, 2005, Prix des lecteurs du livre d’économie 2005, Grasset, 283 pages, €4.96 (occasion) à 18.34 (neuf)

Son site personnel

L’auteur de cette note a passé plusieurs dizaines d’années dans les banques. Il a écrit ‘Les outils de la stratégie boursière’ (2007) et ‘Gestion de fortune‘ (2009).