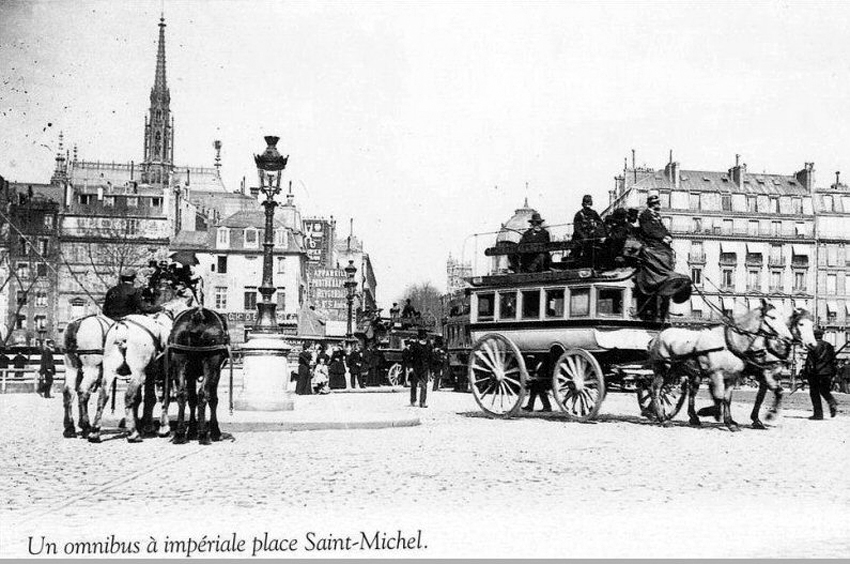

ÉvoquerLes jeunes filles de Montherlant aujourd’hui est une gageure ; rappelons cependant que ceux qui le critiquent ne l’ont jamais lu – ils en ont entendu parler par quelqu’un dont les préjugés lui ont fait tirer un trait définitif sur toute lecture. Or ce roman a été commencé en 1936, année du Front populaire et du grand vent de liberté qui semblait souffler alors sur la jeunesse et la modernité. On ne voulait pas voir le fascisme au sud-est, le franquisme au sud-ouest, ni le nazisme ou le stalinisme à l’est. Ce qui préoccupait était le bonheur. Mais comment trouver le bonheur dans l’inégalité ? Or l’époque restait très macho et emplie de convenances bourgeoises… et les femmes n’avaient pas encore le droit de vote !

Cette charge de Montherlant sur les femmes de son temps, je l’avais lue pour la première fois à la veille de la Terminale au début des années 1970, à cette période du secondaire français qui rend cuistre, comme le dit justement l’auteur. La relecture a ceci de bon qu’elle permet d’aller au-delà de la prime impression ; le jugement que l’on porte se dégage du goût que l’on a pour le texte. Je trouvais alors la peinture assez juste. Je me délectai de retrouver les traits haïs des jeunes bourgeoises bovarysantes qui empoisonnaient mes classes de leur idéalisme psychologique. Depuis j’ai connu d’autres filles et surtout des femmes sorties d’adolescence, au travail, à l’université, en bateau, en voyage, loin de ce lieu d’irresponsabilité et d’oisiveté malsaine du lycée.

Dans Les jeunes filles, Montherlant prend position : sur la femme telle qu’il la voit, sur la société bourgeoise de son temps, sur l’enfant qui est promesse. Il dessine d’autre part un caractère : celui de Costals, qui est l’un de ses masques.

Tout en marquant sa différence d’avec la femme, Montherlant rêve d’elle comme d’un être au même niveau que l’homme. Si pour lui le mâle n’a pas de conception du bonheur (« un état négatif », « dont on ne prend conscience que par un malheur caractérisé »), s’il ne s’intéresse à la femme que par désir des sens ou par volonté d’enfant, s’il est un être actif, ouvert et curieux, insouciant, guerrier – la femme lui apparaît plus stable, plus renfermée, plus « sérieuse », plus attentives aux états psychologiques qui conduisent à la paix et au bonheur. Elle en fait « une réalité substantielle extrêmement, vivante, puissante, sensible. » Fondamentale distinction des sexes : l’homme pointu, fait pour percer, chercher, vaincre ; la femme fendue, faite pour recevoir, attendre, concevoir. Homme en pic et femme en creux ; homme qui chasse et prévoit, femme qui s’attache et s’enferme.

Il ne faut pas attacher trop d’importance à ces oppositions de couples qui sont des métaphores et, comme les mots eux-mêmes, des images. L’homme n’est pas toujours montagne ni la femme vallée. Mais il reste que la différence existe, qu’elle n’est pas uniquement culturelle, et que toute dissemblance n’est pas nécessairement contradiction à résorber. Un couple fécond est union des contraires et certainement pas fusion de deux semblables. L’homme n’est pas la femme, il l’épouvante, l’apitoie et la fascine ; la femme n’est pas homme, ni dominée, ni identique.

« Presque toutes les fois qu’une femme se dégrade – par une mode qui l’enlaidit, une danse qui l’encanaille, une façon imbécile de penser ou de parler – c’est l’homme qui l’y a poussée ; mais pourquoi ne résiste-t-elle pas ? » Désarroi et colère de Montherlant, taxé sans fondement de misogyne, auquel les féministes depuis, à travers leurs excès, ont heureusement répondu. La bourgeoise de son époque, qui ne fait rien par standing (pour montrer qu’elle n’a pas besoin de travailler), devient vaine, cancanière, ignorante, simple femme-objet pour un faire-valoir social. Quand la femme n’a d’autre rôle que de parure pondeuse, ses parents la poussent nécessairement au mariage, seul moyen de lui faire acquérir un statut.

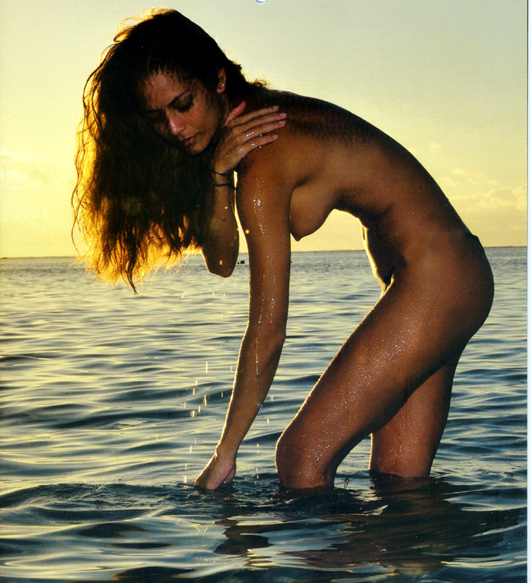

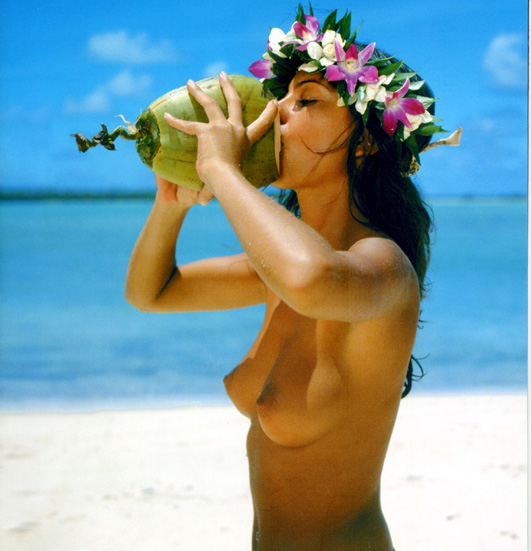

Costals, comme Montherlant, « rêvait d’étreintes plus dignes de lui, d’égal à égal, sur le plan héroïque ». Non point la femme garce (clope, pantalon, cheveux courts, ongles rongés et manières de charretier), mais la femme puissante, aussi libre que l’homme. Non point amazone, Jeanne d’Arc ou Walkyrie, ces créations d’homosexualité refoulée des sociétés autoritaires, mais Reine morte, Mariana fille du Maître de Santiago, Pasiphaé ou sœur Angélique de Port-Royal, des femmes dignes comme Iseut ou Chimène. Telle est Rhadidja, la jeune maîtresse marocaine de Costals, aussi insouciante dans la vie que dans la mort, trouvant plaisir à donner sans demander en retour, vivant le présent et non l’avenir ou le passé, jouissant de l’instant sans idéaliser l’ailleurs.

Car ce qui agace le plus Montherlant est l’Hâmour raillé par Flaubert, cette caricature monstrueuse du sentiment féminin agrémentée par les littérateurs et considérée avec sérieux par la bêtise bourgeoise à la Bovary. Il ne faut pas dévoyer l’amour comme le font à longueur de temps ces romans pour midinettes, ces chansons pour teen-agers et ces films hollywoodiens. Comme sont méprisables ce commerce du sentiment, cette enflure du cœur pareille à une drogue dont il faut augmenter la dose pour qu’elle fasse encore effet !

Costals ramène l’amour à ce qu’il est : « d’une part de l’affection à nuance de tendresse, et de l’estime ; et, d’autre part, du désir ». Rien de plus – mais quel couple peut se vanter de vivre DÉJÀ ces sentiments ?

Parfois l’affection « va proprement à l’infini », en ces rares cas où les êtres se reconnaissent et se choisissent. Ils veulent s’aimer « comme le chrétien (intelligent) veut croire » : par pari. Ainsi Costals et son fils. Ainsi Rodrigue et Chimène. Mais ce sont là des miracles qu’on ne peut prostituer. Certes, l’amour existe, mais il ne faut pas qualifier ainsi le seul mouvement du désir ou l’affection d’un soir. Aussi, « l’un des devoirs de l’Européen moderne, qui veut vivre raisonnablement » est-il « d’opposer avec la dernière fermeté une légèreté systématique à ces complications et à ces sublimations malsaines ».

On ne peut aimer « à fond » qu’un être libre, qui échappe miraculeusement à sa condition sociale. « Ce qu’on aime est toujours un enfant », dit Costals. L’enfant ontologique au sens de Nietzsche : l’être de la dernière métamorphose, innocence et oubli, jeu, roue qui roule sur elle-même, oui sacré à la vie. Ainsi Guiguite, la maîtresse juive, ainsi Rhadidja, la maîtresse arabe. Ainsi les bêtes, les primitifs, les gosses. Rien de pesant, de sérieux, de nécessaire. L’amour aussi infini que l’eau de la mer mais, comme elle, indifférent, comme elle, en mouvement. « Quelle ivresse de vivre sur cette eau mouvante, jamais épuisée, jamais fidèle, jamais désespérée, qu’est la vie d’un autre ! »

Fi des convenances et de l’idéalisme bourgeois. Le mariage ? Comme une dernière extrémité, après promesse de divorce par consentement mutuel. Mieux que le mariage est la liaison libre, qui préserve la liberté des partenaires et l’indépendance du plaisir. Quelle misère que ces couples de Nénette et de Rintintin, ces « pénuries frissonnantes qui ont besoin de se réchauffer l’une à l’autre ». Ne jetons pas la pierre : si le mariage aide à vivre, tant mieux, mais il est trop souvent le lot des médiocres qui ne sont rien tout seul. Rares sont les amours qui durent, où la sexualité se transforme en affection, où l’on connait le bonheur de vieillir ensemble…

Quant à l’enfant… Refus de la lapinerie sociale, refus de l’héritier bourgeois. L’enfant est chose sérieuse, qu’on ne doit pas « faire » sans y penser. « Avoir » un enfant parce que tout le monde le fait, parce que la société l’attend de vous, parce qu’il sera nounours entre les mains d’une femme déçue, ou parce qu’il fournira les futurs citoyens pour occuper les bataillons de profs et autres spécialistes ? Non ! Un être se respecte, il se construit comme une œuvre. « J’imagine très bien que j’aurais pu, depuis dix ans, ne faire rien d’autre que me consacrer à l’éducation de mon fils », dit Costals. Lorsqu’on veut qu’il vienne au monde, lorsqu’on veut être son père et le reconnaître pour fils, on ne le laisse pas à la charge des institutions. Spécialisées et anonymes, elles feront déteindre sur lui « l’ignominie du siècle ». Vouloir d’un fils, c’est vouloir l’aimer, donc l’estimer et qu’il s’en montre digne. Donc le modeler soi-même, tâche difficile, belle, et qui suffit à justifier une vie.

Positions scandaleuses pour l’époque – et qui nous sont sympathiques aujourd’hui. Elles prennent leur relief lorsque l’on considère le caractère particulier de Costals. La conduite de sa vie est une conséquence de sa nature et du libre choix de soi-même. Le roman Les jeunes filles analyse le rapport entre soi et les autres. Le mot-clé est « dépendance ».

Si les rencontres avec les autres sont nécessaires (« on ne vit pas sur soi seul impunément »), et si le repli sur soi, lorsqu’il n’est pas commandé par de hautes raisons spirituelles ou intellectuelles, n’a le plus souvent pour cause que l’impuissance ou la peur de vivre. « Je n’aime pas qu’on ai besoin de moi, intellectuellement, sentimentalement, ou charnellement », dit Costals. Car le besoin fixe l’être, le réduit à l’un de ses moments, alors qu’il doit garder la liberté du mouvement. « Je redoute ceux qui me comprennent », car ils n’ont saisi qu’une image de moi, seulement l’un des masques, et ils s’imaginent m’avoir tout entier. Or « je suis une âme de grâce, et les âmes de grâce se communiquent comme la grâce même, qui prend toutes les formes. Et je suis – essentiellement – celui-qui-prend-toutes-les-formes ».

L’amour, l’admiration, font dépendre et obligent à se conformer. La grâce qui séduisait ne peut que s’épuiser car elle ne peut s’enfermer dans les formes sans perdre sa qualité essentielle qui est la légèreté. Les âmes de grâce sont comme ces oiseaux à qui l’on ne peut rogner les ailes sans qu’ils deviennent de stupides oiseaux de basse-cour. L’albatros du poète…

L’existence de Costals est de plaisir et de sagesse, une vie bonne à l’antique, où la liberté se préserve par un certain égoïsme, permettant l’amour du fils et la genèse d’une œuvre. Costals se rend libre pour aimer et pour écrire, non par pur nombrilisme. Sa sensibilité vive, qui est celle de Montherlant, le pousse à porter une attention exigeante aux autres – à ceux qu’il choisit. Ce qu’il appelle sa charité, que ceux qu’elle vise ne comprennent pas, y voyant autre chose que la gratuité du don. Andrée Hacquebaut croit que c’est par amour pour elle que Costals répond à ses lettres, comme Thérèse Pantevin et Solange. L’Hâmour toujours… pareil à celui de ces chiens errants qui viennent se frotter à vous en remuant la queue et vous suivent partout parce que vous leur avez jeté un regard.

Les bêtes, les primitifs et les enfants, Costals, sont plus simples – plus légers – que vous ne dites. Quelle pesanteur que ce sérieux bourgeois que vous gardez encore, malgré juin 36, malgré mai 68, malgré la libération de la femme !

Henry de Montherlant, Romans 1 (dont les 4 tomes des Jeunes filles, 1936 à 39), Gallimard Pléiade 1959, 1600 pages €59.00

Tome I Les jeunes filles, Folio 1972, 224 pages, €6.50

Tome II – Pitié pour les femmes, Folio 1972, 224 pages, €6.50

Tome III – Le démon du bien, Folio 1972,256 pages, €6.50

Tome IV – Les lépreuses, Folio 1972, 256 pages, €9.93

Montherlant sur ce blog (citations et chroniques)

Commentaires récents