La morale est une interprétation d’un système de valeurs. Elle est le produit d’une société, des affects et du corps de chacun. Nietzsche en fait la résultante des instincts physiques « des symptômes de réussite ou d’échec physiologique ». Pour lui, il n’existe aucun fait qui soit moral ou immoral, mais simplement l’interprétation qu’on lui donne. Vérité en-deçà, erreur au-delà, disait déjà Pascal en parlant les Pyrénées.

Les morales varient avec les peuples et les cultures; elles varient avec le temps; elles restent humaines malgré la fixation que l’on voudrait sur l’éternel. « La » morale n’existe pas (illusion religieuse du seul Dieu Vrai… qui varie suivant les civilisations) mais la pluralité des morales dans le monde. Lorsque l’on parle en Occident de « morale », il est évident que l’on ne parle que de « notre » morale historique, ascétique dualiste, formalisée par Platon et prolongée par la doctrine d’Eglise du christianisme.

D’où, dans Par-delà le bien et le mal et dans La généalogie de la morale, la typologie « naturelle » que tente Nietzsche des morales. Il distingue – en restant dualiste… – la morale des maîtres et la morale des esclaves. Chacune a une généalogie et des conséquences pratiques, notamment quel type humain est ainsi transformé par les valeurs morales historiques.

La morale ascétique est une déficience de la volonté de puissance aboutissant au nihilisme et à la condamnation de la réalité au motif que tout vaut tout. Issue du platonisme puis des stoïciens, elle s’incarne dans le christianisme, revivifiée dans les sectes protestantes puritaines, avant d’investir le jacobinisme de Saint-Just et Robespierre, puis le socialisme et le communisme jusqu’à Pol Pot. Se développe alors « la moraline » (das Moralin), sorte de médicament social de bien-pensance, par exemple celui du christianisme bourgeois et hypocrite qui sévissait fort à l’époque de Nietzsche. L’apparence de la moralité compte plus que la moralité même. Les romans de Huysmans, la correspondance de Flaubert, décrivent fort bien ce vernis convenable en société qui masque les turpitudes intérieures et privées.

Mais l’hypocrite est un type éternel de toute morale : Molière l’a excellemment décrit sous les traits de Tartuffe. A noter que Donald Trump est le contraire même de Tartuffe : il dit tout cru et tout haut ce qu’il veut et arrache le mouchoir du sein qu’il veut voir ; il met tout en œuvre pour forcer la réalisation de sa volonté. Ce pourquoi il plaît au « peuple » qui a moins besoin de faire de l’hypocrisie une seconde nature pour vivre en société. En effet, qui veut arriver a besoin de « paraître », d’être autre qu’il n’est pour se montrer conforme, obéissant, cooptable par les élites jalouses de leur statut. Sauf que Trump n’a aucune morale, ce qui n’est pas ce que prône Nietzsche. L’enfant gâté est plutôt du côté du laisser-aller que de la discipline nécessaire à une nature forte.

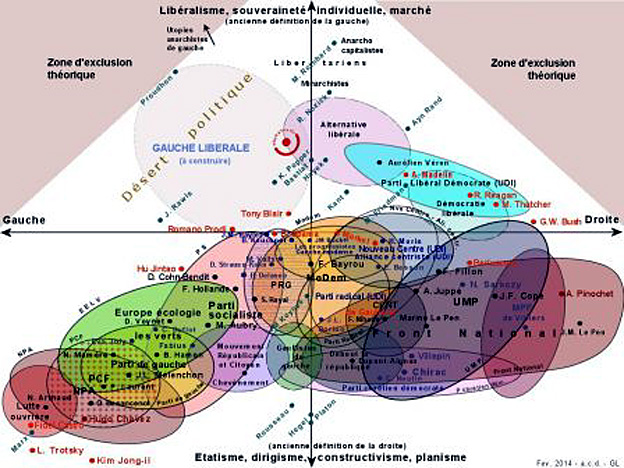

Plus près de nous, Français, la triste moraline socialiste dérape depuis des décennies en pilotage automatique comme ces appareils où il suffit de mettre une pièce pour que sorte encore et toujours la même chanson. Les ténors de la Gauche bien-pensante édictent des fatwas dans les médias pour stigmatiser et déconsidérer ces loups démoniaques (de droite ou « ultra-libéraux » pas moins) qui osent souiller leur onde pure… Ils font de la démagogie sans le savoir avec leurs grands mots (tout est « grand » pour la morale) : émancipation, démocratie, égalité « réelle », progrès, justice « sociale », primat du politique, collectif, écologie « sociale et solidaire ». On voit combien la vraie vie fait voler en éclat ces grands principes lorsque le droit tombe sous les kalachnikovs, lorsque l’émancipation promise toujours pour demain n’arrive pas à avancer sous la pression du victimisme (les assassins seraient de pauvres victimes de la société, la désintégration scolaire n’aurait rien à voir avec l’immigration, le collectif est forcément plus fort que les communautarismes…). La moraline de gauche est l’impérialisme médiatique de l’indignation, une impuissance masquée sous les grands mots, le masque idéologique de la réalité des privilèges jacobins, des zacquis menacés.

Haïr la chair, lutter contre les passions et valoriser l’altruisme et la pitié forme selon Nietzsche une morale hostile à la vie, à la santé et à l’épanouissement humain. Comme un ressentiment envers la nature humaine, comme pour se venger de la vie. Les écolos forment aujourd’hui la pointe avancée de cette austérité du repli sur soi, réprimant tous les désirs (sauf ceux des peuples non-occidentaux) pour s’humilier du « péché » d’avoir « exploité » la nature. Souffrir donne bonne conscience : voyez comme je suis vertueux parce que je suis malheureux !

Ernest Renan dans ses Souvenirs d’enfance et de jeunesse, parus en 1883 : « Damne-toi, pourvu que tu m’amuses ! – voilà bien souvent le sentiment qu’il y a au fond des invitations, en apparence les plus flatteuses, du public. On réussit surtout par ses défauts. Quand je suis très content de moi, je suis approuvé par dix personnes. Quand je me laisse aller à de périlleux abandons, où ma conscience littéraire hésite et où ma main tremble, des milliers me demandent de continuer » VI.4 Car le « mal » (qui est la transgression de la morale ambiante), fascine le bien-pensant qui n’ose pas oser. Cette remarque d’il y a deux siècles s’applique littéralement au cas Gabriel Matzneff, bouffon du sexe pour les intello-transgressistes post-68 qui ne tentaient pas faire le quart de ce qui était raconté (et amplifié) dans le « journal » maudit. Jusqu’à ce que la nymphomane de 13 ans qui a bien joui se repente en ses blettes années et se pose en « victime », en Moi aussi de la mode du viol, en féministe dénonçant le pouvoir mâle, surfant sur la vague pédo-crimes pour se faire mousser dans un opus a-littéraire où il y a surtout du con et des fesses. Renan rirait bien de cette prétention à se refaire une vertu sur ses dépravations de jeunesse.

Plus sérieusement, il faut se remettre dans le contexte d’époque : 2020 n’est pas 1985, l’époque a changé et la société aussi. Faire jouir les mineurs n’est plus d’actualité : ils font bien cela tout seul et c’est tant mieux pour se construire, les adultes ayant des préoccupations trop égoïstes pour ne pas les blesser. A l’époque des faits, y a-t-il eu « viol » sur mineure de 15 ans ? Est qualifié de viol toute pénétration par violence, contrainte, menace ou surprise : une fille pubère de 13 ans en 1985 (17 ans après mai 68, 1 ans après Canal+ surnommé Anal+ et quelques années avant l’émission de Fun radio Lovin’fun où le Doc et Difool disséquaient la sexualité exubérante ado) a-t-elle pu être « surprise » comme « ne connaissant pas la sexualité adulte » ? Un père absent et une mère démissionnaire ne constitue-t-il pas une « incitation à commettre de la part d’un tiers » – ici des parents irresponsables ? Ce sont toutes ces questions que la justice, qui s’est autosaisie, doit trancher dans le cas Springora contre Matzneff. Outre que « sans violence, contrainte, menace ou surprise, l’atteinte sexuelle entre un(e) majeur(e) et un(e) mineur(e) de 15 ans n’est pas considérée comme une « agression » sexuelle mais comme une « atteinte » sexuelle sur mineur(e), qu’il y ait ou non pénétration. Le viol n’est prescrit qu’aux 48 ans de la victime – tiens, justement en mars 2020… – tandis que l’atteinte est prescrite aux 38 ans. On comprend toujours mieux lorsque l’on fait la généalogie de la morale affichée : dans le cas Springora, l’intérêt bien compris (en indemnisation et surtout notoriété) relativise la grandiloquence victimaire…

Retourner ce jeu social est de bonne guerre : avouez et vous serez pardonné, repentez-vous et vous aurez toute bonne conscience pour vous poser à votre tour en juge. Ainsi font les curés catholiques avec la confession, ce pouvoir inquisiteur d’Eglise qui permet la maîtrise des âmes. Ainsi font les psys freudiens qui croient que le dire guérit, ce qui leur permet de fouiller impitoyablement tous les souvenirs enfouis, tous les non-dits dissimulés, y compris les reconstructions fabriquées. Ainsi font les communistes avec leur ‘bio’ fouillée où tout ce qui est bourgeois en vous est impitoyablement mis en lumière, ce qui vous ‘tient’ politiquement. Ainsi font les criminels qui « s’excusent » et « demandent pardon » pour voir leur peine réduite (pleurs et lamentations au procès bienvenus). Ainsi font les politiciens, surtout américains, qui avouent et assument, « faute avouée étant à-demi pardonnée » dans le catéchisme puritain.

« La moralité s’oppose à la naissance de mœurs nouvelles et meilleures : elle abêtit », dit encore Nietzsche dans Aurore §19. Voulant s’imposer comme éternelle et universelle, elle nie la diversité des peuples, leur histoire et leur liberté d’esprit. Elle veut créer une « imitation de Jésus-Christ », un « homo œconomicus » libéral ou un « homme nouveau » communiste, un égalitaire pas macho ni phobe des démocraties contemporaines – en bref discipliner, surveiller et punir. Ce pourquoi la philosophie doit se faire critique de cette domination, de cet universalisme impérial qui n’est que sectaire. Les Chinois et les Indiens ne disent pas autre chose; quant aux Russes, ils privilégient une interprétation chrétienne différente du puritanisme yankee. « L’immoraliste » de Nietzsche est celui qui combat cette morale absolue, pas celui qui est sans morale (il serait amoral, non immoral).

Car la morale reste digne d’être questionnée, pensée en-dehors du christianisme ou du laïcisme platonicien dominant. Les vertus que Nietzsche attribue au philosophe sont en effet des valeurs « morales » : indépendance d’esprit, courage, patience, méfiance critique, modestie… Il les appelle « la probité ». Ce serait l’héritage et le prolongement de l’exigence chrétienne de vérité et d’honnêteté que de reconnaître les origines autres que sociale de la morale en vigueur (par exemple des origines soi-disant divines, ou des origines « naturelles »), donc d’exercer la critique pour mettre en lumière son aspect ascétique suicidaire (dont la repentance pour tout est un trait contemporain). Ernest Renan montre à l’envi cet habitus catholique de « suicide orthodoxe » dans ses Souvenirs cités plus haut.

Pour Nietzsche, une morale demeure utile : elle est un instrument d’éducation qui permet d’élever le niveau humain en le civilisant. Il s’agit pour lui d’encourager le vouloir créateur issu de l’instinct de vie, d’épanouir les potentialités créatrices de chacun dans tous les domaines, de modifier ainsi les coutumes, les mœurs et les institutions. Quelque chose de l’utopie de Marx sans les torsions des exégètes hégéliens ou activistes.

L’obéissance aux mœurs est la morale définie dans une culture, soit une forme d’élevage (au triple sens d’élever l’animal, d’éduquer les passions individuelles et de rendre l’être humain meilleur – selon les trois étages que sont instincts, affects et esprit). Tendre vers le sur-humain doit être la visée de cette morale pour Nietzsche ; elle implique de lutter contre le laisser-aller (Par-delà le bien et le mal) en entraînant les individus à affronter ce qui est douloureux ou terrible au lieu de le nier au profit d’illusions. Tout vient de la vie, de son élan, de sa force. Une morale en société ne peut que refléter ces valeurs de vie si la société veut perdurer dans l’histoire. En ce sens, Nietzsche n’est pas un « libertaire » au sens de 1968 ; il n’est ni pour la sexualisation tout azimut, ni pour les passions débridées, ni pour la chienlit morale et politique. Il est pour s’« élever », pas pour se ventrouiller.

Céline Denat et Patrick Wotling, Dictionnaire Nietzsche, Ellipses 2013, 307 pages, €18.30

Voir aussi sur ce blog :

- Camus https://argoul.com/2011/11/07/camus-la-chute/

- Socialistes https://argoul.com/2015/02/11/moraline-socialiste/

- https://argoul.com/2011/09/28/lecons-de-nietzsche-aux-socialistes/

- Sexe en utopie https://argoul.com/2011/06/05/sexe-entre-utopie-et-realite-en-polynesie/

Commentaires récents