Henry de Montherlant est mort – volontairement – depuis plus d’une génération. Engagé volontaire en 1918, rengagé volontaire en 1939, il a soutenu sa patrie malgré son désir d’indépendance. Mais qui aime bien châtie bien. Il n’a cessé de stigmatiser la perte de vitalité française depuis 1918, le laisser-aller moral, la lâcheté petite-bourgeoise… qui dure encore.

Lui, aristocrate picard dont une branche remonte à la noblesse de Castille, il a cherché aux sources : l’enfance dans la ‘Relève du matin’, la soif dans ‘Aux fontaines du désir’, l’ailleurs stimulant dans ‘Un voyageur solitaire est un diable’, les raisons de vivre et de mourir dans ‘Mors et vita’, l’éthique personnelle dans un siècle matérialiste avec ‘Service inutile’.

Il a vu le retour possible de la guerre dès 1919 ; il a raconté l’impréparation politique, le je-m’en-foutisme du commandement, le crétinisme des vieilles badernes parlementaires et le conformisme des militaires en 1938 ; il a décrit le désastre, l’exode et la débâcle de 1940. Il y eu certes la perte d’énergie d’un peuple saigné entre 1914 et 1918 – mais l’Allemagne le fut aussi. Il a mis plutôt en cause la morale du pastis et de la belote avec ce mot d’ordre national « Pas d’histoires ! ». L’âme de tout réduire au « petit », au « gentil », à l’insignifiant. L’effondrement de 1940 était écrit.

Devant la persistance de la société de Cour, du conformisme bachoteur des Grandes écoles, de l’hypocrisie devant l’argent, des coups politiques permanents, de l’histrionisme télé et footeux, on se dit que notre XXIe siècle commençant ressemble étrangement au XXe siècle débutant. Et que Montherlant a écrit quelques pages d’une morale française qui perdure. Citations :

« Car je méprise moins la dernière des bigotes que ceux qui, levant la tête et se prétendant libres, vacillent devant la première liberté qu’on leur offre » Aux fontaines du désir 1925, p.244. Les burkinis sont plus fières de leur provocation que les chiens couchants de la soumission à prétexte tiers-mondiste et repentant.

« C’est suivre les autres sur leur terrain, que répondre à l’aiguillon ; c’est se faire manœuvrer. Tenons que l’absence d’amour-propre est quelquefois vertu, si laisser dire est toujours force de caractère. Il montre le courage qu’il faut pour ne pas céder à cette terreur d’être seul, ou seulement de la minorité, qui est une des plaies de la France d’aujourd’hui » Service inutile, 1935 p.668. La plaie de de bêler avec les moutons, de « réagir » (d’être donc « réactionnaire ») à toute provocation fomentée exprès par une clique d’islamistes qui cherchent à déstabiliser le consensus républicain et forcer à la guerre civile.

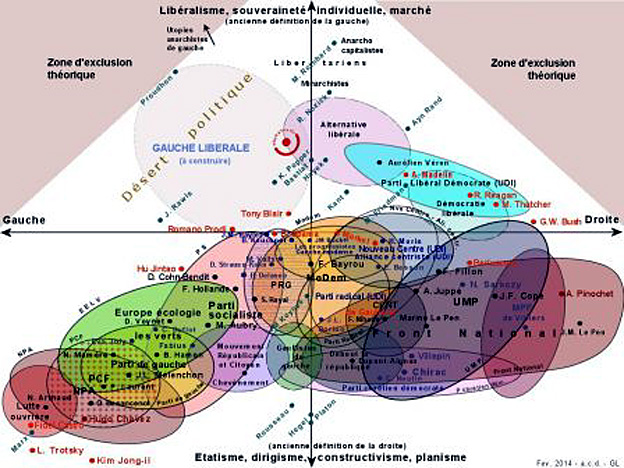

« Un imbécile est fait pour être homme de parti : ne voyant que sa vérité, il ne saurait en renier d’autres » Aux fontaines du désir 1925, p.280. Nos partis politiques, nos « zassociations » toujours promptes à revendiquer et à crier au scandale, sont remplis d’imbéciles – leur vérité bornée par leur petit esprit et par le groupe fusionnel.

« Quant à ce qui est simplement hors du commun, cela paraît ‘ridicule’. Surtout en France, nation petite-bourgeoise et qui adore le petit. Dante, Michel-Ange, Shakespeare, Byron, Wagner ont été d’abord jugés ridicules, ici, parce que ‘bizarres’, c’est-à-dire autre chose que petit-bourgeois. Le XVIIe siècle est pour nous le grand siècle parce qu’il a affadi tout ce qu’il a touché : l’antiquité comme l’épopée moresque » Aux fontaines du désir 1925, p.260.

Fonctionnaires et système scolaire pour un même combat : le convenable. « Cette grande conspiration française contre la naïveté et le naturel ! Les mots d’ordre du primaire ne sont pas si différents de ceux du classique : pas de lyrisme, pas de fantaisie, pas de vision vraie de la réalité, pas d’expression directe de ce qui est ressenti, tout cela est ou ridicule ou choquant : un peuple avec perruque, aujourd’hui avec certificat d’études, ne saurait le supporter. Le jargon de nos petits intellectuels avancés sert un idéal bien opposé, certes, à celui des beaux esprits de Versailles ou à celui des scolastiques : n’importe, ‘tarte à la crème’ et ‘baralipton’ y montrent le nez. Le lit de Procuste sur lequel un professeur de 1928 étend une page d’écrivain, pour la mutiler de tout ce qu’elle a de vigoureux et d’inspiré, ou une copie d’écolier, pour y barrer rageusement tout ce qu’elle a de personnel et qui sente la valeur, c’est un meuble national, le même depuis des siècles : le duc de Roannez y étendit Pascal, Fontanes y étendit Chateaubriand, lequel y avait étendu Dante, etc. Quand Hugo et Zola veulent parler du peuple, ils en font une description « littéraire », c’est-à-dire fausse, tout comme un auteur de bergeries du XVIIIe siècle, et c’est seulement parce que cette description est fausse qu’elle a plu et qu’elle a été acceptée » Service inutile, 1935 p.610. L’idéalisme, le monde en Bisounours – cette plaie du petit-bourgeois bien-pensant.

La « morale de midinette » plus que jamais à l’œuvre : « Peur de déplaire, peur de se faire des ennemis, peur de ne pas penser comme tout le monde, peur de peindre la réalité, peur de dire la vérité. Mais, en fait, ce sont tous les Français qui, depuis le collège et dès le collège, ont été élevés sous le drapeau vert de la peur. Résultat : le mot d’ordre national « Pas d’histoires ! » ; la maladie nationale : l’inhibition. Depuis près d’un siècle, depuis vingt ans plus encore [1918] on injecte à notre peuple une morale où tout ce qui est résistant est appelé « tendu », où ce qui est fier est appelé « hautain », où l’indignation est appelée « mauvais caractère », où le juste dégoût est appelé « agressivité », où la clairvoyance est appelée « méchanceté », où l’expression ‘ce qui est’ est appelée « inconvenance » ; où tout homme qui se tient à ses principes, et qui dit non, est appelé « impossible » ; où tout homme qui sort du conformisme est ‘marqué’ (comme on dit dans le langage du sport) ; où la morale se réduit presque exclusivement à être « bon », que dis-je, à être « gentil », à être aimable, à être facile ; où la critique se réduit à chercher si on est moral, et moral de cette morale-là » L’équinoxe de septembre, novembre 1938, p.843. La gauche dégoulinante de jérémiades déconsidère ce qui a fait longtemps le souffle de la gauche ; les associations anti, professionnels du choqué, déconsidèrent ce qui a fait longtemps la noblesse de leur combat, la défense des faibles et des minorités ; les politicards courant derrière les sondages à coup de communication et de petites phrases déconsidèrent ce qui a fait longtemps la noblesse de la politique : servir l’État.

Aboitim avait raison : voir le monde au bout de la truffe en dit plus sur le monde politico-médiatique français que bien des analyses. « Montre-moi ton chien, je te dirai qui tu es. Une certaine petite bourgeoisie française, en supportant, que dis-je, en adorant le contact journalier, la cohabitation avec d’immondes roquets, que nous ne regardons qu’avec nausée, nous ouvre un jour sur elle-même. Il y a dans le mystique musulman Al Hallaj l’histoire d’un chien qui suivait un homme, et qui était l’âme de cet homme. Le roquet de cette petite bourgeoisie française, c’est son âme » Service inutile, 1935 p.641.

Henry de Montherlant, Essais, Gallimard Pléiade, 1963, 1648 pages, €62.00

Montherlant sur ce blog (citations et chroniques)

Commentaires récents