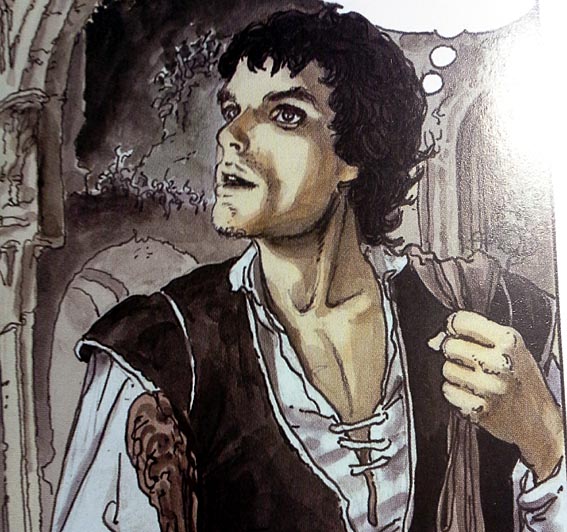

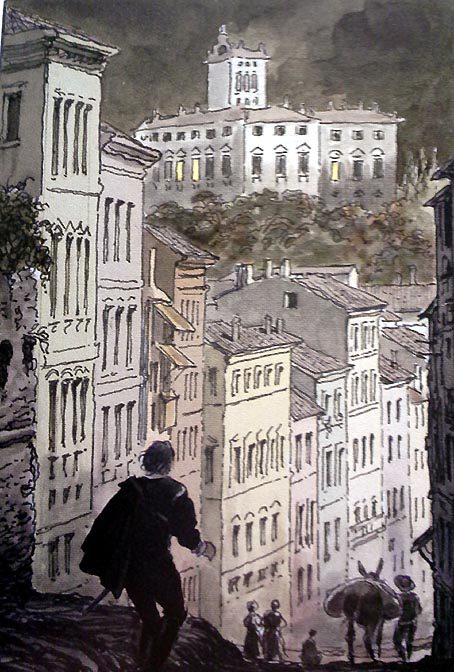

1592, Michelangelo Merisi, dit le Caravage du nom de la petite ville où sa famille a trouvé refuge lors de la peste de Milan de 1576, a 21 ans lorsque le dessinateur le croque en partance pour Rome. C’est un vigoureux jeune homme aux cheveux noirs, à la chair pleine et à la chemise échancrée.

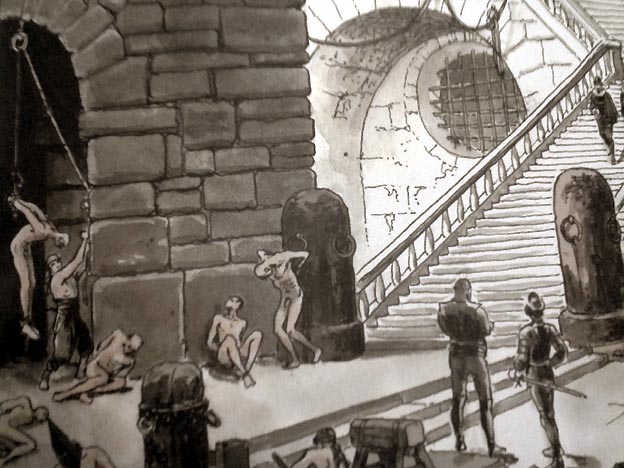

Il n’hésite pas à faire le coup de bâton pour protéger les faibles en butte aux atteintes des grands, ce qui lui fait une réputation de querelleur, mais il est vite adopté par les ateliers qui pullulent dans la capitale romaine.

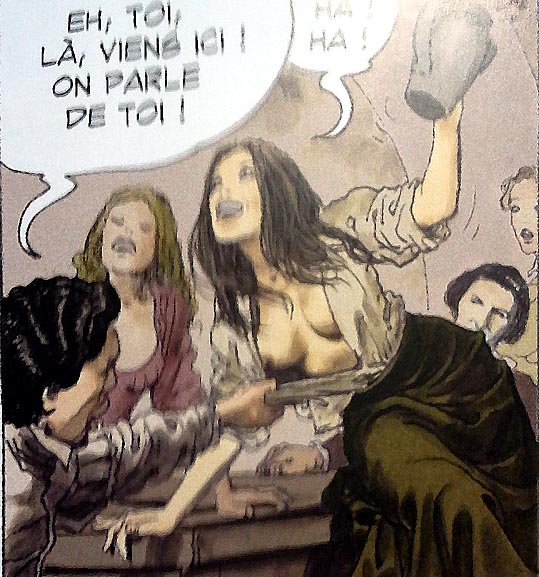

Milo Manara dessine très bien les corps, notamment les croupes et les poitrines des jeunes filles. J’en avais été ébloui jadis dans Le Déclic.

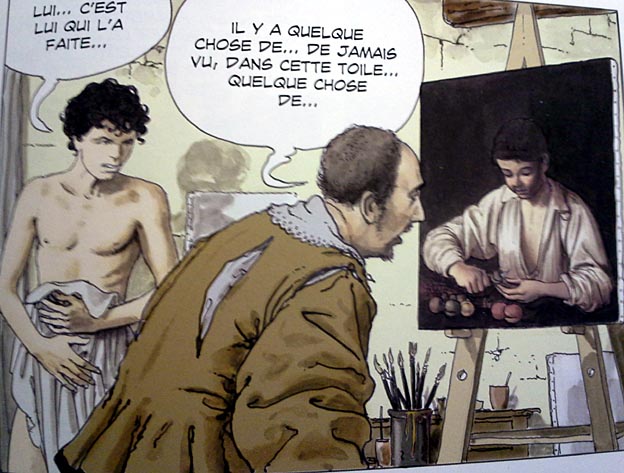

Le jeune Mario invite Michelangelo dans l’atelier de son maître et se montre au naturel. Le Caravage le peindra en peleur de fruit, en garçon au panier, en Bacchus, en ange sensuel, en Amour victorieux. Mais le Caravage peint aussi des prostituées en Madone et en Vierge à l’Enfant, aimant la lumière qui joue sur les globes des seins et sur l’ovale des visages. Il met en scène, comme au cinéma, ses personnages qui semblent surgir de l’ombre.

L’audace nature a de quoi choquer les bons prêtres qui commandent des œuvres, notamment Saint Matthieu et l’ange ou la Mort de la Vierge. Malgré la protection du cardinal Del Monte, Caravage ne peut pas tout exposer, même s’il déclare peindre le vrai pour le peuple. Il décorera l’église Saint-Louis des Français de grandes compositions devant lesquelles la foule se presse page 50.

Certains reprochent à Milo Manara de ne pas tirer plus avant son héros vers l’homosexualité, fort commune et pratiquée à l’époque renaissante en Italie. Mais rien ne prouve ce penchant du Caravage ; il a peint aussi bien les corps de jeunes mâles que de jeunes filles, s’attachant à la caresse de la lumière sur l’architecture de chair.

Donald Posnar a évoqué en 1971 le penchant homoérotique du peintre, évident dans l’Amour victorieux, mais Maurizio Calvesi en 1986 le justifie par les goûts du mécène qui a commandé le tableau, le cardinal Del Monte. Evidemment, Dominique Fernandez en a tiré un roman, La course à l’abîme, pour attirer dans la secte le génie qui échappe à toute étiquette. Mais il ne prouve rien – que ses propres penchants. Le Caravage était le second peintre préféré de François Mitterrand après Zurbaràn, selon Anne Pingeot – pour son réalisme, sa violence.

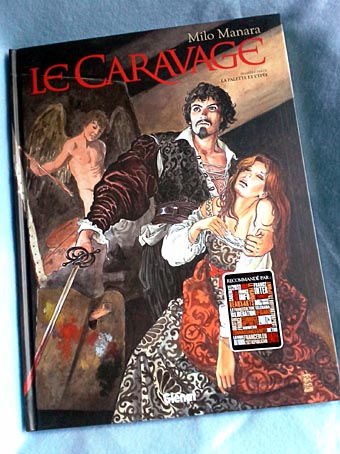

L’histoire de cette première partie de la vie du Caravage, de son arrivée à Rome à 21 ans jusqu’à son départ après le duel où il a tué en duel Ranuccio Tomassini à 35 ans, est assez plate, convenons-en. Manara est dessinateur, pas scénariste ; il s’est contenté de décalquer la biographie dans ses grands traits. Ce qui compte est pour lui moins la vérité historique, malgré une préface un brin pompeuse de « l’historien de l’art » Claudio Strinati, que la vérité humaine du dessin.

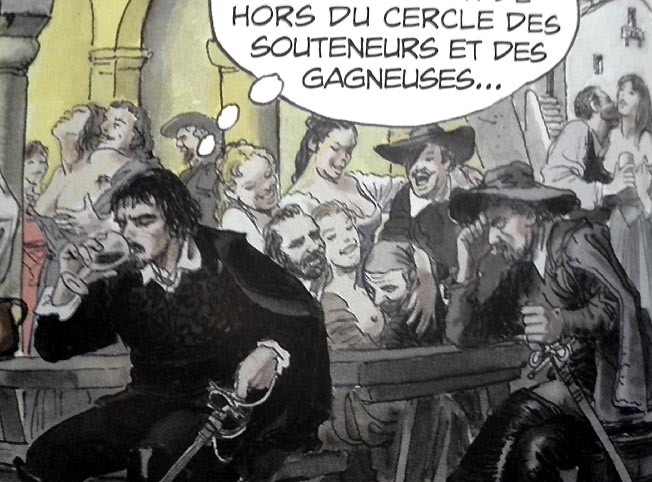

Et le trait est ce qui comble le lecteur. Milo Manara élève les bâtisses de la Rome du XVIe siècle avec toute la grandeur et le délabrement attesté par les peintres, il donne vie aux corps par l’éclairage et par le mouvement. Les tétins à demi sortis du corsage de la putain avinée page 20 sont érotiques, de même que sa croupe lisse et nue offerte à la fessée page 22. Mario dépoitraillé qui prépare un fruit dans la pénombre d’une bougie est aussi très sensuel page 24, tout comme la courbe de son corps nu angélique vu de dos, page 30. Manara ne fait que reprendre les peintures même du Caravage, mais avec quel talent !

Il faut examiner les petits détails des cases pour en goûter tout le travail. Le grouillement réaliste de la vie est très bien rendu. Les couleurs ocre et rouge-brun des pages sont de même tirées des teintes préférées du peintre, ce qui donne une ambiance familière en clair-obscur.

Nous avons là un bel album qui fera aimer avant tout le dessin, immergera dans l’atmosphère romaine au XVIe siècle et déroulera de façon plaisante une part de l’existence mouvementée d’un grand peintre dans l’histoire. Milo Manara dessine remarquablement, qu’on se le lise !

BD Milo Manara, Le Caravage 1 – La palette et l’épée, 2015, Glénat, 64 pages, €14.95

e-book format Kindle, €9.99

Pour connaître le peintre : José Frèches, Le Caravage – peintre et assassin, collection Découverte Gallimard, 2012, 160 pages, €15.80

Commentaires récents