Isabelle (Marine Vacth) a 17 ans en été (22 ans en réalité) ; elle devient femme et veut baiser pour « s’en débarrasser », selon la mode. Elle mime le coït à cheval sur un oreiller et halète de fantasmes. Son jeune frère Victor de 14 ans (Fantin Ravat) l’observe, attentif à apprendre la technique de l’amour. Il confond encore affection et technique sexuelle, croyant selon le romantisme véhiculé par les medias que le savoir-faire physique conduit aux élans du cœur.

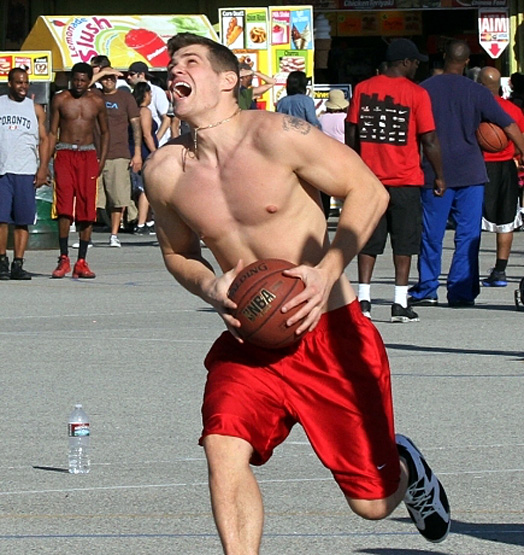

Mais lorsque Isabelle laisse faire Felix (Lucas Prisor), un copain allemand sur la plage un soir de sortie en boite, elle ne jouit pas. Pourtant, le garçon est bien bâti, armé de muscles solides et ne la brusque pas. Il prend son temps et de longues minutes de pilonnage fesses nues sont exhibées sous les yeux des spectateurs comme du double habillé d’Isabelle, passive. Rien ne vient ; Isabelle n’est qu’un sac de viande jeune et jolie qui se fait bourrer. Fin des illusions. Est-ce cela être femme ? Elle retrouve son petit frère endormi en slip dans son lit : il veut savoir « comment ça s’est passé » quand elle rentre ; il compatit pour apprendre. Mais, bof, qu’y a-t-il à dire ? C’est fait et on en est débarrassé, c’est tout. Ce n’est jamais génial la première fois, dit-on.

L’automne venu, de retour dans le quartier latin où vit sa famille aisée, Isabelle décide d’explorer les possibles après qu’un homme mûr l’eut abordée dans la rue pour lui donner son numéro de téléphone. Elle achète une autre puce pour mobile et s’inscrit sur un site Internet de rencontres. Elle s’y montre fort déshabillée et ment évidemment sur son âge. Mais comme elle est jeune et jolie, plusieurs clients la sollicitent. Pour 300 € la passe, elle se rend dans les chambres d’hôtel et se soumet aux désirs des hommes mûrs, pas toujours classe. Au début, ça la dégoûte, puis elle y prend goût. C’est surtout la surprise qui lui plaît, la nouveauté de se déguiser en femme bien vêtue à hauts talons au lieu de son infâme uniforme de lycéenne Henri IV : baskets, jean, tee-shirt et veste caca de surplus d’armée. Plus l’adrénaline de découvrir le désir mâle, jamais le même, souvent bête et parfois cruel (« pute un jour, pute toujours, ha ! ha ! ha ! »). Mais tel est le prix pour trouver la jouissance. « On n’est pas sérieux quand on a 17 ans », déclame Rimbaud étudié au lycée.

L’hiver passe dans les passes ; les billets s’accumulent dans une pochette. Isabelle n’en pas besoin, sa mère lui donne de l’argent de poche et son père, divorcé, 500 € à chaque Noël et anniversaire. Mais se faire payer donne du prix au désir ; c’est se faire valoir au lieu de se faire avoir. Isabelle n’a pas de copain au lycée, elle les trouve immatures et peu séduisants. Le printemps survient et, avec lui, les émois du frère, Victor, travaillé d’hormones qui se branle sous les draps, à l’ébahissement complice du beau-père qui entre sans frapper, en bobo branché. Une copine au collège propose aux garçons des baisers profonds pour 5 €. « C’est pas cher, rétorque Isabelle, et pourquoi pas ? C’est un bon entrainement ».

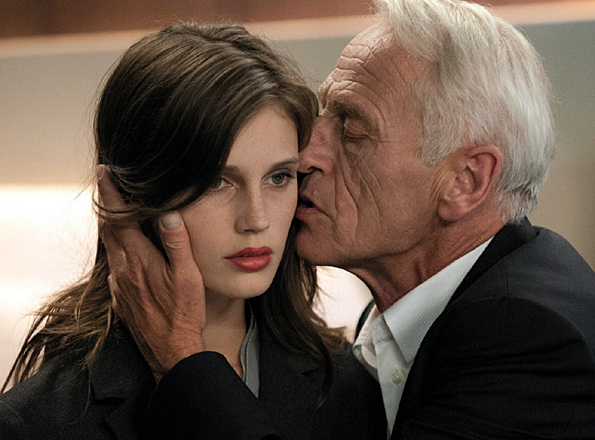

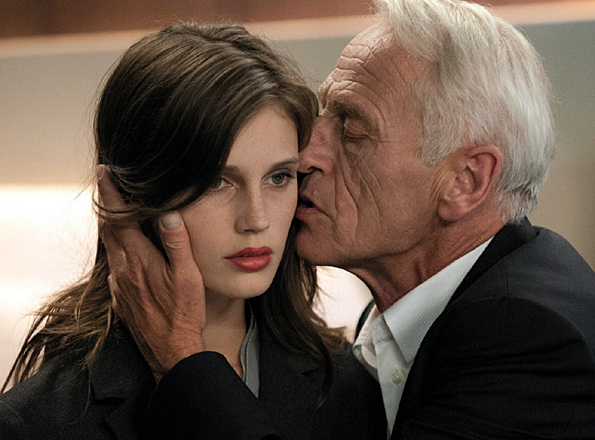

Mais un jour de baise où elle chevauche son client favori Georges (Johan Leysen), un vieux littéraire qui s’est peu occupé de sa propre fille, elle le crève sous elle. Il claque d’une crise cardiaque en plein orgasme. Fuite, désarroi, elle décide d’arrêter : l’amour tue. Mais la police est bien faite, dit-on ; elle remonte sa piste grâce aux caméras de vidéosurveillance de l’hôtel et des transports. Sa mère Sylvie (Géraldine Pailhas), cadre d’hôpital, est atterrée de voir débarquer deux flics qui lui apprennent la double vie de sa fille encore mineure. Elle n’a rien vu, rien compris, surtout à l’époque qui avance et aux enfants tombés dans le numérique quand ils étaient petits. Quand elle ne comprend pas ou qu’un mot trop vrai la choque, forte de son statut social garanti de Mère, elle baffe : le garçon, la fille, le mari. A l’ancienne, persuadée de son bon droit et de son autorité.

Mais qui est-elle pour donner des leçons ? Divorcée du père de ses enfants, portant la culotte dans son couple recomposé puisqu’elle détient la progéniture dans la famille, leur ayant assuré des prénoms présomptueux comme Isabelle et Victor (la belle et le victorieux), baisant le soir venu avec le mâle noir d’un couple très ami, n’agit-elle pas elle aussi comme « une pute » ? Bobote branchée qui va au théâtre et aux comédies musicales, qui a lu le magazine Jeune et jolie dans sa jeunesse, n’est-elle pas une femme facile, qui aime plaire à tout le monde ? Or c’est cela une pute : trouver tout le monde beau et gentil, baiser à l’occasion, être toujours prête à admirer et à renchérir dans le sens du vent. Il y a des putes physiques, des putes de cœur et des putes culturelles, mais qu’est-ce que cela change ? Isabelle lui renvoie en miroir l’éducation laxiste qu’elle a donnée à ses enfants : baiser, divorcer, se faire le mari d’une amie, aller au théâtre parce que cela se fait et pose socialement, sans pourtant apprécier… Elle qui décide de tout, pourquoi ne laisse-t-elle pas décider sa fille, fruit de l’Internet et de l’accès à tout ?

Cela se passe donc mal avec Isabelle et le beau-père n’a pas son mot à dire, un brin émoustillé par la femme qui se révèle dans sa belle-fille. « C’est le psy ou l’hôpital psychiatrique » : car les Mères peuvent tout sur les enfants mineurs. Ce sera donc le psy (Serge Hefez), évidemment un juif mûr et bobo normatif qui parle d’une voix douce, relance et fait parler. Lui aussi ne fait-il pas « la pute » avec ses 70 € par séance (« c’est tout ? » s’exclame Isabelle). Elle parle mais n’a pas grand-chose à expliquer, c’est venu comme ça, pour voir, puis par goût : béance de sens. La mère encaisse ; elle a privé sa fille de téléphone, d’ordinateur et de sorties, mais cela ne peut durer qu’un temps.

Isabelle, invitée par une copine de lycée à une « boum » dans son quartier latin branché, déambule parmi les garçons qui se bourrent avant d’essayer de bourrer, et des filles excitées par la perspective de « la première fois » mais aussitôt déçues par l’acte – vu en vidéo cent fois mais sans cet amour romantique chanté par Françoise Hardy dans les tubes des années 60 et 70. Isabelle se laisse embrasser par un garçon pas très beau mais solitaire, Alexandre (Laurent Delbecque) ; elle veut lui faire plaisir. Elle commence donc à « sortir » avec lui, sous l’œil favorable de ses parents qui la retrouvent dans les normes. C’est cela aussi faire la pute : être facile aux normes et plaire à ceux qui les valorisent.

Mais cela ne dure pas car il n’y a pas d’amour : le garçon est gentil lui aussi mais elle le jette. Quand il ne bande pas, elle use d’un truc de pute : elle suce son majeur et l’enfonce dans le cul du garçon – c’est imparable, il jouit. Le petit frère est tout triste, il est prêt à se faire des amis des amants de sa sœur pour participer. Ce contrepoint d’un tout jeune mâle frais et maladroit, en apprentissage sexuel, fait beaucoup pour le film car Isabelle parle peu et sourit rarement. Les hystéries de la mère et les naïvetés du frère donnent de l’humanité, par contraste, à son exploration de la féminité.

Un soir, elle remet la puce de son téléphone bis et trouve pléthore de messages, instant drôle comme il y en a dans cette histoire. Le spectateur la retrouve allant dans le même grand hôtel où son miché est mort, pour un rendez-vous à 300 € avec… la femme du vieux littéraire, Alice (Charlotte Rampling). La boucle se boucle, les souvenirs remontent aux deux femmes, la jeune amante et la vieille épouse, marquant combien le désir des hommes se poursuit avec l’âge tandis que celui de la femme se trouve en butte au délabrement physique. Prendre son plaisir tant qu’il est temps est compréhensible ; l’amour a peu à voir avec le sexe, contrairement à l’image déformée qu’a laissé le siècle romantique. L’amour est un accord affectif, pas un emboitement forcé et mécanique répété, contrairement à l’image déformée qu’a laissée la soi-disant « libération » de mai 68 et l’essor du porno sur le net.

Après une heure et demie d’éducation physique à la baise et aux trucs du sexe, le spectateur édifié (et prévenu en introduction qu’il va voir des scènes « osées ») sait qu’isabelle n’est pas plus une pute que sa mère ou son psy, que chacun assouvit ses désirs comme il peut (le godemiché dans l’armoire des toilettes de l’amie du couple), mais que l’amour se construit, lentement et qu’il n’arrive pas tout cuit avec la jouissance. Naître au monde passe par l’exploration de ses possibilités d’individu, donc par son corps et par la transgression scandaleuse de l’adolescence – ensuite ? Les choses sérieuses commencent…

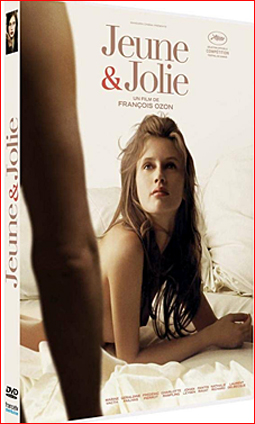

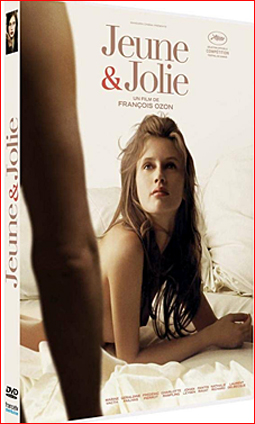

DVD Jeune et jolie, François Ozon, 2013, avec Marine Vacth, Géraldine Pailhas, Frédéric Pierrot, Fantin Ravat, Johan Leysen, Charlotte Rampling, Laurent Delbecque, Lucas Prisor, France télévision 2014, 90 mn, €13.49, blu-ray €10.33

Commentaires récents