Un bon roman à suspense écrit de façon originale. Tout part d’une petite annonce pour trouver une baby-sitter pour enfant de 5 ans, nourrie à condition qu’elle prépare les repas et logée dans un studio de 25 m² indépendant à côte de la grande maison dans un parc. Résumé par « un commandant » de police, il s’agit « d’un truc bien glauque dans une ville bien bourge » (p.166). On dirait plutôt les propos d’un adjudant, qui jadis menait les enquêtes, aujourd’hui, il faut qu’il ait au moins le grade de commandant – à quand le général ? L’histoire commence donc par un massacre en pleine nuit d’une famille aisée de Versailles avec trois enfants, par le père lui-même, au bout du rouleau. Un drame à la Dupont de Ligonès avec famille catho tradi, modèle maths-sup pour les garçons et machisme ambiant dans le couple.

Seule la baby-sitter en réchappe, puisqu’elle devait partir pour une semaine de vacances et que son train vers l’ouest a été supprimé par la SNCF pour « travaux » jusqu’au lendemain matin. Les éternels « travaux » de la SNCF qui, comme Sisyphe, pousse chaque année son rocher pour recommencer l’année suivante parce qu’il a dévalé. Laurie est décalée, issue d’un milieu populaire et élevée par sa mère seule, une égoïste inculte. Mais elle s’est attachée au petit dernier, Paul dit Polo, 5 ans, qui manque d’amour à la maison.

En effet, le père travaille beaucoup dans la sécurité informatique pour une société d’armement et n’est pas reconnu par son N+1, pervers narcissique typique. La mère est prof de maths mais en dépression depuis huit ans pour avoir perdu une petite Pauline de quelques mois à cause de la mort subite du nourrisson. Les deux autres enfants sont des mâles de 17 et 15 ans qui gardent leurs distances avec la jeune baby-sitter, poussés par leur père vers les maths et la physique, et engueulés pour leurs résultats pas toujours en progression.

S’ajoute à ce tableau de stress et d’amertume le fantôme d’un mystérieux « Nicolas » dont personne ne veut parler, et dont la chambre occupée un temps à l’étage a été condamnée, laissée en l’état et fermée à clé. Sauf qu’une fuite d’eau, due à une branche tombée du cèdre sur le toit lors d’une tempête versaillaise, exige son ouverture, ravivant des souvenirs qu’on aimerait mettre sous le tapis.

L’histoire est racontée par les témoins du drame, les principaux personnages de la famille, la baby-sitter la tante, les voisins, le commandant de police, des amis, des témoins au travail. Elle progresse ainsi par des visions croisées, partielles et complémentaires, dévoilant à mesure le drame de couple complexe qui s’est joué.

Le père a toujours été fêtard et flambeur, il est rattrapé par sa propension aux addictions en sombrant dans l’alcoolisme, d’autant que ça va mal dans son couple, mal à son travail, mal avec son banquier – et mal dans sa tête. Curieuse façon d’écrire, il « ouvre une bouteille de scotch ou de whisky » (p.94), comme si le scotch n’était pas un whisky d’Écosse – dirait-on « un scotch-terrier ou un chien »… ? Le père se sent coupable du naufrage qui vient, de plus en plus coupable.

La mère subit la violence de l’alcoolique qui sert d’exutoire aux frustrations, d’autant qu’elle reste passive, dans son rôle tradi de catho effacée, bien que n’étant pas mère au foyer. Ses enfants sont des garçons, ce pourquoi elle n’intervient pas pour eux. Laissé sans échanges sur l’oreiller ni à table, fautif d’avoir eu un moment de colère qui a fait rompre les ponts à « Nicolas », le père monte en pression. Son épouse et mère ne sert à rien, ni de raison ni de soupape, elle ne songe au contraire qu’à le fuir, dénier les problèmes, divorcer peut-être malgré la réprobation sociale catholique bourgeoise de la ville. Chacun se révèle victime et coupable, tournant en rond dans le huis-clos familial, accentué par les confinements Covid.

C’est l’impasse, donc le drame. Quand tout repose sur les épaules du père, accusé un peu vite de machisme par le féminisme d’ambiance, quand l’épouse reste sans rien tenter ni dire, préférant le confort mental de sa dépression et ses médocs adjuvants, quand les garçons n’osent pas dire ce qu’ils veulent et s’opposer – il finit par craquer. A l’effarement de Laurie, qui en parle au moins avec son psy. Les non-dits des souffrances sont ravageurs pour la personnalité, qu’on se le dise.

Oui, c’est un bon roman à suspense, original.

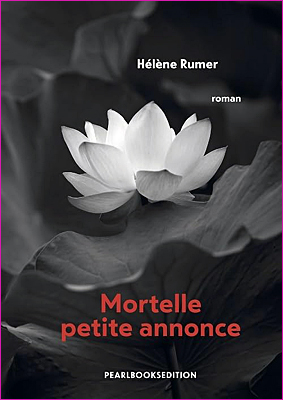

Hélène Rumer, Mortelle petite annonce, 2023, Pearlbooksedition Zurich, 201 pages, €18,00

Attachée de presse BALUSTRADE : Guilaine Depis, 06 84 36 31 85 guilaine_depis@yahoo.com

France-Culture s’est couvert de pipi

En virant Jean-Louis Bourlanges de l’antenne, pour avoir déclaré dans l’mission de Philippe Meyer L’esprit public, après un argumentaire étayé, son choix raisonnable d’Emmanuel Macron de préférence à François Fillon – compte-tenu des « affaires » que vous savez – la chaîne montre soin mépris des auditeurs autant que sa sensibilité pour le moins très variable des « règlementations ».

Cela ne gêne personne, sur cette chaîne de service public, dont on aimerait qu’elle soit plus au service du public, de militer en faveur de Mélenchon ou de soutenir Hollande ou Valls – mais cela gêne que quelqu’un vende la mèche. Le « mainstream » de nombreuses émissions de gauche, sinon dans le gauchisme d’ambiance, sont tout aussi orientées (les chroniqueurs « de droite » – bien qu’intelligents, dirait-on à gauche – Alain-Gérard Slama puis Brice Couturier ont été par exemple « écartés » des Matins) – mais dire que le roi est nu est un scandale chez les vieilles barbes cultureuses.

La « neutralité » du service public est tellement vantée en ce qui concerne le port du voile ou le prêche des religions que l’on croyait naïvement qu’elle devait s’appliquer autant à ces religions laïques que sont les idéologies. Mais vous n’y pensez pas ! « Les mêmes usages seront appliqués partout », déclare la directrice de la chaîne Sandrine Treiner (je souligne le futur qui est employé…). Or, soit on définit les limites avant, indiquant clairement ce qu’il ne faut pas déclarer – et on l’applique à tous – soit la souplesse est de mise, par exemple avec un rappel à l’ordre et un droit de réponse. Mais pensez-vous ! Un « journaliste » a une éthique : s’il défend tel ou tel courant, croyez bien que ce n’est que pur professionnalisme, un avatar de sa « mission » d’éclairer le bon peuple des ignorants. Quant aux chroniqueurs invités – comme Jean-Louis Bourlanges – c’est en tant qu’acteurs et non en tant que « journalistes » qu’ils interviennent sur France-Culture. Or un acteur a des convictions – pas les journalistes – on peut virer un acteur, jamais un journaliste… CQFD.

Cette chaîne de radio ne doit pas beaucoup être écoutée dans la « France périphérique », ni par le peuple tout court si l’on en croit les sondages (1.8% d’audience cumulée après la grève XXL de l’an dernier). Le public qui l’écoute est donc éclairé et censé intelligent. Comment pourrait-il accepter cette forme de censure hypocrite de la part d’ignorants ou de velléitaires ? Argumenter, puis conclure, est de bonne logique humaniste. Faire appliquer le règlement est juste… quand il s’applique également à tous. Ce qui est loin d’être le cas dans chacune des émissions, sans que « la direction » s’en émeuve !

A-t-elles subi des « pressions » ? On dit que le cucul clan Fillon s’est lamenté. Mais « les affaires » sont les affaires : peuvent-elles changer la réalité ? Se disent-elles plutôt, ces vieilles barbes cultureuses, qu’après cinq ans de gauche, une droite revancharde risque de revenir au pouvoir, allumant déjà le brasier où griller leurs petites fesses ?

L’esprit public s’était déjà dégradé avec l’arrêt d’antenne « pour doublon avec une autre émission » de Jean-Claude Casanova, puis l’éviction d’Yves Michaud en 2009 pour propos virulents contre Roman Polanski, enfin le départ pour raisons de santé de Max Gallo. La sortie de Jean-Louis Bourlanges ôte un peu plus à l’émission ce rôle original de club de professionnels qui conversent au profit du rôle convenu du clan des « journalistes » qui monologuent. Ils sont bien pâles en comparaison, ânonnant d’une voix morne leurs observations de l’extérieur, sans cette veine du vécu qui valait tant.

Si L’esprit public devient un club de journalistes, comme il en existe un peu partout sur les chaînes, son intérêt est perdu. Jean-Louis Bourlanges avait été conseiller maître à la Cour des comptes, conseiller régional, député européen, sénateur, professeur à Science Po ; Max Gallo avait été la plume de François Mitterrand avant de devenir l’écrivain d’histoire qui l’a rendu célèbre. Combien reste-t-il de personnes ayant exercé une fonction réelle, dans cette émission ? Un ancien ambassadeur, un ex-PDG d’entreprise culturelle – et voilà tout. Le reste est composé de « journalistes »… des commentateurs, pas des acteurs.

La « bêtise » gagne du terrain. Flaubert en aurait fait une notule de son Dictionnaire des idées reçues : « France-Culture ? Le mâchonnement des idées reçues par des contents d’eux dans l’entre-soi – tonner contre. »

« Lettre de Jean- Louis Bourlanges à Philippe Meyer et aux auditeurs de l’Esprit public lue dimanche et publiée sur le site de l’émission :

Je m’adresse à vous, cher Philippe, chers camarades, et chers auditeurs de l’Esprit public, pour vous dire au revoir. La direction de France Culture a décidé de m’interdire toute participation à l’Esprit public pendant la durée de la campagne pour l’élection présidentielle, sous prétexte que j’ai affiché publiquement ma préférence pour l’un des candidats en compétition, en l’occurrence pour Emmanuel Macron. Cette décision est doublement incohérente. Elle l’est d’abord parce que je ne participe pas à cette émission en qualité de journaliste tenu à un devoir de neutralité et d’impartialité, ce que je ne suis pas et que je n’ai jamais été, mais comme ce que Raymond Aron appelait » un spectateur engagé “, invité en raison et non en dépit de ses prises de position dans le débat public. Parlementaire européen du centre pendant près de vingt ans, longtemps vice-président de l’UDF, je n’ai jamais fait mystère de mon engagement » libéral, social et européen » et j’ai toujours eu à cœur au cours des quinze dernières années d’afficher mes couleurs à chaque élection présidentielle ou législative.

L’incohérence de la décision se lit aussi dans le calendrier choisi. Pourquoi limiter la mise en œuvre de la sanction à la seule campagne présidentielle et me promettre un retour à l’antenne sitôt ce grand rendez-vous passé, alors que la question se posera en des termes strictement identiques pour la campagne des élections législatives et devrait en bonne logique appeler la prolongation du « régime spécial » qui m’est réservé ? N’était-il pas déjà contraire à la logique dont on argumente que la direction de France Culture ne se soit pas émue de me voir il y a quelques semaines prendre position en faveur d’Alain Juppé dans le cadre de la primaire de la droite et du centre. Sans doute avait-elle alors conscience de cette évidence aujourd’hui oubliée : c’est la raison d’être de l »Esprit Public que d’organiser un dialogue, voire une confrontation, civilisés entre des personnalités engagées à des titres divers dans la vie de la Cité.

Ces incohérences comme les explications embarrassées de la directrice de l’antenne révèlent que la raison véritable de mon ostracisme est d’un autre ordre : il ne s’agit pas de veiller, très légitimement, à l’équilibre des temps de parole entre les partisans des différents candidats mais, l’allusion au courrier reçu par le médiateur est éclairante à cet égard, de me sanctionner pour les propos très durs que j’ai tenus sur l’un des candidats en le qualifiant de » sournois, arrogant et corrompu ». Bien que je ne sois pas seul à formuler une appréciation aussi sévère sur M. Fillon, je comprends que mes propos aient pu choquer certains auditeurs et je ne peux que le regretter. Je constate toutefois qu’ils n’ont pas donné lieu à une plainte pour diffamation, plainte que j’aurais d’ailleurs, en l’état présent du dossier Fillon, accueillie avec sérénité. On sait – et qui les en blâmerait ? – que les partis politiques excellent à susciter des réactions collectives organisées aux propos qui les dérangent. Céder à ces pressions, de la part d’un média comme France Culture revient à reconnaitre à certains groupes un droit à l’intimidation et à justifier du même coup l’institution d’un véritable délit d’opinion opposable à ceux qui interviennent sur son antenne.

Vous comprendrez que tout en moi m’interdit de cautionner de telles pratiques. Je veux bien être un intermittent du spectacle mais pas un intermittent de la censure. J’ai donc décidé de mettre un terme définitif à ma participation à Esprit public. Après plus de quinze ans de présence hebdomadaire au cœur de la Maison ronde, cette décision me coûte mais elle est inévitable. Je remercie tous ceux, réalisateurs, techniciens, assistants qui m’ont permis de m’adresser librement à vous chaque semaine. Ma gratitude va, bien entendu, d’abord à Philippe Meyer qui m’a donné cette magnifique tribune et qui, de plus, m’a supporté pendant de longues années avec un stoïcisme qui mérite hommage. Je l’adjure de continuer aussi longtemps qu’on lui en laissera le pouvoir à porter cette émission nécessaire. Pour ma part, je me contenterai en vous quittant de pousser deux vivats qui devraient n’en faire qu’un : vive France Culture, vive la liberté de l’esprit !

Jean- Louis Bourlanges »