Le débat vient d’une conversation avec le Gamin. Il approche la trentaine et il s’est vu, selon ce qu’il ressent, devenir « adulte » vers 25 ans. Sa préoccupation du jour : « était-ce mieux dans les années 1970 » (du temps de ma propre jeunesse) ? Difficile de répondre précisément parce que les temps ont changé et que l’on ne compare pas la même chose.

En 1970 j’avais – trois avant à peine – eu accès à la télévision comme seulement à l’époque un foyer sur dix. Elle ne comprenait que trois chaînes en noir et blanc, la 3 seulement en 1972. Aujourd’hui, c’est l’explosion en couleurs non seulement des chaînes mais des vidéos en ligne, gratuites ou en streaming. Et des photos en ligne.

En 1970, le téléphone était encore ce gros objet de bakélite relié par un fil, qu’il fallait aller chercher à un endroit fixe pour seulement un Français sur sept. Il était encore majoritairement manuel et il fallait demander tel numéro à « Mademoiselle » ou retenir à Paris le nom des quartiers pour former les trois premières lettres sur le cadran chiffré « Balzac 00 00 ». Aujourd’hui, chacun dès 10 ans (et parfois avant, ce qui est nocif à la santé) le transporte avec soi dans sa poche et sa mémoire est bien plus grande que les ordinateurs d’alors.

En 1970, il était plus facile de trouver un emploi sans avoir fait d’études, c’est plus difficile aujourd’hui. Mais il y avait 150 000 bacheliers l’année où j’ai passé le bac alors qu’il y en a 750 000 aujourd’hui – même si « le niveau » n’est pas le même si l’on considère qu’on « donne » le bac à neuf candidats sur dix (88% en 2019 et 96% en 2020 !). Il faut noter qu’il y avait moins de filles candidates à un emploi dans les années soixante-dix et qu’elles sont plus nombreuses et plus diplômées aujourd’hui. Faut-il en conclure que « c’était mieux avant ? »

En 1970, acheter une maison ou un appartement coûtait plusieurs années de salaire mais la longue période d’inflation due aux deux chocs pétroliers de 1973 et 1979 suivie par la gabegie socialiste des années 1980 ont grignoté les charges de remboursement (13.7% en 1974, 13.4% en 1981 – l’inflation n’est retombée sous les 2% par an qu’à partir de 1994, sauf en 2008, 2.4%). Les prix ont augmenté de sept fois depuis 1970. La mensualité de remboursement du prêt immobilier est restée la même alors que les salaires augmentaient pour suivre les prix. C’est là sans doute « la chance » des baby-boomers nés après 1945 et qui ont été adultes avant les années 1990 – mais ce n’est ni de « leur faute », ni par « intention délibérée ». A l’inverse, la brutale hausse des prix des années soixante-dix a généré un chômage de masse qui a touché plus les ouvriers et les peu qualifiés. Qu’on se souvienne des mines, de la sidérurgie, des chantiers navals… Aujourd’hui les chômeurs sont à 80% sans diplôme ou trop vieux. Mais la consommation a été multipliée par trois entre temps et la couverture sociale s’est nettement améliorée.

Les prix de l’immobilier n’ont commencé à grimper qu’à partir de l’an 2000… comme par hasard au moment où s’est instauré l’euro qui a permis des comparaisons entre pays voisins européens : la France était moins chère et, dans les grandes villes ou sur les côtes, a rattrapé les prix. Mais l’indice des loyers par rapport aux revenus des ménages est resté stable depuis trente ans (sauf à Paris, marché tendu). Et si le prix des placements en actions françaises a monté de 1982 à 1999, c’est dû à la longue baisse des taux d’intérêt sur la même période qui a incité à basculer des placements à rendement fixe (livrets d’épargne, bons du Trésor, obligations) vers les placements représentatifs de la croissance économique (actions) – avec ses aléas mais avec sa tendance longue orientée à la hausse.

Socialement, les grèves étaient plus violentes et l’affrontement idéologique entre patronat et syndicats plus dur et – disons-le – plus borné. Le marxisme régnait en maître dans les esprits jusqu’à la chute de l’URSS – qui a montré qu’un pays de « socialisme réalisé » faisait fuir ses citoyens vers « la liberté de la jungle ». Les sectes avaient la cote, ce qui évitait le tourment de la liberté et les affres de la responsabilité : les gourous Charles Manson en hippie illuminé, Jim Jones le marxiste paranoïaque, Luc Jouret et le Temple solaire, Raël le businessman des Elohim, David Koresh le davidien, Gilbert Bourdin en messie cosmoplanétaire, Marshall Applewhite le prophète, le révérend Moon devenu richissime, Dwight Malachi York l’islamiste pédophile, ont tué et massacré après avoir soumis et violé souvent les femmes et les enfants…

Aussi personne ne se préoccupait de penser par lui-même, tous répétaient comme des perroquets les théories à la mode – et je n’ai eu plus de la moyenne en histoire en Première que lorsque j’ai cité Marx exprès la prof était communiste, une vieille fille boiteuse et juive comme elle nous l’avait annoncé à propos de la Shoah, ce qui devait engendrer chez elle encore plus de ressentiment envers un adolescent mâle catholique, curieux et aventureux, coqueluche des filles en classe littéraire. Aujourd’hui très peu citent Marx (ils ne savent même pas qui c’est) mais répètent les théories du complot diffusées en boucle par les réseaux sociaux. Meilleur comme pire des choses, le réseau social est un outil d’emprise aussi puissant qu’un gourou : il vous assène ce qu’il faut penser pour être moderne et quoi dire pour être comme les autres, bien au chaud dans l’illusion du nid. Car le réseau social n’est qu’illusion : il y a bien longtemps que les membres ne se connaissent que par leurs « like ». Être d’accord est la communion des saints de notre époque. Tous ceux qui ne sont pas d’accord sont des ennemis à bâîllonner, à rééduquer, voire à zigouiller (comme dans la nouvelle URSS de Poutine, chez les partisans Proud proud de Trump ou dans l’islamisme pour les nuls de Daesh).

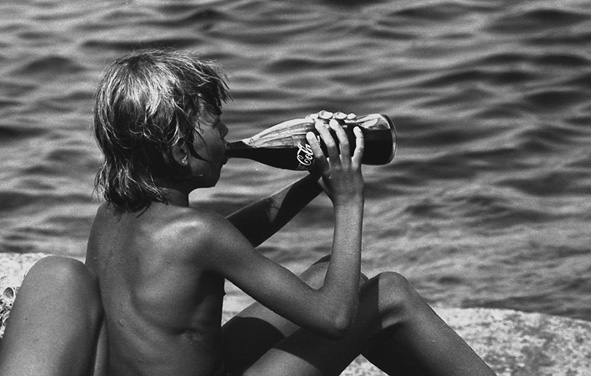

L’époque n’était pas au sport comme aujourd’hui mais à l’hédonisme, à la musique et à la fumette, ce qui donnait des corps malingres et mal proportionnés mais des caractères qui ne se voulaient pas autant pervers narcissiques. La beauté n’était pas la norme, malgré la nudité revendiquée pour contrer l’ancien monde bourgeois et disciplinaire des parents. Car il était interdit d’interdire, ce qui flattait notre individualisme mais encourageait le naturel : être nu c’était être tel qu’on est, sans artifice ni uniforme. Aujourd’hui que le sport est répandu dès le plus jeune âge chez les garçons comme chez les filles, la beauté s’épanouit, même si les réactionnaires moralistes de toutes religions (gauchisme compris) exercent une forte pression sociale pour cacher le corps à nouveau « par principe de précaution » contre le désir ou le viol (tout comme en islam). En témoigne cette risible « polémique » à la française (et à la con) sur la « tenue républicaine » qui ne montre ni la queue sous le short ou le jogging porté à cru chez les jeunes mâles, ni la moule des jupes mini ou le nombril des top crop pour les filles de 15 ans, ni la pointe de sein de l’un ou l’autre sexe (sans parler des +). Quant à l’interdit, il fait florès : tous les gauchistes et les écolos le réclament pour tout et n’importe quoi, comme bon nombre de « socialistes » férus d’Etat et de société fusionnelle.

Machisme et racisme étaient monnaie courante et les enfants étaient quantité négligeables, soumis à l’autorité sans partage des parents (et surtout du père). Est-ce un signe du mieux avant ? Grâce à Valéry Giscard d’Estaing (1974-1982) dont la gauche s’est moqué à satiété, le droit des femmes a évolué en moins d’une décennie. On a pu violer impunément jusqu’en 1978 ou 1980 mais plus après. Les époux n’ont pu gérer également leurs biens qu’en 1985…

Il ne faut pas fantasmer les années 1970, même si elles marquent l’essor de la musique populaire, rock, pop et blues qui séduit toujours. Car l’espérance de vie a progressé de plus de dix ans depuis l’année 1970 dans les pays de l’OCDE. On vit mieux et plus longtemps aujourd’hui. Ce qui a changé est la vision de l’avenir : elle était à l’optimisme dans les années post-68, elle est au pessimisme (en « alerte maximale ») aujourd’hui. D’où le repli sur soi, l’égoïsme, le rejet des autres, la xénophobie, le sentiment du déclin, la tentation autoritaire, la pensée régressive. Les gens sont plus beaux, mieux formés, en meilleure santé, avec un niveau de vie augmenté – mais ils sont moins heureux car ce n’est pas l’argent qui fait le bonheur. C’est un avenir prometteur.

Bien élevé et accompagné (être présent mais sans imposer), le Gamin qui a douté de lui comme tous les adolescents basculant dans l’âge adulte et cherchant leur place dans la société, s’épanouit désormais dans son métier. J’en suis profondément heureux. L’avenir n’est pas sombre, il est seulement incertain : ce qui est, avouons-le, le propre de tout avenir.

Commentaires récents