Un film culte des années 1980 qui décrit la France sous Mitterrand : l’éternelle lutte des classes entre les populos et les bourgeois, les assistés de la débrouille et les culs coincés insérés dans le fonctionnariat, les hédonistes et les cathos. La scène se passe à Bapaume, dans le nord de la France, près de la rivière Deûle, dans une région industrielle où les inégalités se voient le plus. Avec une satire féroce du machisme d’époque où les mandarins imposent leur domination sur les femmes soumises, le médecin sur l’infirmière réduite au rôle de poupée gonflable, le chef de famille bourgeoise qui dirige sa maisonnée en réduisant son épouse devant Dieu et devant les hommes au rôle de pondeuse et d’émotive.

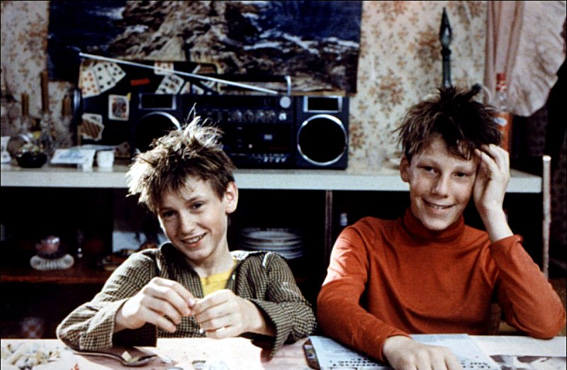

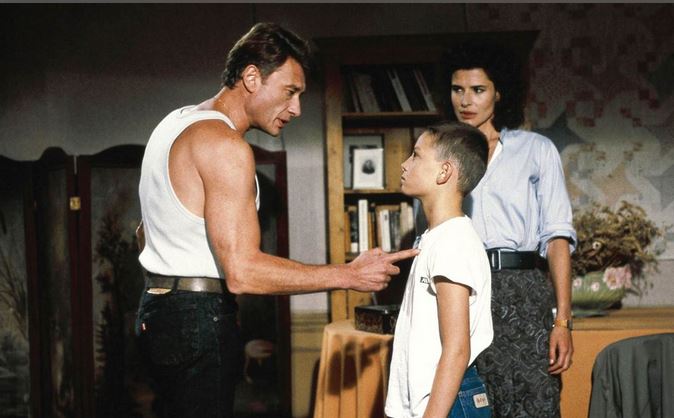

Outre la nostalgie des années de sa jeunesse avec ses « arabes » intégrés et ses voitures typées (la 2CV du curé, la 505 familiale du bourgeois, la 404 commerciale de l’arabe), sa racaille inventive et somme toute sympathique, ses métiers bien établis (directeur, chef de clinique, instit, curé), l’intérêt du film est de cueillir Benoit Maginel à sa sortie d’enfance, avant qu’il ne devienne drogué et instable. A 13 ans, il a l’air décidé et mignon, alliant le meilleur de ses deux milieux d’adoption : le prolo et l’aristo.

Chacun connait l’intrigue, rabâchée à l’envi comme ses répliques cultes (« lundi, c’est ravioli »). L’infirmière favorite (Catherine Hiegel) du gynécologue baiseur (Daniel Gélin) en a marre de se faire bourrer et de devoir avorter si accident, alors qu’elle aspire au mariage. Retenue jusqu’alors par l’épouse du médecin, très malade, elle se venge lorsque celle-ci meurt et que le bon docteur ne veut rien changer à ses habitudes, « Je ne pourrai jamais la remplacer » répète-t-il à l’envi à chaque condoléance, comme une litanie. Il avait en effet tous les avantages du couple sans aucun des inconvénients, faisant absolument ce qu’il voulait sans que bobonne puisse y redire. Mais Josette – qui ressemble furieusement à une mienne patronne œuvrant dans les arts de la fin des années 1970 – se venge. Elle envoie une lettre à chacun des protagonistes pour dire qu’elle a délibérément interverti les bracelets et les identités de deux bébés nés le même jour à la clinique du docteur qui n’a rien vu : Maurice Le Quesnoy devenu groseille, Bernadette Groseille devenue Le Quesnoy. Les deux gamins ont été élevés chacun par leur famille supposée et, douze ans plus tard, se retrouvent effarés.

Chez les Groseille, on se disait aussi que le Momo était le plus futé et le plus débrouillard du coin, conseillant à Ahmed l’arabe du coin (Abbes Zahmani) de faire sauter sa vieille 404 pour toucher l’assurance, pompant le compteur EDF de la cage d’escalier pour éviter de payer. Chez les Le Quesnoy, on se disait aussi que la Bernadette avait des pulsions de pute avec la puberté qui venait, allant jusqu’à se maquiller et évoluer à poil devant la glace dans la chambre de sa mère un jour qu’elle n’avait « rien à faire ». Conseil de guerre chez les deux familles : les prolos veulent faire argent de tout, donc « vendre » Momo ; les aristos veulent surmonter les épreuves que Dieu leur envoie et profiter de leur aisance pour faire le bien des deux enfants. Les Le Quesnoy gardent donc Bernadette et feignent d’adopter Maurice.

Si le garçon s’adapte sans problème, heureux de la vie tranquille et un brin amoureux de sa vraie mère, bien plus sexy que la grosse précédente, la fille Bernadette (Valérie Lalande), lorsqu’elle l’apprend, répugne à considérer ces animaux en bauge de Groseille qui se pelotent devant tout le monde et crachent sur « la pouffiasse » de la télé. Maurice vole de l’argenterie, d’ailleurs donnée en cadeau de mariage ; Bernadette déprime et développe une névrose obsessionnelle compulsive de propreté. La pauvreté est une tache qu’il faut laver, tel un péché originel.

C’est bien sûr la caricature du milieu bourgeois catholique bon chic bon genre qui fait le sel du film. Il sera repris avec le même gros succès populaire dans Les visiteurs en 1993. Jean (André Wilms) et Marielle Le Quesnoy (Hélène Vincent) ont cinq enfants aux prénoms de saints révérés du calendrier chrétien : Paul, Pierre, Mathieu, Bernadette, Emmanuelle. Tous ont leurs « activités » pieuses : patronage, kermesse, musique, stage de canoë catho en été. Ils sont pénétrés d’idéologie, Pierre dira même à sa mère qui n’en peut plus : « Enfin maman, il faut savoir souffrir. Le Christ aussi a souffert pour nous sur la Croix. La vie n’est pas un long fleuve tranquille maman ! »

Le curé holé holé (Patrick Bouchitey) est en phase avec les années post-68 qui fleurirent sous Mitterrand : enthousiaste, guitariste, metteur en scène, il motive les adolescents comme les rombières en faisant rugir sa 2CV. La bonne, Marie-Thérèse enceinte (Catherine Jacob), « jure » qu’elle n’a jamais rencontré un garçon, croyant faire avaler qu’elle est une nouvelle vierge Marie – puisque sa patronne y croit. Les Groseille sont présentés en antithèse avec leurs six enfants surnommés Franck relâché de prison (Axel Vicart), Million (Tara Römer), Toc-toc (Jérôme Floch), Momo. Les garçons volent et truandent en bande tandis que les filles font la coiffeuse, se maquillent en stars platinées et draguent le garçon à thunes. Si les cathos sont coincés, les prolos sont débridés.

Maurice, malin, comprend qu’il doit prendre le meilleur des deux milieux pour s’en sortir : l’éducation bourgeoise et son ouverture au monde (le dériveur, la médaille de baptême, Le Touquet), la démerde prolo et les limites avec les règles. Il met en contact les enfants de ses deux familles et dévergonde son frère aîné Paul, 16 ans (Guillaume Hacquebart), qui se prélasse presque nu avec la fille Groseille (Sylvie Cubertafon) et accepte ses caresses et baisers jusqu’à se révolter contre son père qui voudrait l’empêcher de sortir en chemise à col ouvert. Pierre (Emmanuel Cendrier) se bourre à la bière au grand dam de sa mère tandis que Mathieu (Jean-Brice Van Keer), trop petit pour savoir nager, est quand même emmené avec les grands dans la Deûle « interdite à la baignade ». Tous sniffent de la colle dans le garage Le Quesnoy avant que Momo n’apporte des « cadeaux » pris à sa famille à ses frères et sœurs Groseille ; la petite Emmanuelle (Praline Le Moult) elle-même échange sa poupée blonde cadeau de Noël contre une poupée pouffiasse à la tignasse décolorée. Mais donner aux pauvres est bien vu par l’idéologie et les parents sont coincés.

L’une des dernières scènes met en scène le gamin en caméléon avisé : il ébouriffe ses cheveux bien lissés et ouvre sa chemise bleu ciel avant d’arriver chez les Groseille ; il repeigne sa raie et referme ses boutons de col avant de retourner chez les Le Quesnoy. Cette séquence est la plus séduisante du film. Bien plus que la dernière scène où Josette boit un alcool face à la mer au Touquet en écoutant brailler Mireille Mathieu sur une chanson révolutionnaire, revanche consommée, le vieux docteur décati et soumis assis derrière elle.

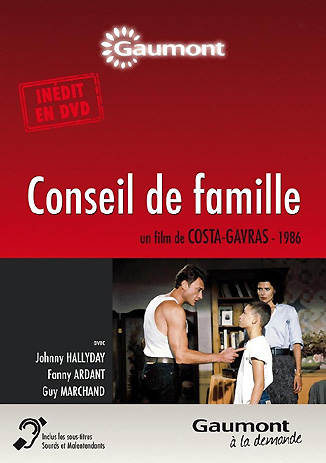

DVD La vie est un long fleuve tranquille, Étienne Chatiliez, 1988, avec Benoît Magimel, Hélène Vincent, André Wilms, Valérie Lalande, Tara Römer, Jérôme Floch, Sylvie Cubertafon, Guillaume Hacquebart Emmanuel Cendrier, Jean-Brice Van Keer, Praline Le Moult, Axel Vicart, Claire Prévost, Christine Pignet, Maurice Mons, Daniel Gélin, Catherine Hiegel, Catherine Jacob, Patrick Bouchitey, Abbes Zahmani, TF1 studio 2003, 1h28, €10.05

Commentaires récents