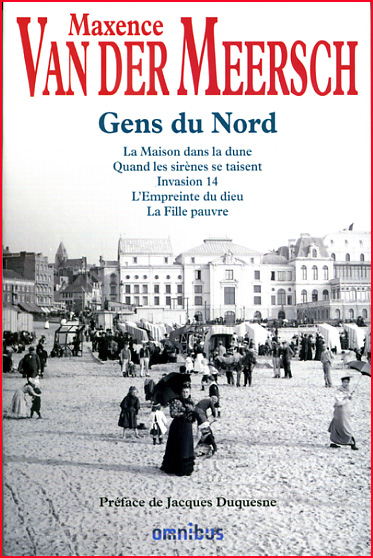

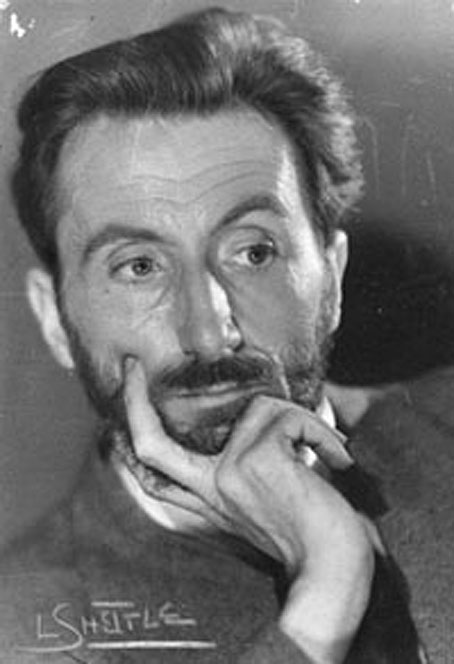

J’ai déjà chroniqué sur ce blog les romans de l’auteur, décédé en 1951, repris en recueil dans la collection Omnibus en 2010. Je relis La maison dans la dune en édition de poche, son premier roman, découvert par hasard dans une boite à livres. C’est que l’auteur le mérite. Il est né avec le siècle XX dans l’extrême nord de la France ; il a été prix Goncourt à 29 ans en 1936 et obtenu un prix de l’Académie française en 1945. Il est décédé à 43 ans de la tuberculose en raison de ses croyances antimédicaments. Comme quoi, malgré l’éducation, la bêtise peut être une maladie mortelle.

Sylvain est un jeune homme musclé, ancien boxeur, qui s’est marié à 20 ans avec Germaine, une ancienne prostituée qui a exercé depuis ses 16 ans chez Madame Jeanne à Bray-Dunes, à la frontière franco-belge. Dans les années 1920, le marché commun n’était même pas dans les limbes et chaque pays gardait jalousement sa frontière. Évidemment la France, pays de fisc et de flics, était particulièrement bien gardée – c’était le bon temps, regrettent certains. Germaine a les habitudes dépensières de la frustration zéro des putes et Sylvain est obligé de gagner beaucoup d’argent s’il veut la garder. Elle le tient par le sexe, il la tient par le fric.

Germaine l’a forcé à abandonner la boxe, où il était cependant parvenu à un titre de champion régional. Elle ne voulait pas qu’il abîme son visage net. Pour l’entretenir sur le pied qu’elle exige, il se « prostitue » donc lui aussi dans « la fraude », la contrebande lucrative de tabac entre la Belgique et la France. C’est que, pays aux gros impôts, la France taxe nettement plus que la Belgique, pourtant pas plus pauvre. Passer des cargaisons rapporte beaucoup et vite. Sylvain s’accoquine ainsi avec son ami César, ex-boxeur flétri par des années de noces et de beuveries, et son chien Tom, dressé à transporter 18 kg d’herbe à Nicot à la fois sur son dos, en rasant les dunes et en faisant la nique aux « noirs » que sont les douaniers. Sylvain emmène Tom dans une épicerie d’Adinkerque en Belgique, et la bête est relâchée chargée à la nuit, pour retourner chez son maître César qui le traite bien. Ainsi, pas de lien apparent entre le chien et le maître : il est passé à l’aller avec un autre.

Mais cet équilibre est précaire. Sylvain, en flânant après avoir déposé le chien, suit le canal Furnes-Dunkerque et découvre un îlot de verdure qui le séduit. C’est une ancienne auberge, désertée depuis que le pont, détruit par la guerre de 14, a été reconstruit un peu plus loin. Seuls les pêcheurs du dimanche viennent s’y désaltérer entre deux mouches. C’est pourquoi personne ne vient le servir lorsqu’il s’installe en terrasse. Il faut qu’il entre dans la pièce principale pour y trouver Pascaline, adolescente de 15 ans orpheline et recueillie par son oncle et sa tante, tous deux autour de 80 ans. Elle est fraîche et pure, vierge et ingénue. Sylvain en est ému. Lui qui a quitté l’adolescence envoûté par le sexe expert de la môme Germaine, il regrette de n’avoir pas connu une angélique Pascaline. Il va revenir souvent, faire la connaissance des deux vieux, les aider à réparer la maison et entretenir le jardin.

Pendant ce temps, Germaine revient de temps à autre chez son ancienne tenancière, avec une certaine nostalgie pour la vie de bordel. Elle lie connaissance, via Henri le patron, avec Lourges, un ancien fraudeur devenu douanier dans la brigade mobile. Celui-ci, bel homme costaud qui en impose, sûr de lui, sent que Germaine admire son corps puissant d’animal et aimerait en tâter. Comme il apprend du patron de bar trop bavard que le mari Sylvain tâterait de la fraude, il voit un bon moyen de le coincer pour l’éloigner. Il est jaloux de lui, de sa stature de jeune musclé, et a été humilié lorsque Sylvain l’a mis à terre lors d’une séance de lutte amicale, provoquée par le vantard César. Lourges veut sa revanche, il l’aura.

Faisant suivre Sylvain, qui passe la frontière blanc comme neige, il découvre son attraction pour l’auberge du canal et la jeune Pascaline. Il tombe alors Germaine pour la ferrer au sexe, lui balance Pascaline et lui fait avouer quoi et quand, le jour et l’heure. Germaine, pâmée, se met à table ; Sylvain la délaisse un peu trop à son goût et elle se découvre jalouse de la pureté de 15 ans. Mais c’est César qui va prendre livraison du tabac chez son fournisseur Fernand. Celui-ci, corrompu par les flics qui exigent un partage 50-50 à peine de le coffrer, a dénoncé la prochaine livraison. César est pris mais fait prévenir Sylvain que c’est par traîtrise du fournisseur. Sylvain décide alors d’arrêter la fraude et de se mettre au travail comme docker. Il gagne moins mais est plus libre, et amasse un pécule pour se ranger à l’auberge du canal en plaquant Germaine qui l’a vendu.

Laquelle est en colère. Sylvain ne lui donne plus que 300 francs par mois, une belle somme quand même, mais moins qu’avant. Elle ne peut plus acheter ces fanfreluches qu’elle adore pour épater ses anciennes copines prostituées et se poser en femme « honnête », à la limite de la bourgeoisie. Puisqu’elle veut de l’argent il l’incite à frauder elle aussi,. Pas futée, elle se fait prendre par inattention et veut se débarrasser de Sylvain qui ne l’aime plus pour se maquer avec Lourges, qui la désire et dont elle adore les muscles et la vigueur au lit. En pute égoïste, elle balance donc le dernier coup prévu par son mari, carrément une camionnette pour passer une tonne de marchandise en une fois avec sept comparses.

Ce sera la fraude de trop, le coup de gong et le baisser de rideau de la tragédie. Lourges sera tué dans la bagarre entre fraudeurs et douaniers, Sylvain blessé à mort ira crever dans le jardin de son auberge de paradis. Pascaline y restera pure et orpheline, Germaine retournera aux putes – que pourrait-elle faire d’autre, ayant perdu, par sa faute, à la fois son mari et son amant ?

Une belle histoire intemporelle entre l’amour et le sexe, l’adrénaline de la fraude et la rigueur de la loi, à la frontière indécise des mœurs et du plat pays.

Trois films ont été tirés de cette histoire depuis sa parution – aucun n’est pour l’instant paru en DVD :

La Maison dans la dune, de Pierre Billon en 1934

La Maison dans la dune, de Georges Lampin en 1952

La Maison dans la dune, de Michel Mees en 1988

Maxence Van der Meersch, La maison dans la dune, 1932, Livre de poche 1968, 252 pages, occasion, e-book Kindle €1,99

Gens du nord – La Maison dans la dune, Quand les sirènes se taisent, Invasion 14, L’Empreinte du dieu, La Fille pauvre, Omnibus 2011, 1248 pages, €29,00

Commentaires récents