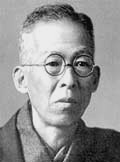

La mémoire et l’exil sont le thème de ce roman, avec la filiation. Comment peut-on être Anglais ou Japonais en étant élevé aux antipodes ? Quels sont les devoirs des parents ? L’auteur se dédouble en deux personnages, Christopher l’Anglais et Akira le Japonais, qu’il situe une génération plus tôt. Tous deux sont nés à Shanghai, où leurs parents travaillent dans la Concession internationale et ils jouent ensembles au détective.

Jusqu’au jour où le père de Christopher disparaît ; la police ne le retrouve pas, même le fameux inspecteur Kung. Il faut dire que les bandes mafieuses des seigneurs de la guerre sévissent et que la contrebande d’opium est presque officielle de la part des compagnies anglaises. La mère de Christopher, qui ne cesse de faire campagne pour dénoncer le commerce de la drogue qui abêtit la population, disparaît à son tour. Christopher est opportunément absent cet après-midi-là, emmené par le mystérieux « oncle » Peter qui réussit à le perdre dans les ruelles chinoises. Le garçon se retrouve mais, désormais orphelin, est rapatrié en Angleterre où « l’héritage » pourvoira à ses études au collège puis à Cambridge.

Akira, envoyé au Japon pour s’y faire éduquer selon les normes du pays, ne peut s’adapter, trop peu conforme aux canons très stricts du comportement. D’autant que les années 1920 voient la montée du nationalisme nippon et la pression de l’autoritarisme sur la société. Les deux enfants se perdent de vue, suivant chacun leur voie nationale.

Adulte, Christopher n’a pas renoncé à son rêve d’enfant : combattre le crime en résolvant des affaires comme détective privé. Il réussit à se faire une réputation sur ce sujet. C’est au cours de cette existence post-universitaire que d’anciens condisciples le convient à des « dîners » où il ne cesse de rencontrer Sarah Hemmings, une ambitieuse excentrique de son âge. Ces deux-là se cherchent, se perdent, se rattrapent mais ne parviendront pas à conclure.

Christopher adopte, en tout bien tout honneur, Jennifer, une orpheline anglaise élevée au Canada qu’il met dans une pension comme lui l’a été. Les enfants sont-ils obligés de reproduire tout ce que leurs parents ont fait ? Est-ce pour cela qu’orphelins très tôt, ils le restent par tempérament ? Toujours est-il que la disparition de ses parents taraude Christopher et que, 18 ans plus tard, il retourne à Shanghai pour tenter de débrouiller l’énigme.

Jusqu’ici, tout a été raconté d’une plume fluide, les évocations captivantes survenant au fil de la mémoire. L’auteur semble écrire comme Balzac le faisait : un synopsis rapide d’une trentaine de pages qu’il développe ensuite par des incidentes remémorées ou des portraits aigus de ses concitoyens. Ainsi de Sarah : « Ce que mes yeux virent était une jeune femme de petite taille, aux cheveux foncés qui lui tombaient sur les épaules et dont l’allure faisait un peu songer à un elfe » p.25 (de l’édition originale).

Il reste que le lecteur ne sait trop quelle affaire d’importance mondiale le conduit alors à Shanghai, ni pourquoi la communauté britannique de la concession est soulagée d’apprendre sa venue ; il ne voit pas pourquoi les services s’intéressent au détective ni s’ils lui mettent des bâtons dans les roues pour son enquête filiale. Sarah, bien sûr, est de la partie, ayant épousé sir Cecil, un vieux diplomate retiré des affaires et connu, mais qu’elle pousse à se réinvestir pour sauver le monde (et l’empire). Mais le vieux beau se sent inutile, son univers est en train de se perdre et lui est impuissant ; il se laisse saisir par le démon du jeu et s’endette, Sarah le quitte. Elle convie Christopher à s’enfuir avec elle, les puissances étant au bord de la guerre.

C’est là, vers le chapitre 17, que tout semble déraper dans le roman avant un rattrapage in extremis dans les derniers chapitres. Christopher se rend au rendez-vous pour disparaître avec celle dont il s’aperçoit qu’elle est au fond la femme de sa vie mais, au dernier moment, est pris d’une impulsion subite : retrouver la maison en face de celle d’un acteur aveugle dont l’inspecteur Kung s’est souvenu, où les gens enlevés étaient détenus par les bandes; donc peut-être ses parents. Elle est « tout près » de l’endroit où il se trouve, mais malheureusement en plein dans la zone de combat entre Chinois de Tchang Kai-chek et les Japonais.

Il va donc être emmené en souterrain dans le bunker de « la police » qui est en fait un poste de l’armée chinoise, puis être conduit par un lieutenant au plus près de son objectif avant d’être laissé à ses propres moyens. En passant de trous de murs en ruelles défoncées par les bombes, Christopher croit retrouver Akira et le sauve d’une bande de gamins qui l’assaillait à coups de bâtons, mais ce n’est peut-être pas lui. Après 18 ans et dans l’obscurité, comment reconnaître son ami ? Le pseudo-Akira joue le jeu, peut-être traître à sa patrie car trouvé seul dans la zone chinoise, mais le vrai n’est-il pas lui aussi orphelin de son pays ?

Evidemment Christopher ne retrouve pas ses parents dans la maison où il croyait qu’ils étaient détenus : 18 ans après, comment pourrait-on le croire un seul instant ? Mais l’auteur laisse son personnage s’enferrer comme si de rien n’était, avec ce ton de logique mondaine si anglais. Rapatrié au consulat britannique par des Japonais corrects, Christopher finit par retrouver « oncle » Peter, qui s’avère être ce Serpent jaune qui trahit les communistes au profit du Kouo-Min-Tang, et les deux au profit des diplomates anglais qui le protègent. Peter, qui n’a rien d’un « oncle » mais était seulement un ami de la famille amoureux de sa mère, livre au jeune homme ce qu’il sait à propos de ses parents.

Désormais orphelin pleinement, Christopher retourne en Angleterre où il élève sa fille orpheline, et reste ainsi sans lendemain. Quant à Akira, si c’était lui, il a probablement été fusillé, laissant un petit garçon de 5 ans orphelin, à qui l’ami d’enfance de son père n’a rien à dire.

Ecroulement d’un monde dans la guerre, écroulement de son univers personnel par l’éclatement familial, ce roman de quête n’est pas sans une teinte amère, peut-être autobiographique. « Ce qui m’a tranquillement scandalisé, dès le jour où j’ai débarqué, a été le refus de toute la communauté occidentale de reconnaître sa désastreuse culpabilité. (…) Ici, au cœur du maelström qui menace d’engloutir la totalité du monde civilisé, je ne découvre qu’une pathétique conspiration du déni, un déni de responsabilité qui a tourné à l’aigre et se manifeste dans les attitudes pompeusement défensives que j’ai rencontrées si souvent » p.200.

Décentrer l’intrigue permet d’évoquer l’aujourd’hui. La perte de l’empire dans les années 1930 ne préfigure-t-elle pas celle de la civilisation occidentale des années 2000 ? Le monde des enfants et celui des parents est si différent que ne sommes-nous pas au fond toujours et tous orphelins ?

Kazuo Ishiguro, Quand nous étions orphelins (When we were orphans), 2000, traduction de François Rosso, Folio 2009, 528 pages, €8.80

Les romans d’Ishiguro sur ce blog

Commentaires récents