La Commission européenne accorde une subvention de 900 millions d’euros pour construire une autoroute permettant de désenclaver la Roumanie : une forêt d’argent contre « la » forêt d’argent. Car les banques sont sur les rangs, alléchées par le montant de leurs commissions possibles sur les prêts – mais la population roumaine ne veut pas de cette modernisation forcée, du passage d’une économie paysanne et religieuse à l’économie consommatrice et capitaliste.

La Banque européenne de développement emploie un couple, lui qui n’est jamais passé directeur et s’occupe de financements, et elle qui vient de passer directrice pour l’Asie. Jeunes, ils étaient ambitieux tous les deux. Et puis, pour lui, David (Nicolas Duvauchelle) la flamme est devenue la flemme aux yeux de sa femme Elisabeth (Julia Faure) qui a gardé les dents longues. Lui non ; il préfère regarder grandir son fils, George s(Albert Carpentier), « 8 ans, 1m30, les cheveux bruns », dit son père. Le gamin est élevé surtout par sa baby-sitter Roxana (Marina Palii), une Roumaine de 30 ans car ses parents sont souvent absents, retenus par le boulot, sa mère surtout. Roxana est devenue sa mère de substitution, elle lui parle en roumain et il apprend la langue (proche des langues latines).

David préfère aux bureaux de verre et de béton de Strasbourg les forêts de sapins de Belgique, où il a vécu enfant, ou la forêt de bouleaux de Roumanie. Car il a une idée : pour faire passer la pilule aux bureaucrates de la Commission et que sa banque l’emporte, il faut lui vendre non un projet économique (la Roumanie a peu d’industries) mais un projet culturel : l’autoroute des monastères. C’est en faisant parler Roxana de son pays qu’il lui est venu cette idée, en phase avec son côté plus humain que calculateur.

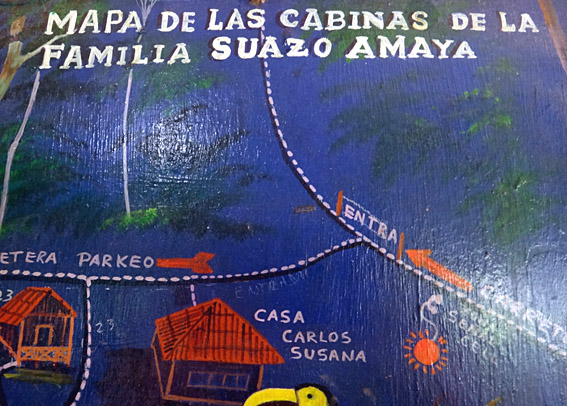

Ce concept plaît bien à sa chef Valeria (Dominique Reymond), directrice aux dents encore plus longues que celles de sa femme. Elle l’envoie en mission avec Roxana comme assistante interprète dans la partie moldave de la Roumanie pour convaincre la population qui manifeste contre. La mère supérieure d’un monastère est surtout particulièrement remontée, ne voulant ni que l’autoroute dévaste la forêt d’argent composée de bouleaux frissonnant à la brise, ni qu’il amène des dizaines de cars de touristes qui vont troubler la paix des lieux de recueillement et acheter avec vulgarité la morale des habitants resté traditionnels.

Econduit par le chef de la majorité au Parlement, peut-être achetable (question de prix) mais devenu subitement injoignable, il va à la rencontré de la supérieure du monastère via la mère de Roxana qui habite le même village et la connait bien. Il se permet de « négocier » une modification du tracé qui épargne le village et évite que l’on touche à la forêt d’argent où Roxana l’a emmené promener. Mais il n’y a aucun réseau de téléphonie mobile dans la région et il ne peut communiquer, restant quatre jours sans donner de nouvelles. Le spectateur, un peu dérouté, se dit qu’il existe quand même un téléphone fixe ou même le bon vieux télégramme ? Qu’il pourrait quand même aller à la ville voisine d’où la maman de Roxana utilise Skype couramment pour parler avec sa fille à Strasbourg. Mais non, le digital native ne connait rien à ces archaïsmes préhistoriques de la communication et fait le mort. Ou plutôt il a des états d’âme. Il sait au fond de lui que ce projet routier va éventrer le pays, forcer la modernisation, violer les habitudes des habitants.

Conclusion : la direction est passé par-dessus sa tête, il est viré du dossier, repris d’une main de fer par Valeria sa chef, pour qui l’ambition consiste à faire ce qu’on lui dit de faire, pas à considérer les habitants. Le projet va donc en force, tout droit, massacrant la forêt et expropriant une partie du village – dont la maison ancestrale de la famille de Roxana. David voit bien que l’ambition est une impasse car elle mène à déshumaniser le travail et les relations avec les gens. Son voyage avec Roxana lui a permis de retrouver les valeurs simples de la famille et de la campagne, certes envahissantes toutes les deux mais plus apaisées. Il se verrait presque vivre dans une ferme en Roumanie à élever des brebis avec la douce Roxana qui aime son fils plutôt qu’avec la technocrate sans âme qu’il a épousée et qui ne voit l’enfant que rarement. Elle compense avec des cadeaux démesurés, un camion de pompier aussi gros que lui, un projet de Nouvel an à Hong-Kong, alors que le petit garçon réclame surtout, comme tous les enfants, présence et attention.

Roxana répond bien plus à la définition d’une mère qu’Elisabeth qui a le droit pour elle. Ce pourquoi, après l’échec de la mission et les avances prudentes qu’il lui a faites sans insister, lorsqu’elle décide une nuit de quitter l’appartement et son travail pour rentrer chez elle, Georges qui l’appelle, découvre qu’elle est partie. Il l’a senti dans son sommeil, lui qui fait souvent des cauchemars parce que ses parents sont absents. Il enfile un blouson sur son pyjama, lace ses chaussures et sort dans la nuit à sa recherche. Il ne pense même pas à réveiller sa mère biologique qui dort à côté ; pour lui, elle n’est qu’une étrangère, bien plus que l’étrangère en droit Roxana.

Au matin, Georges a disparu. Roxana aussi, et les parents portent plainte, croyant qu’elle l’a enlevé. Rattrapée par la police dans le bus pour Bucarest, Roxana tombe des nues. Elle aime Georges comme son propre enfant, ne l’a ni enlevé ni fait du mal, elle ne peut plus vivre avec son patron pour raisons professionnelles, parce qu’il lui a fait miroiter un accord avec son pays qu’il a été incapable de tenir. Le gamin est retrouvé à une vingtaine de kilomètres, en état de choc ; on ne sait pas comment il a pu en faire autant (pas à pieds, quand même !), on ne sait pas si quelqu’un a profité de lui, on ne sait rien.

Toujours est-il que tout semble bien qui finit bien, sauf que s’ouvre alors le début d’une autre histoire : le divorce probable du couple désuni, la démission du métier de banquier pour lequel David n’est pas fait, la bataille pour la garde du fils que la mère est incapable d’élever, le divorce entre l’exploitation des gens par le système et la relation humaine de la famille…

Filmé d’après le roman Kidnapping de Gaspard Koenig (mais qui se passe à Londres avec un Georges de 2 ans), la leçon est dans cet accord qui ne se fait plus entre l’ambition et l’humanisme, entre la technocratie calculatrice individuelle et les rapports humains sociaux. Qui kidnappe l’autre ? La Roumanie par l’Union européenne ? La jeune fille paysanne de l’est par la richesse bourgeoise de l’ouest ? La tradition respectueuse de la nature par la technocratie industrielle ? Le cœur par l’argent ? La maman de droit par la maman quotidienne ? A un moment, il faut choisir ; on ne peut mener de front tous les combats.

David, en jeune homme tourmenté, est un personnage révélateur des contradictions du présent. Roxana, en candide venue d’un pays de l’est retardataire mais attirée par la modernité en est un autre. Entre les deux, Georges, un enfant déchiré entre ses affections et qui voudrait comprendre.

Film La Forêt d’argent, Emmanuel Bourdieu, 2019, avec Nicolas Duvauchelle, Marina Palii, Albert Carpentier, Julia Faure, 1h30, pas de DVD, visible en streaming gratuit

Roman Gaspard Koenig, Kidnapping, 2016, Livre de poche 2019, 384 pages, €8.20

Commentaires récents