Le jeune journaliste britannique Gareth Jones (James Norton), d’origine galloise, est devenu conseiller pour la politique étrangère du Premier ministre britannique David Lloyd George (Kenneth Cranham), après une interview réussie avec Hitler. Il veut faire de même avec Staline en 1933, redoutant que la nouvelle Allemagne prônée par le parti nazi soit une menace pour l’Europe et pour le Royaume-Uni en particulier. Mais des restrictions budgétaires, et le fait que Gareth Jones soit devenu la risée des pontes du gouvernement avec ses analyses auxquelles personne ne veut croire (« Hitler faire la guerre ? Quelle absurdité ! »), font que Lloyd George licencie le jeune homme. Qui s’empresse donc de s’envoler pour Moscou afin de réaliser le scoop qu’il espère.

Il se demande en effet comment se finance Staline, crédité du progrès rapide et tonitruant de l’URSS qui s’industrialise, se modernise, produit plus de denrées agricoles au point d’en exporter. Son appel à un journaliste qu’il connaît, Paul Kleb, engendre son meurtre par la mafia dans l’heure qui suit, il devait révéler à Jones certaines informations. Son visa lui a été accordé pour une semaine, mais l’hôtel arbitrairement choisi pour lui, les Métropole, ne peut le loger que pour deux nuits, à cause d’un séminaire de la société anglaise Vickers, dont les ingénieurs aident le Plan en URSS. Sauf que les ingénieurs en question, que Jones rencontre le soir même à une soirée demi-nue avec femmes, gigolos et alcool chez Duranty, lui affirment qu’aucun séminaire n’est prévu. Le correspondant américain Walter Duranty (Peter Sarsgaard) laisse entendre au jeune homme qu’il aborde un sujet dangereux, qui pourrait menacer sa vie même.

Ada Brooks (Vanessa Kirby), la secrétaire de Duranty, elle-même journaliste, lui apprend que le métier ne s’exerce pas ici librement et que les correspondants ne peuvent sortir de Moscou, ni écrire ce qu’ils pensent sous peine de représailles qui vont du tabassage en règle à la disparition pure et simple, en passant par l’expulsion. Des méthodes à la Poutine, que Staline a emprunté à Goebbels.

Qu’à cela ne tienne, Gareth Jones n’a pas froid aux yeux et sa maîtresse est la Vérité elle-même. Il n’a pas conscience du danger de Staline, équivalent à celui d’Hitler. Il corrige d’un mot la lettre de recommandation que lui a laissée Lloyd George pour s’introduire auprès des autorités et s’informer des capacités de défense de l’URSS en cas d’agression allemande. Chiche ! Répond l’autorité, si les Allemands viennent, ils verront à quoi ils s’exposent, nos armes sont plus puissantes que les leurs, plus nombreuses, etc. Un classique de la méthode Coué pour la propagande. Mais Jones en profite pour soutirer un voyage en Ukraine, visiter une usine d’armement.

Son conseiller tente de l’abreuver, mais il ne boit pas ; essaie de le faire s’empiffrer, mais il mange peu ; Légèrement ivre, il se vante de vivre bien, de manger tant qu’il peut, d’avoir des privilèges en tant qu’homme de pouvoir. Jones prétexte une indigestion pour aller aux toilettes et quitter le train une fois arrivé dans les plaines de l’Ukraine. Sa grand-mère, originaire de ce pays, lui en a parlé, ce pourquoi Jones parle russe. Il y découvre de visu la grande famine ukrainienne, qui sera appelée dans l’histoire l’Holodomor. Il s’agit d’un plan volontaire de Staline pour saisir les récoltes de blé de la riche terre d’Ukraine, tout en matant par la mort et l’affaiblissement les visées d’indépendances ukrainiennes, manifestées dès la révolution de 1917 sous Lénine. Ce plan génocidaire aurait fait entre 2,6 et 5 millions de morts, hommes, femmes et enfants.

Gareth Jones voit les corps abandonnés dans la neige, morts de faim et gelés, leur ramassage par des traîneaux poubelles, petits enfants encore vivants compris, le cannibalisme des enfants restés en vie qui dévorent leur grand-frère gelé, la schlague des Organes de sécurité pour faire travailler les hommes encore valides contre un peu de pain, les sacs de blé par centaines qui sont entassés sur les camions à destination de Moscou, tandis que la population locale meurt de faim, le climat rude en noir et blanc, la mentalité grise du pouvoir total. Le blé d’Ukraine, c’est « l’or de Staline » avait dit Duranty, parfaitement au courant mais qui se tait. Gareth Jones sait désormais d’où vient le financement de l’industrialisation de l’URSS : de l’exploitation sauvage des paysans, ces non-prolétaires à mentalité petite-bourgeoise, condamnés par l’Histoire avec sa grande hache, pour l’avenir radieux du communisme (70 ans plus tard, on l’attendait encore !…)

Rapidement arrêté, la lettre de Lloyd George empêche sa disparition pure et simple et il est expulsé, non sans avoir promis de taire ce qu’il a vu. Sinon… les ingénieurs de Vickers seront retenus en otage et accusés d’espionnage (tactique stalinienne piquée à Goebbels et toujours en vigueur sous Poutine). De retour à Londres, il hésite à dire la vérité et accepter les représailles sur les Anglais otages, ou se taire et d’accepter le diktat soviétique. Eric Blaine qu’il rencontre (Joseph Mawle ), soit l’écrivain George Orwell qui est en train d’écrire La ferme des animaux, lui conseille de tout révéler pour dessiller les yeux du public, à défaut du gouvernement, soucieux lui de garder de bonnes relations commerciales avec ce marché lucratif des soviets. Lloyd George l’engueule vertement et le somme de se rétracter publiquement. D’autant que le correspondant du New York Times à Moscou, Walter Duranty, prix Pulitzer, le contredit publiquement en publiant un article lénifiant. Il faut dire qu’il a eu un petit garçon, Misha, avec sa maîtresse soviétique, et qu’en cas d’expulsion, il serait obligé de l’abandonner à l’URSS.

Gareth Jones quitte donc le monde politique qui s’aveugle volontairement et se retire dans le village de son enfance au Pays de Galles. Mais, saisi par la fièvre de la vérité, il parvient à s’imposer face au magnat de la presse William Randolph Hearst (Matthew Marsh), en vacances dans la région. Il réussit à le convaincre de ce qu’il a vu et du scoop que cela ferait. La gravité de la situation en Ukraine est désormais publique et le gouvernement de Sa Majesté est bien forcé d’en tenir compte. Staline, qui ne peut rien contre la presse libre, est bien obligé de relâcher les ingénieurs britanniques, sous peine de perdre la face (et les financements du commerce de blé). Comme quoi céder au chantage n’est jamais payant.

Il se vengera froidement, un cartouche en fin de film disant la fin tragique de Gareth Jones, assassiné peu avant l’âge de 30 ans en Mongolie-Intérieure, probablement par les services secrets soviétiques. Tandis que Walter Duranty le menteur honoré, est mort tranquillement chez lui à 73 ans.

Inspiré d’une histoire vraie, et tourné en grisaille et murmures, ceux du conformisme et du secret, le film montre le totalitarisme cynique en marche, l’aveuglement volontaire des mous de la démocratie (y compris Orwell qui, en bon « socialiste » relativise les laissés pour compte de la transition révolutionnaire communiste), la préférence du confort mental à la vérité cruelle. Un peu caricatural, mais plus vrai que la réalité : les années trente sont bien le miroir passé de notre époque, où le totalitarisme cynique recommence, l’aveuglement perdure et où la vérité est poussée sous le tapis comme trop nue et impudique.

Oser aller voir, oser dire que le roi est nu, il faut être un enfant, n’est-ce pas, pour ce faire ! Un adulte normal et intégré fermera sa gueule, chaudement installé dans le confort conformiste. Ce film n’est pas un documentaire pour flemmards du cours de troisième, mais un film de combat.

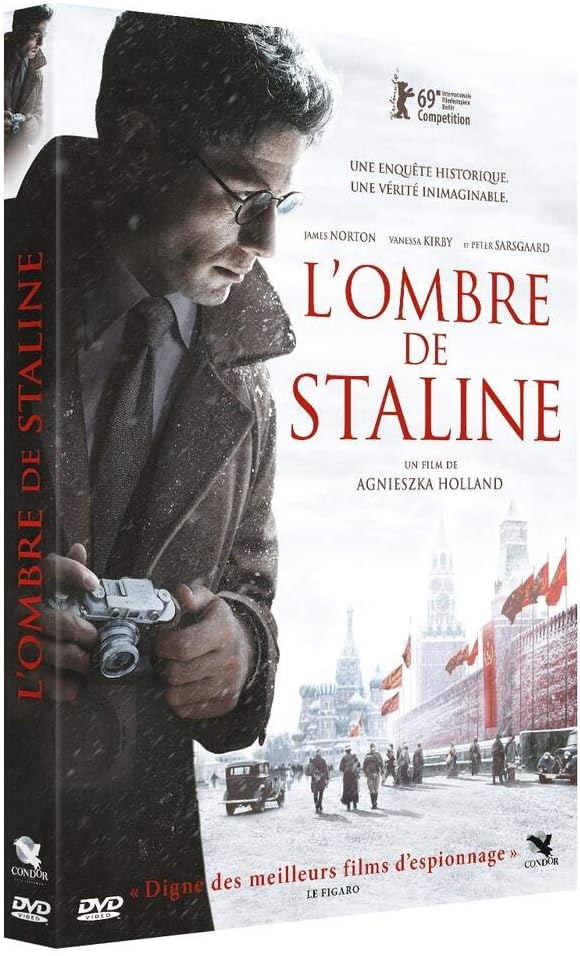

DVD L’Ombre de Staline, Agnieszka Holland, 2019, avec James Norton, Vanessa Kirby, Peter Sarsgaard, Joseph Mawle, Kenneth Cranham, Condor Entertainment 2020, 1h54, €11,99, Blu-ray €20,92

(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaire)

Commentaires récents