Amateurs de sensations fortes, ce livre n’est pas pour vous. Il ne s’agit pas de récits d’espionnage mais d’un livre d’historiens collés aux archives. Les documents déclassifiés sont cités, commentés, et ils illustrent souvent l’ouvrage. Cette histoire s’arrête il y a trente ans, délai incompressible pour protéger les sources.

Trois parties dans ce gros livre qui se lit bien : La Belle époque, de la défaite de 1870 à la fin de la guerre de 14 ; l’Age d’acier, de l’entre-deux guerres à la fin de la Seconde guerre mondiale ; et le Front invisible de la guerre froide jusqu’à l’an 1989 et l’affaire Farewell, taupe soviétique au service des Français sous Mitterrand.

La première époque est du renseignement humain, surtout des ragots et des rapports policiers, les « services » étant balbutiants, bien que devenus indispensables après l’humiliante défaite de Badinguet face aux Prussiens. La Païva, Alfred Nobel soupçonné en France d’espionnage économique sur une poudrière, l’affaire Dreyfus, le poste télégraphique de la tour Eiffel, les télégrammes chiffrés de 14, mais aussi les pigeons voyageurs très utiles, la propagande pour démoraliser l’ennemi, la propagande radio au front. Des découvertes, rien de bien croustillant ;

La seconde époque entre dans le sérieux grâce à la technologie et à la pression des régimes totalitaires soviétique, fasciste, nazi. Jacques Sadoul, capitaine français avec les Bolcheviks ne sait plus trop s’il reste patriote ou devient communiste, ses rapports s’en ressentent bien qu’il n’ait jamais semble-t-il vraiment « trahi ».

Un certain Adolf Hitler est sous-estimé ; fiché par les Français dès 1924, il est prénommé Adolphe, Jacob et serait un brin « juif » selon les rumeurs (infondées en réalité). « Ne serait que l’instrument de puissances supérieures : n’est pas un imbécile mais est un très adroit démagogue. (…) Organise des Sturmgruppen genre fasciste ». On voit que le style n’est pas celui de Normale Sup mais du niveau certificat d’études primaires. Les Archives en 1924 ne voient rien, ne détectent rien, ne cherchent rien. Staline et Trotski sont mieux servis, j’en ai parlé par ailleurs sur ce blog.

Dès avant la guerre, Fernand de Brinon, le collabo français fusillé en 1947, fait l’objet de rapports détaillés. Journaliste germanophile convaincu, il collabore dès qu’il peut et trahit sans vergogne. Dès 1932, il rencontre pourtant de vrais nazis, Ribbentrop, Himmler, Hitler, et constate de visu ce qu’ils font.

Le Japon fait l’objet d’attentions car c’est devenu « une nation atteinte de mégalomanie », la société militarisée, les nazis faisant des Japonais des « Aryens d’honneur ». Le rapport de l’État-major sur le Japon en 1936 est édifiant. Les procès staliniens de Moscou en 1936 montre la société de terreur à l’œuvre

Tandis qu’à Madrid, une note du lieutenant-colonel Morel au ministère de la Guerre de 1937 montre combien les expériences nazies et italiennes de combiner l’artillerie, l’aviation et l’infanterie peuvent donner des leçons pour la guerre future. Même chose en ce qui concerne le salon de l’Auto de Berlin en 39, qui montre la puissance mécanique de l’industrie allemand et sa production civile qui peut être employée sans grande transformation pour les armées. Tous renseignements vitaux dont les vieilles badernes françaises se foutent comme de leur premier slip, on le verra nettement en 40. Comme quoi il ne suffit pas du bon renseignement, encore faut-il qu’on le croie, qu’on en tire des leçons et qu’on les applique !

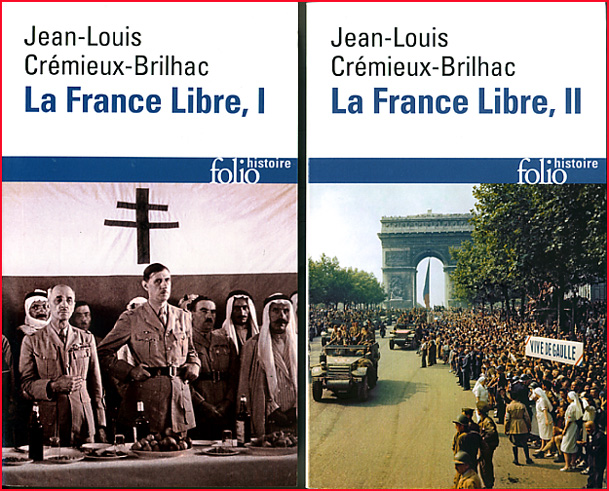

On assiste à la naissance des services secrets français gaullistes à Londres avec le BCRA qui deviendra le SDECE avant de changer à nouveau de nom sous Mitterrand pour devenir la DGSE. Formé par les Anglais, entraînés par les commandos, le 11e Choc deviendra le premier régiment parachutiste à fournir des hommes au service Action.

Quelques détails digne de romans : l’espionne nazie qui veut retourner au Portugal Mendès-France en fuite pour Londres alors qu’il est juif ; le rapport du gendarme Maurice Godignon, prisonnier de guerre français envoyé par erreur au camp de concentration de Mauthausen avant que la Gestapo ne reconnaisse son erreur et le relâche, qui témoigne dès 1941 des conditions du camp ; le pillage de la France vers l’Allemagne par la firme Otto ; Joséphine Baker contre les nazis ; Jeanne Bohec, la plastiqueuse à bicyclette pour le Débarquement.

La dernière époque est la nôtre. Est dévoilé un « dossier Mitterrand » qui montre combien l’ex-Cagoulard avant-guerre, faux prisonnier évadé, décoré par Pétain de la francisque mais déjà en pourparler avec des réseaux de résistance pour avoir deux fers au feu, est machiavélique et retors. Le certificat d’appartenance aux FFI est de complaisance, signé de façon politique en 1952 seulement. « Mitterrand a résisté, c’est certain, mais à sa manière, florentine et solitaire… » Documents à l’appui, déclassifiés seulement en 2010.

Les États-Unis et la CIA, durant la guerre d’Indochine, ont joué longtemps double jeu, livrant des armes aux maquis du nord-Vietnam avant de proposer l’aide de l’aviation à Dien Bien Phu (ce que les badernes ont refusé avant de se raviser, mais trop tard). L’Oncle Sam a toujours été tiraillé entre sa position traditionnelle anticoloniale, comme colonie émancipée de la couronne anglaise, et son anticommunisme, en raison de ses valeurs libertariennes de pionniers self-made man.

Est contée aussi la chasse aux navires de livraison d’armes au FLN en Méditerranée, l’attentat au bazooka contre le général Salan en Algérie en 1957 effectué par Kovacs au nom d’un groupe d’extrême-droite à propos duquel Valéry Giscard d’Estaing a été cité (sans preuve) ainsi que Michel Debré.

Mais toujours les Soviétiques : la banque soviétique pour l’Europe du Nord sous surveillance étroite, la taupe à l’Otan Georges Pâques, l’orgueilleux naïf qui a cru qu’ l’on pouvait s’entendre avec l’URSS sur la paix (la même naïveté que les partisans de Poutine aujourd’hui…), les gendarmes sur les traces de OVNI, les dessous de l’intervention sur Kolwezi, après 9 Européens tués et 7 disparus – et l’affaire Farewell.

Vladimir Vetrov est né en 1932 à Moscou et est en 1965 officier du KGB à Paris, où il cherche à acquérir de la technologie électronique pour l’URSS. Aigri d’avoir été rapatrié puis oublié, végétant au grade de lieutenant-colonel car fils de petit ouvrier n’appartenant pas à la Nomenklatura, il décide de trahir en grand. Il contacte la DST à Paris, qui lui fournit un Minox, appareil photo miniature avec lequel il passe des milliers de documents qui révèlent l’état d’arriération de l’URSS. Mitterrand en parle à Reagan qui décide de lancer la « guerre des étoiles », une course à l’armement que la Russie ne peut pas suivre, et qui aboutira à sa chute en 1991. Les expulsions massives de diplomates soviétiques en France et en Europe le font repérer et Vetrov est exécuté dans son pays en 1985.

Un bon tour d’horizon documenté du siècle précédent.

Bruno Fuligni dir., Dans les archives inédites des services secrets – Un siècle d’espionnage français (1870-1989), 2011, Folio 2014, 672 pages, €10,20 (liens sponsorisés Amazon partenaire)

Commentaires récents