C’est un essai très intéressant sur la représentation de l’Autre dans l’histoire occidentale que nous livre Roger-Pol Droit. Bien qu’un peu verbeux et parfois délayé, l’auteur répétant plusieurs fois la même chose en des mots différents, le propos est clair et édifiant : le barbare est le repoussoir de toutes nos hantises, l’Etranger absolu, l’inhumain amoral – mais aussi celui qui nous constitue. Le mot n’est pas prononcé mais le lecteur songe au phénomène du Bouc émissaire.

« L’imaginaire collectif » p.20 permet de constituer sa propre identité par opposition à un inverse négatif. Sans barbare, pas de civilisé ; sans barbarie, pas d’humanisme ; sans discipline, le barbare qui est en nous ressurgit, primaire et sauvage. Ces trois parties se constituent historiquement.

Tout commence chez Homère dans l’Iliade, au chant 2 vers 867. Mais seul le terme « barbare » figure ; les Grecs n’ont aucun mot pour désigner « la barbarie ». Le barbare est celui qui parle mal le grec. Il n’est donc pas le non-Grec, irréductiblement étranger, mais le frustre. Le terme va progressivement passer du seul parler grossier (« ceux qui font br br ») aux mœurs grossières, avant de prendre le sens d’ennemi : les Perses pour les Grecs, les Germains pour les Romains. Mais attention ! Perses et Germains ne sont ni des sauvages ni des sous-hommes : ils ont des vertus – elles ne sont simplement ni grecques ni romaines – mais surtout on leur fait la guerre. Si la figure du philosophe représente en Grèce antique l’ultime perfection de l’idéal d’éducation, mettant la raison aux commandes des passions et des instincts : le barbare est son opposé. La guerre psychologique va donc opposer culture et barbarie. Le barbare « parle, mais mal. Il pense, mais à côté. Il vit, mais dominé » p.47. Il est confus, embrouillé, soumis au tyran. Il n’est pas « net », comme Apollon qui tranche ; il n’a de rapport au vrai que biaisé (comme Donald Trump).

Le philosophe, selon les Grecs, « est un homme de la mesure, de l’équilibre, de la domination de soi. La vie sous la conduite de la raison se nomme toujours tempérance, juste mesure. (…) Il incarne nécessairement le règne de la limite. (…) Limite des désirs, des appétits, des vengeances ou des châtiments. Limite des espoirs ou des aliments, la mesure est partout » p.51. Le barbare, c’est l’inverse. Il est constamment dans l’excès, anarchique, impulsif, émotif, incontrôlable, capable de toutes les transgressions sexuelles. Il est hors-limites, hors la « loi » qui meut l’univers comme la cité et chacun. Il n’est donc pas « libre » puisque dominé par sa sauvagerie : « De même qu’il ne se fait pas bien comprendre, et qu’il ne comprend pas bien, faute de se servir de la langue selon l’ordre, de même qu’il n’entend pas comment parlent la réalité et l’organisation du monde, le barbare ne se comprend pas lui-même » p.54 (comme les « 400 mots » des banlieues). Isocrate pense qu’on se civilise par l’éducation et « qu’on appelle Grecs plutôt les gens qui participent à notre éducation que ceux qui ont la même origine que nous » p.86. Pas de racisme donc, mais de la méritocratie – comme aujourd’hui.

C’est Aristote qui va faire dériver le terme vers la « bestialité ». Pour lui, est barbare celui qui éventre les mères, fait rôtir les bébés, mange habituellement sa viande crue (non cuisinée), baise quiconque et partout sans souci de l’inceste ni du viol, tue et vole sans foi ni loi. Il est donc une sorte d’animal non doué de raison, asservi à ses instincts primaires. Chez Plotin, le barbare est le non gréco-romain : le brut, le non raffiné, le naturel, avec l’idée d’un retour à la source de l’énergie vitale et de la morale saine. L’hellénisme tardif fera de ces traits une vertu en préférant chamanes et prophètes aux philosophes, comme par suicide culturel, préparant la venue du christianisme et l’effondrement de l’empire romain comme de la culture gréco-latine. Peut-être sommes-nous proches d’une telle inversion de civilisation ?

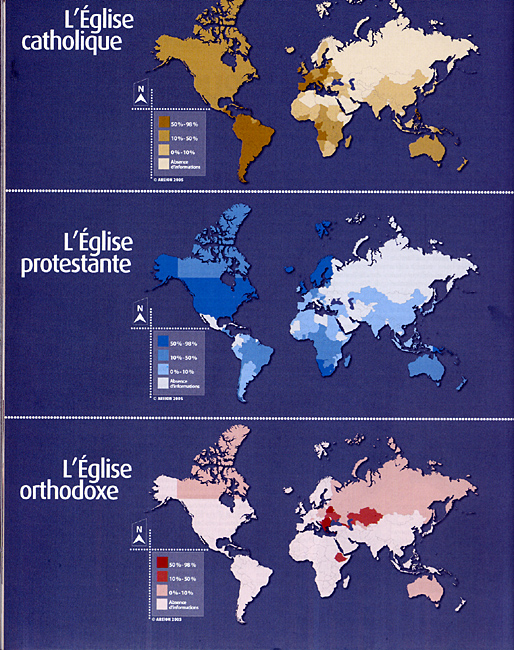

Chez l’apôtre Paul, plus de barbares : « il n’y a ni Juif ni Grec, il n’y a ni esclave ni libre, il n’y a ni homme ni femme ; car tous vous ne faites qu’un dans le Christ Jésus » p.163. En bref, l’universalisme égalitariste aboutit au « tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil », comme à l’abolition de toutes les différences accusées d’être des « inégalités » : différences de sexes, de mœurs, de couleur, de situation. Le christianisme valorise la « faiblesse » via la pitié qui est la plus haute vertu, sur l’exemple du Dieu-fait-homme crucifié pour les autres. Les nouveaux barbares sont non seulement ceux qui ne se convertissent pas à la religion d’amour, mais aussi ceux qui sont durs de cœurs, incapables de pardonner, adeptes de la force (et du viol, disent les féministes contemporaines). Le mâle, Blanc, cultivé et vigoureux se trouve aujourd’hui sur la sellette comme le pater familias romain d’hier, sage instruit, esprit sain dans un corps sain. Il faut dire que la chute de l’empire et les éjaculations successives de hordes venues de l’est qui tuent, pillent, violent, raptent, brûlent et détruisent tout sur leur passage, faisant la guerre pour la jouissance de la guerre, paraissent l’incarnation du Diable, appelant l’Apocalypse. Le barbare est, chez les clercs, surtout l’inhumain bestial dont le summum sera représenté par les Huns. Ce furent le surnom que les Poilus donnèrent aux Allemands durant la Première guerre…

A la fin de l’empire, « l’idée de barbarie commence à être pensée comme une donnée d’ordre physiologique. La cruauté est affaire de race, la violence et l’insensibilité deviennent des traits génétiques ». Dès lors, « La race civilisante se trouverait menacée d’abâtardissement, de métissage et de corruption biologique par l’arrivée des races porteuses de l’inculture ou d’une sorte de férocité biologique » p.187. Ce sera la croyance des Nazis comme des islamistes radicaux, c’est aujourd’hui la rhétorique de Trump sur les « rats » et sur la menace latino, c’est la hantise de l’Europe centrale en situation de vortex démographique via l’effondrement des naissances et l’émigration des jeunes.

Ce n’était pas le cas au Moyen-Âge, où les musulmans étaient combattus car non-chrétiens adeptes d’une religion faussée, mais admirés pour leur stratégie guerrière, le luxe de leur existence et la noblesse de leurs sentiments. Ils étaient des ennemis, pas des « barbares » ; ils deviendront « barbaresques » lorsqu’ils adopteront des comportements de pirates sans merci, massacrant, violant et razziant des jeunes pour les vendre comme esclaves du sexe et du travail, castrant les plus beaux mâles pour en faire des janissaires. La « mission » des chrétiens devient alors de les édifier pour les sauver de la barbarie. Chez Thomas d’Aquin, le non-chrétien est bestial par manque d’éducation et les Gog et Magog de la Bible sont des repoussoirs. Le sac de Rome en 1527 par les troupes de Maximilien 1er, mis en exergue par Jean d’Ormesson, assimilera pour des siècles Allemands et barbares ; cela perdure plus ou moins de nos jours contre « la Commission européenne » assimilée au droit du plus fort de la première économie de la zone.

Pour l’humaniste allemand Konrad Celtis, qui édite la Germanie de Tacite en 1500, les barbares sont régénérateurs de la civilisation. Tacite fait des Germains un mythe de vertu incarnée et de vie naturelle, opposés aux Romains de la décadence. Il sera suivi par Montaigne qui fait des « bons sauvages » des sages comme nous, par Rousseau qui fait de « la société » la source de tous les maux, puis par le romantisme qui préfère le rêve et l’imaginaire à la réalité et à la science, avant que ce mythe ne soit « racialisé » par les philosophes allemands à la fin du XIXe pour exalter une « race aryenne » dont ils retrouvent les racines « pures » en Inde ancienne. Leibniz pointera une forme de barbarie propre à la civilisation même : l’excès de rationalisme qui étouffe la sensibilité, l’érudition qui masque la nature ; Vico parlera d’hypertrophie de la logique au détriment de l’observation.

Mais les Lumières, puis la Révolution française, replaceront la « raison » en premier, déclareront les hommes « libres et égaux en droits ». La colonisation à mission civilisatrice sera encouragée au siècle suivant pour éduquer les « sauvages » et leur apporter la vraie religion. Ce fut la première mondialisation, qui sera reprise au XXe siècle par l’économie et « l’aide au développement », voire jusqu’à l’imposition de « la démocratie ».

Les « barbares » deviendront dès lors autres. Ils seront populaires et politiques lors des insurrections des « classes dangereuses » (Canuts 1831, Républicains 1848, Commune 1871). Ils seront romantiques avec la régénération de Michelet puis les mythes wagnériens, la vie naturelle écologique et dénudée des Wandervögel et des scouts de Baden Powell. Ils seront en chacun avec la « pulsion de mort » de Freud, tapie au tréfond de notre âme, en lutte avec « l’Eros civilisateur ». « Ce qui caractérise la représentation des Modernes, c’est que le civilisé peut toujours, soudainement, se transformer en barbare » p.260. Il existe d’ailleurs une « pathologie de l’universel » : l’Inquisition, la Terreur, le goulag, la Shoah, les Khmers rouges, le Rwanda… Quand le sentiment d’une fin de l’histoire pour cause de Vérité révélée rencontre la puissance du désir de Pureté, la liberté diminue et la civilisation régresse.

Intervient alors ce que Roger-Pol Droit nomme en Europe le « sens de l’attente ». Puisque la barbarie est en chacun et peut se révéler à tout moment à l’aide circonstances favorables, puisque le monde est désormais fini et globalisé, engendrant une conscience universelle de la « planète Terre », il n’existe plus de peuple repoussoir. Mais demeure la crainte de voir ressurgir barbares et barbarie ici ou là, venue de l’intérieur ou des frontières abolies. Cette anxiété rend frileux et, en même temps, passif. « Lorsqu’ils seront là, les barbares vont prendre le pouvoir, exercer l’autorité, commander, légiférer. Il ne s’agit nullement de leur résister mais de se préparer à recevoir des maîtres, bientôt présents, et qui vont gouverner. (…) C’est comme un soulagement qu’on attend d’eux » p.264. Cavafy, Coetzee, mettent en scène cette attente qui libère de la responsabilité de décider. Elle est une démission d’énergie, une « décadence » de la culture, la préparation à une « collaboration » active. Avant-hier les Nazis, hier les Soviétiques, aujourd’hui Daech ou Trump.

L’auteur conclut sur les représentations actuelles (en 2007) du barbare. Il est « nulle part » selon Lévi-Strauss qui en fait une construction sociale. « Partout » rétorque le philosophe Michel Henry pour qui la rationalité hypertrophiée des savants et des technocrates réduit au seul mesurable le savoir, faisant fi de la sensibilité. En « nous seuls » dit Edgar Morin, traumatisé par la Shoah, qui confond barbarie et toute forme de domination, en Occident disent les islamistes radicaux qui dénoncent l’impiété. « Fiers de l’être » disent Hitler et Staline, les skinheads, le gang des barbares, Daech et tous les nihilistes (Viva la muerte !).

« Ôtez les barbares, vous ôtez la conscience d’être civilisé. (…) Se construire des barbares, les entretenir avec constance et méthode, cela garantissait que la brutalité était de leur côté, non de celui de la civilisation » p.289. Ce pourquoi il nous faut bien désigner les barbares : pas question de relativiser, d’excuser, de nier : le barbare est nécessaire pour se constituer en humanité. Car tout n’est pas permis : « un homme, ça s’empêche ! » s’exclamait le père d’Albert Camus devant l’un de ses compagnons, égorgé par des racistes arabes haineux.

Quand il n’existe ni frontières, ni limites, ni identité, la violence est partout. Quand il n’est pas de loi, l’homme est un loup pour l’homme (même si c’est faire injure à ces animaux hiérarchiques). Les barbares sont l’inverse de la bonne norme humaine et ils incitent par leur mauvais exemple à inventer la civilisation.

Les barbares du futur, selon l’auteur, ne seront-ils pas ceux qui voudront « tuer le hasard » par la technologie ? Les manipulations génétiques, l’intelligence artificielle, les voitures autonomes, la surveillance sociale généralisée, la traque aux déviances permises par les technologies de l’information et de la communisation, mais aussi les crimes de bureau que sont les règlements étroits, le jargon administratif, le storytelling commercial et politique, les « vérités alternatives » alias fakes news, ne suscitent-elles pas une nouvelle barbarie contre laquelle il faut sans cesse établir des garde-fous ?

Un livre très stimulant.

Roger-Pol Droit, Généalogie des barbares, 2007, Odile Jacob, €28.90 e-book Kindle €28.99

Commentaires récents