Il ne s’agit pas de ce que pensait Nietzsche des socialistes de son temps, mais des leçons que la philosophie nietzschéenne offre aux socialistes d’aujourd’hui. Nietzsche fait de la force de vie en chacun des êtres l’origine de la volonté. Pour lui, la politique est un instinct qui part de l’énergie pour aller au rationnel, en passant par les émotions. Or, sans vitalité propre, on attend des autres ou de « la Morale » un commandement de faire. Là où la volonté fait défaut, la foi survient qui fait marcher au pas cadencé des églises et des partis. Qui ne sait pas être soi-même, se maîtriser pour être un maître, qui ne sait pas vouloir – aspire à ce qu’un autre veuille pour lui. C’est le danger du socialisme embrigadé…

« La foi est toujours plus demandée, le besoin de foi est le plus urgent, lorsque manque la volonté : car la volonté étant la passion du commandement, elle est le signe distinctif de la maîtrise et de la force. Ce qui signifie que, moins quelqu’un sait commander, plus il aspire violemment à quelqu’un qui ordonne, qui commande avec sévérité, à un dieu, un prince, un État, un médecin, on confesseur, un dogme, une conscience de parti. » 347

Quant à « la Morale », elle donne bonne conscience à ceux qui censurent et qui punissent, mais elle ne change ni les choses ni les êtres. Trois générations de redressement soviétique l’ont montré abondamment, aucun homme « nouveau » n’est né… sauf le bureaucrate obtus, l’apparatchik sadique et le gardien de camp égalitaire. Vouloir changer l’autre vous change, et pas toujours en mieux ! Qu’est-il donc préférable ? Plutôt que de blâmer, donnez l’exemple. C’est votre lumière, socialistes, qui éclairera ceux qui cherchent la voie. Cessez d’enduire de moraline tous les actes des autres, dans l’éternel ressentiment qui se contente d’être contre, de « réagir » : proposez du positif ! Proposez une alternative crédible et tentante, une voie vers la lumière ! Tous ceux qui sévissent et punissent plutôt que de créer et d’enthousiasmer sont des aigris, des mécontents, des esclaves de leur sinistrose – des faibles qui ne méritent pas les suffrages.

« Ne pensons plus autant à punir, à blâmer et à vouloir rendre meilleur ! Nous arriverons rarement à changer quelqu’un individuellement ; et si nous y parvenions, peut-être sans nous en apercevoir, aurions-nous fait autre chose encore ? – Nous aussi, nous aurions été changés par l’autre ! Tâchons plutôt que notre influence sur ce qui est à venir contrebalance la sienne et l’emporte sur elle ! Ne luttons pas en combat direct ! – et toute punition, tout blâme, toute volonté de rendre meilleur est cela. Élevons-nous au contraire nous-mêmes d’autant plus haut ! Donnons à notre exemple des couleurs toujours plus lumineuses ! Obscurcissons l’autre par notre lumière ! Non ! A cause de lui nous ne voulons pas devenir plus obscurs nous-mêmes, comme tous ceux qui punissent, comme tous les mécontents. Mettons-nous plutôt à l’écart ! Regardons ailleurs ! » 321

Certes, il est plus facile de critiquer ceux qui font que de faire soi-même. Cette attitude réactive est paresse, amour de la souffrance. Souffrir donne bonne conscience : voyez comme je suis vertueux parce que je suis malheureux ! Seule la souffrance des autres mobiliserait la volonté : or c’est là du négatif, une attitude « réactionnaire » qui se contente de réagir à ce qui survient sans avoir rien prévu, ni bâti pour l’avenir… Pourquoi se construire une chimère ? Pour mieux se sentir un héros en combattant les moulins ? Mieux vaut prendre à bras le corps les réalités telles qu’elles se présentent ! Il est tellement plus facile de se créer son propre ennemi, comme ces poupées vaudou qu’il suffit de piquer d’épingles pour se sentir vengé… C’est là manque de vigueur. Socialistes, vous n’êtes rien sans les autres, votre Sarko vaudou, vous manquez de force – alors que vous devriez (selon vos discours enflés) être ce dynamisme en marche vers l’avenir !

« Quand je songe au désir de faire quelque chose, tel qu’il chatouille et stimule sans cesse des milliers de jeunes Européens dont aucun ne supporte l’ennui, pas plus qu’il ne se supporte soi-même, – je me rends compte qu’il doit y avoir en eux un désir de souffrir d’une façon quelconque afin de tirer de leur souffrance une raison probante pour agir, pour faire de grandes choses. La détresse est nécessaire ! De là les criailleries des politiciens, de là les prétendues ‘détresses’ de toutes les classes imaginables, aussi nombreuses que fausses, imaginaires, exagérées, et l’aveugle empressement à y croire. Ce que réclame cette jeune génération, c’est que ce soit du dehors que lui vienne et se manifeste – non pas le bonheur – mais le malheur ; et leur imagination s’occupe déjà d’avance à en faire un monstre, afin d’avoir ensuite un monstre à combattre. Si ces êtres avides de détresse sentaient en eux la force de se faire du bien à eux-mêmes, pour eux-mêmes, ils s’entendraient aussi à se créer, en eux-mêmes, une détresse propre et personnelle. Leurs inventions pourraient alors être plus subtiles, et leurs satisfactions résonner comme une musique de qualité ; tandis que maintenant ils remplissent le monde de leurs cris de détresse et, par conséquent, trop souvent, en premier lieu, de leur sentiment de détresse ! Ils ne savent rien faire d’eux-mêmes – c’est pourquoi ils crayonnent au mur le malheur des autres : ils ont toujours besoin des autres ! Et toujours d’autres autres ! – Pardonnez-moi, mes amis, j’ai osé crayonner au mur mon bonheur. » 56

« Quand je songe au désir de faire quelque chose, tel qu’il chatouille et stimule sans cesse des milliers de jeunes Européens dont aucun ne supporte l’ennui, pas plus qu’il ne se supporte soi-même, – je me rends compte qu’il doit y avoir en eux un désir de souffrir d’une façon quelconque afin de tirer de leur souffrance une raison probante pour agir, pour faire de grandes choses. La détresse est nécessaire ! De là les criailleries des politiciens, de là les prétendues ‘détresses’ de toutes les classes imaginables, aussi nombreuses que fausses, imaginaires, exagérées, et l’aveugle empressement à y croire. Ce que réclame cette jeune génération, c’est que ce soit du dehors que lui vienne et se manifeste – non pas le bonheur – mais le malheur ; et leur imagination s’occupe déjà d’avance à en faire un monstre, afin d’avoir ensuite un monstre à combattre. Si ces êtres avides de détresse sentaient en eux la force de se faire du bien à eux-mêmes, pour eux-mêmes, ils s’entendraient aussi à se créer, en eux-mêmes, une détresse propre et personnelle. Leurs inventions pourraient alors être plus subtiles, et leurs satisfactions résonner comme une musique de qualité ; tandis que maintenant ils remplissent le monde de leurs cris de détresse et, par conséquent, trop souvent, en premier lieu, de leur sentiment de détresse ! Ils ne savent rien faire d’eux-mêmes – c’est pourquoi ils crayonnent au mur le malheur des autres : ils ont toujours besoin des autres ! Et toujours d’autres autres ! – Pardonnez-moi, mes amis, j’ai osé crayonner au mur mon bonheur. » 56

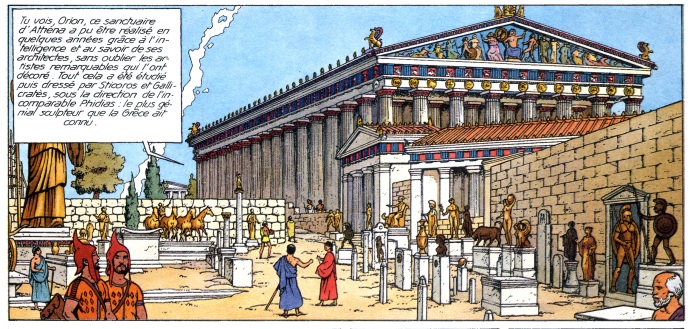

Quel avenir ? L’apitoiement sur lépludémunis ? sur ceukisouffr ? Se lamenter c’est surtout ne rien faire. Tandis que l’avenir est l’épanouissement de l’homme, sans les carcans économiques et sociaux qui l’inhibent et le rabaissent dans sa condition servile. Nietzsche exalte la vitalité parce qu’il veut un homme énergique complet, l’idéal grec antique, « le bonheur d’Homère » pour tous. On a cru un matin que les socialistes français voulaient incarner cette utopie d’avenir… mais quand on les regarde et les écoute, bof !

« Avoir des sens subtils et un goût raffiné ; être habitué aux choses de l’esprit les plus choisies et les meilleures, comme à la nourriture la plus vraie et la plus naturelle ; jouir d’une âme forte, intrépide et audacieuse ; traverser la vie d’un œil tranquille et d’un pas ferme, être toujours prêts à l’extrême comme à une fête, plein du désir de mondes et de mers inexplorées, d’hommes et de dieux inconnus ; écouter toute musique joyeuse comme si, à l’entendre, des hommes braves, soldats et marins, se permettaient un court repos et une courte joie, et dans la profonde jouissance du moment seraient vaincus par les larmes, et par toute la pourpre mélancolie du bonheur, qui donc ne désirerait pas que tout ceci fut son partage, son état ! Ce fut le bonheur d’Homère ! » 302

Au lieu qu’être socialiste aujourd’hui, dans le parti de Martine Aubry, c’est aller au pas, bien discipliné, obéissant aux ordres, sans élever la voix. Le Parti a toujours raison, le Parti seul sait, le Parti veut le Bien donc connaît seul la Vérité dans l’obscurité du Secrétariat et les fumées des Congrès. Dans le Parti, seul le tout petit noyau dirigeant sait ce qu’il y a à savoir, surtout pas les autres, les militants, les godillots qui vont à la soupe électorale et qui ont besoin de l’onction centrale. Cette allure-là rend lourd… Le socialisme se montre comme l’organe de ceux qui vont au pas, le ventre empli de pommes de terre et l’esprit au ras des sondages. Bien loin des ailes qu’on rêverait pour l’homme.

Au lieu qu’être socialiste aujourd’hui, dans le parti de Martine Aubry, c’est aller au pas, bien discipliné, obéissant aux ordres, sans élever la voix. Le Parti a toujours raison, le Parti seul sait, le Parti veut le Bien donc connaît seul la Vérité dans l’obscurité du Secrétariat et les fumées des Congrès. Dans le Parti, seul le tout petit noyau dirigeant sait ce qu’il y a à savoir, surtout pas les autres, les militants, les godillots qui vont à la soupe électorale et qui ont besoin de l’onction centrale. Cette allure-là rend lourd… Le socialisme se montre comme l’organe de ceux qui vont au pas, le ventre empli de pommes de terre et l’esprit au ras des sondages. Bien loin des ailes qu’on rêverait pour l’homme.

« Aller au pas – quelle existence !

Cette allure-là rend allemand et lourd.

J’ai dit au vent de m’emmener,

L’oiseau m’a appris à planer.

Vers le midi, j’ai passé sur la mer. » Appendice

Frédéric Nietzsche, Le Gai Savoir, 1887, Folio 1989, 384 pages, €7.41

Commentaires récents